新卒の早期離職の理由を明らかに!デメリットや離職防止策を解説

- 採用した新卒が数ヶ月で早期離職してしまい、原因がつかめない

- 新卒の退職者に理由を聞いても本音かわからない

このような悩みを抱える人事担当者や経営者は多いのではないでしょうか?

時間をかけて採用した新卒が早期に退職することは、企業にとって深刻な問題です。

しかし、離職の原因が明確でないと、適切な施策も打てないため悩んでいる企業も少なくありません。

当記事では、新卒の早期離職理由をランキング形式で紹介していくだけでなく、企業が行うべき対策方法や実際の改善事例などを、HRTechツールで離職の課題を解決してきた『ミツカリ』が解説します。

新卒の早期離職を減らしたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください!

目次

新卒の早期離職理由

新卒入社の方がなぜ転職するのか理由や原因をみてみましょう。

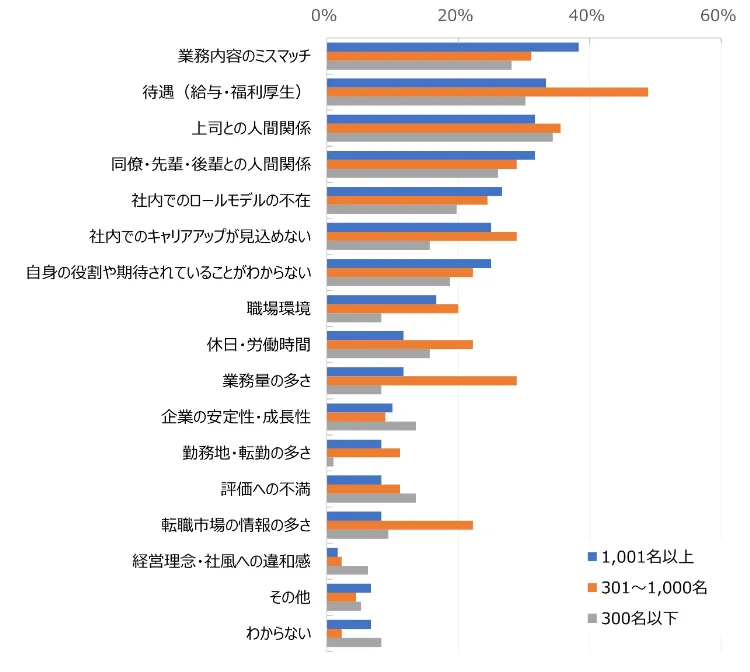

HRproの調査によると、若手人材の離職要因は1,001名上の大企業では「業務内容のミスマッチ(38%)」次いで「待遇(33%)」、「上司との人間関係(36%)」となっています。

301~1,000名の中小企業では「待遇(約50%)」次いで「上司との人間関係(36%)」「業務内容のミスマッチ(28%)となっています。

企業規模問わず、早期離職の理由は「業務内容のミスマッチ」「待遇(給与・福利厚生)」「上司との人間関係」の3項目です。

中小企業では「待遇(給与・福利厚生)」が高い割合となっているため、評価制度や給与体系を見直すことで離職を防げる可能性が高まるといえるでしょう。

>>【お役立ち資料】"若者の早期離職率が起きるメカニズム"を無料ダウンロードする

新卒の早期離職の実態

新卒の早期離職は毎年話題にあがりますが、現状はどうなっているのでしょうか。

ここでは「新卒の早期離職率」や「業界別の早期離職率」をデータをもとに詳しく解説します。

約3割が入社3年以内に離職するは横ばい

厚生労働省が調査したデータによると、新規学卒就職者のうち大卒の就職者が入社後3年以内に離職した割合は32.3%で、短大卒等の就職者は42.6%となっています。

| 学歴 | 早期離職率 |

|---|---|

| 大学 | 32.3% |

| 短大等 | 42.6% |

大学卒業者の早期離職率は短大等卒業者に比べると低いですが、3人に1人が3年以内に離職していることがわかります。

早期離職は企業にとって深刻な課題であり、離職防止対策の実施が急務となっています。

業種別の早期離職率

次は業種別に新規大卒就職者の早期離職率をランキング形式で見てみましょう。

「宿泊業・飲食サービス業」が51.4%と離職率が最も高く、2人に1人が早期離職している状態です。

次いで「生活関連サービス業・娯楽業」が48.0%、「教育・学習支援業」も46.0%と高いことから、業種によっても早期離職率が大きく変わることがわかります。

| 業種 | 早期離職率 |

|---|---|

| 宿泊業・飲食サービス業 | 51.4% |

| 生活関連サービス業・娯楽業 | 48.0% |

| 教育・学習支援業 | 46.0% |

| 医療・福祉 | 38.8% |

| 教育・学習支援業 | 46.0% |

| 小売業 | 38.5% |

| サービス業(他に含まれないもの) | 37.3% |

| 不動産業・物品賃貸業 | 35.9% |

| 調査産業 | 32.3% |

| 学術研究・専門/技術サービス業 | 31.9% |

| 建設業 | 30.1% |

新卒の早期離職が企業にもたらすデメリット

せっかく入社した新卒が早期離職となった場合、企業にとってどんな損失やデメリットがあるのかを解説していきます。

早期離職は1人あたり600万円以上の損失

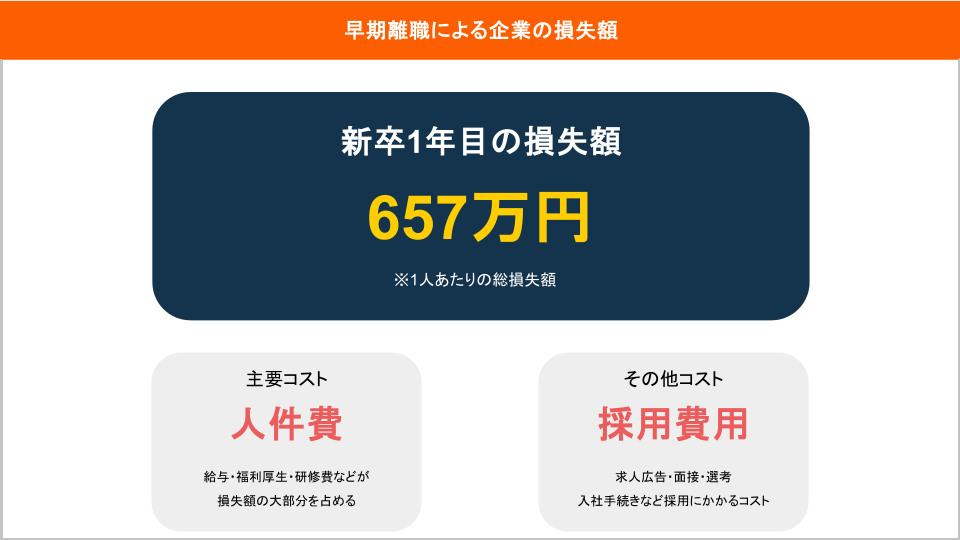

新入社員が完全に独り立ちするまでには最低でも3年以上が必要となり、約4年間は人材育成のための投資期間と考えられます。

ではこの投資には、具体的にどれだけの金額がかかるのでしょうか?

弊社が全業界の平均値等で調査した結果によると、入社後1年で早期離職してしまった場合に発生する1人あたりの損失額は、新卒採用の場合で657万円となります。

内訳として人件費が占める比重が多く、入社後2年目の離職のほうが当然損失額は高くなります。

逆に考えると、1人の離職を防止するのに300万円を使ったとしても、十分にペイできると考えられます。

早期離職による損失は、様々な費用が影響するため試算しづらいですが、今一度損失額と離職防止にかける費用に関して見直してみるのもオススメです。

新卒の損失額については、以下記事でも詳しく解説していますのでご覧ください。

>>【関連記事】若手人材の早期離職によるコストは600万円以上!損失額の内訳を知ろう

あなたの会社の離職コスト無料診断実施中!

主力となる人材が育たない

優秀な新卒を採用しても、早期離職が続くと会社の将来を担うリーダーが一向に育ちません。

将来のリーダーを育てるためには定着率を高め、早い段階から重要なプロジェクトに参加させて経験や実績を積ませる必要があります。

しかし、新卒の早期離職が続くと会社のスキルやノウハウも伝承できず、将来の主力となる人材を育てることができなくなります。

また、早期離職が多いと、会社の平均年齢も上昇していき、時代のニーズに沿った柔軟な発想も難しくなります。

その結果、新たな事業やアイデアで競合他社に勝つことや生産性の向上も困難となり、会社の成長が停滞する可能性も高まります。

企業イメージの低下

新卒の早期離職者が多いと企業のイメージが低下し、今後の採用活動にも影響を与えます。

理由としては「早期離職が多い=働きにくい会社orなにかある会社」と不信感を抱くためです。

特に昨今では、新卒はSNSや就職口コミサイトから事前に企業の内部情報を収集して、応募の有無や内定受諾を決めます。

- 早期離職者が多い

- 人の入れ替わりが激しい

- ハラスメント気質の会社

- 入社後は放置状態 など

ネガティブな情報はすぐに拡散されるだけでなく、良い情報よりも信じやすいのが人の心理です。今後採用活動を強化しても内定者を獲得するどころか、応募者すら来なくなる可能性が高まります。

新卒の早期離職を防止するための対策

早期離職は採用活動中、入社前、入社後にそれぞれ対策できます。

ここでは「採用活動前にできる対策」「入社前にできる対策」「入社後にできる対策」の3つに分けて、早期離職の防止対策を具体的に解説します。

>>【お役立ち資料】"従業員の離職防止ガイド"を無料ダウンロードする

採用活動前にできる対策

採用活動を本格的に行う前に、会社で行える早期離職の対策を2つ紹介します。

労働環境の改善

早期離職の原因に「待遇(給与・福利厚生)」がランクインしていたため、評価制度や福利厚生を充実させることも早期離職の防止につながります。

また、残業時間の削減や有給の取りやすさも重視してみても良いでしょう。

Z世代や20代の方は、仕事とプライベートを完全にわける方も増えています。

可能であれば、フレックスタイム制や時短勤務制度を導入して、新入社員が働き方を選べる環境を用意することも早期離職の防止につながるでしょう。

インターンの実施

新卒の早期離職を防止するために「インターンの実施」は効果的です。

新卒の早期離職の大きな原因のひとつが、「入社前に思い描いていた仕事や職場環境と違う」という「実際の現場」とのギャップです。「認識のズレ=ミスマッチ」を防ぐためにインターンの実施は効果的といえるでしょう。

インターンでは、実際の業務の一部を体験してもらったり、社員との交流を通じて職場の雰囲気を感じてもらったりすることで、事前に現場や仕事内容の理解を深めることができます。

学生側も「この仕事は自分に合っているか」を見極める機会になり、企業側にとっても「自社にフィットしそうか」を確認できる貴重な機会となります。

インターンは、短期の1dayだけでなく、長期インターンや実務に近い内容を取り入れることで、よりリアルな相互理解が進みます。

結果として、入社後の「こんなはずじゃなかった」という違和感を減らし、早期離職の抑止につながります。

入社前にできる対策

入社前の採用選考の過程で行える早期離職の対策を2つ紹介していきます。

選考過程で価値観等を確認する

早期離職の本質的な原因の1つは、会社と新入社員の誤解や齟齬によるミスマッチです。そのため、選考の過程で以下を確認・説明することが重要です。

- 自社の社風やカルチャーにマッチする人材か

- 仕事内容を説明して十分な理解を得る

- 具体的な評価制度

- 昇給額の実績

- 労働環境や働き方の説明 など

仕事内容や待遇、働き方については偽りなく説明することで入社後のミスマッチを防ぐことにつながるでしょう。

しかし、社風やカルチャーについては、選考の限られた時間の中で採用候補者の性格・価値観を正確に理解し、マッチングを確かめることは難易度が高いです。そのため、面接での質問に加えて性格適性検査を活用すると良いでしょう。

採用候補者の性格・価値観を客観的に把握し、選考を進めていくことで社風や人間関係のミスマッチを限りなく減らすことができます。

最近では、性格や価値観をもとに「部署・チーム」「組織」との相性を数値化できる性格適性検査も提供されているため、活用してみると良いでしょう。

弊社が提供する『ミツカリ適性検査』は、採用候補者や従業員の性格・価値観を約10分で可視化できます。

採用候補者と従業員の性格・価値観をベースに「組織との相性」「部署・チームとの相性」を数値で可視化できるため、入社前に社風や人間関係は問題ないかを客観的に判断できます。

先輩社員の選考同席

「人間関係」が早期離職の原因となっている場合は、先輩社員や直属の上司となる方を面接で同席させるのも良いでしょう。

人事以外の方を同席させることで、新卒は先輩社員もしくは上司の相性を測れるだけでなく、雰囲気を知ることができるので早期離職を防止することにつながります。

面接の場だと堅苦しくなる場合は、内定後のオファー面談などで先輩社員や直属の上司とフラットに話せる場を設けると効果的です。総合職の場合は、可能であれば複数部署の先輩と面談または交流会を設けると良いでしょう。

また、見えないところでハラスメントを行う上司や先輩がいないかも調査をして、対策を講じることも重要です。

入社後にできる対策

入社後に実施できる早期離職の対策を2つ紹介していきます。

オンボーディング

オンボーディングとは、新入社員が早期に活躍できるように人事や先輩でサポートをする取り組みのことです。

具体的には以下の施策を実施すると良いでしょう。

- 研修(社内ルールや各部署の役割、自社サービスの理解を深めるなど)

- 会社に慣れるまたはメンバーと交流を深めるレクレーション

- メンター制度

- 上司との定期的な1on1 など

入社後は「なんか思っていたのと違った」といったギャップや、控えめな性格の人材は「一人で抱えてしまう」などの現象が起こりやすいため、一人立ちできるまでは周りの従業員と協力してしっかりとフォローしましょう。

エンゲージメントサーベイの実施

『エンゲージメントサーベイ』とは、従業員がどの程度会社に対して愛着や貢献意欲を感じているのかを定量的に把握するツールのことです。

最近では、「報酬」「人間関係」など、早期離職につながる項目を計測できるサーベイも提供されているため、従業員の離職の兆候をいち早く察知し、適切な対応を取ることが可能です。

エンゲージメントサーベイの結果を分析して、1on1や面談の実施、メンタルフォローなどの施策を実施することで、従業員の定着率を向上させることができます。

最近は質問項目が少なく、従業員の負担になりにくいサーベイなども開発されているので、「予算」「使いやすさ」「従業員への負荷」「計測したい項目」などを確認して、自社に合うサーベイを見つけましょう。

弊社では7問約1分で計測できる「ミツカリエンゲージメント」を提供しています。

従業員の負荷が少ない状態で「従業員エンゲージメント(組織への愛着・信頼)」を含め「報酬」「人間関係」「コミュニケーション」「職務適性」の5つの項目を可視化できます。

「離職率の改善」「早期離職の防止」「従業員がイキイキと働ける職場をつくりたい」などの課題を抱えるお客様にご利用いただいています。

無料トライアルも実施中ですので、気になる方は以下のサービスサイトをご覧ください。

新卒採用のミスマッチを防止するHRTechツール『ミツカリ』

弊社『ミツカリ』では、適性検査とエンゲージメントサーベイを用いて応募者や既存社員ひとりひとりの性格や相性を可視化し、採用・配属・マネジメント・従業員のエンゲージメントをカバーするHRTechサービスを提供しています。

ここでは、採用のミスマッチに活用できる『ミツカリ適性検査』の機能を2つと、離職防止に活用できる『ミツカリエンゲージメント』サービスを紹介します。

相性の可視化でミスマッチを防止

採用候補者と既存の従業員に約10分の適性検査を受検いただくことで、個々の性格・価値観などをベースに、会社や部署・チーム、先輩方との相性をスコアで可視化できます。

例えば、以下を入社前に確認することが可能です。

- 自社のカルチャーにマッチする人材か

- 配属先の部署・チームとの相性 など

また、社内にいるどの従業員に性格・価値観が近いかも可視化できるため、入社後の働き方をイメージすることも可能です。

ミスマッチが起きそうな内容をアドバイス

『ミツカリ適性検査』で計測した採用候補者の性格や価値観をベースに、入社後に起きそうなミスマッチを洗い出します。

さらに面接で「どのような質問をすれば、ミスマッチを減らせるのか」などをアドバイスした面接シートも確認できます。

上司や配属先・チームと比較することで、どんな部分でミスマッチが起きそうかなどを事前に把握できます。

見えない感情を可視化して入社後の離職防止

入社後の離職防止には、適性検査と併用して活用できる『ミツカリエンゲージメント』のサービスで解決できます。

7問約1分程度で、離職の要因となる「報酬」「人間関係」「職務適性(業務の負荷、やりがいなど)」「コミュニケーション」「従業員エンゲージメント」の5つの要素を数値で可視化できます。

1ヶ月に1度など定期的に実施することで、前回より低下した項目の分析が可能です。

各項目のいずれかが大幅に低下すると、従業員が悩んでいるサインになるため、離職される前に1on1や面談など防止対策を早期に実施できます。

他にも、「離職防止に活用できる機能」や「詳細に従業員を分析できる機能」などを多数搭載しています。無料トライアルも実施中ですので、この機会にぜひご検討ください。

早期離職率の改善事例

「ミツカリ適性検査」を導入して離職率を改善した企業様を紹介します。

離職率を30%以上改善『株式会社ロジクエスト』

一般貨物自動車運送事業、国際貨物輸送事業などを事業展開する株式会社ロジクエスト様の成功事例です。

課題

各地方ごとに採用活動を行っていたため、採用基準が曖昧かつ採用者のデータを集められていないことが課題でした。統率を取るためや社内のカルチャー分析を行うためにミツカリを導入してくださいました。

ミツカリの活用

各支店の既存社員にも「ミツカリ」を受検いただき、応募者がどの部署と相性が良いのかを比較検討し、活躍の可能性を可視化して使用いただいています。

結果

「ミツカリ適性検査」のマッチ結果をもとに採用候補者を選定した結果、導入前は36%だった早期離職率が2年後には5%まで減少しました。

離職率を10%以下に改善『レクストホールディングス株式会社』

リユース事業・不動産事業・Web制作事業など、さまざま事業を展開しているレクストホールディングス株式会社様の成功事例です。

課題

新卒採用の離職率は低い一方、中途採用は入社3年以内の離職率が3割と高い点が課題で、性格や社風とのミスマッチが要因と想定されていました。

ミツカリの活用

応募者・既存社員に「ミツカリ」を受検いただき、既存社員は部署ごとにグルーピングをして、応募者との相性を可視化し、中途採用ではチームリーダーとの相性も比較検討して採用活動を行っています。

結果

相性をスコアで可視化して採用活動を行った結果、中途の離職率は9%以下と大幅に改善されています。

社内環境を整えて早期離職を防止しよう

新卒の早期離職が慢性化すると、採用コストの損失や主力の人材が育たない、企業イメージがダウンするなどのデメリットがあります。

新卒が早期離職を考えるきっかけは「業務内容のミスマッチ」「待遇(給与・福利厚生)」「上司との人間関係」の3項目です。

人間関係・社風との相性は選考の過程のみで判断することは難しいため、客観的な情報やデータを可視化できる適性検査を活用すると、ミスマッチによる早期離職を防止できるでしょう。

弊社の『ミツカリ適性検査』は、採用候補者と既存社員に受検いただくことで、会社や部署、上司との「相性」を数値で可視化できます。

また、適性検査と併用できるエンゲージメントサーベイで、離職のアラートを発見できるため、新卒の早期離職を防止することにも活用できます。

無料トライアルも実施中ですので、ぜひこの機会にご検討くださいますと幸いです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております