ワークエンゲージメントとバーンアウト:理論・質問項目・活用方法を徹底解説

「最近、社員のやる気が感じられない」「離職率が上がっている」「職場の一体感が薄れてきた」—— こうした悩みを抱える企業がいま注目しているのが、ワークエンゲージメントです。

ワークエンゲージメントとは、従業員が仕事に対して活力・熱意・没頭を持って取り組む心理的な状態のこと。 単なる「モチベーション」や「満足度」とは異なり、生産性の向上・離職防止・イノベーション促進といった 組織成果に直結する重要な指標として、世界中の企業が導入を進めています。

本記事では、ワークエンゲージメントの定義からバーンアウト(燃え尽き症候群)との関係、 理論的な背景であるJD-Rモデル、そして実際の測定方法や改善施策までをわかりやすく解説します。 エンゲージメントサーベイの活用を検討している人事担当者の方、 組織の活性化に課題を感じている経営者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

ワークエンゲージメントとは

ワークエンゲージメント(Work Engagement)とは、従業員が仕事に対して 活力(Vigor)・熱意(Dedication)・没頭(Absorption) の3要素をもって取り組んでいる心理的な状態を指します。

この概念は、オランダ・ユトレヒト大学の心理学者 ウィルマー・B・シャウフェリ(Wilmar B. Schaufeli)らによって提唱されました。ポジティブ心理学の潮流の中で、従来の「ストレス」や「バーンアウト(燃え尽き症候群)」といったネガティブな視点ではなく、「仕事へのポジティブな関わり方」に焦点を当てている点が特徴です。

たとえば、ワークエンゲージメントが高い人は次のような傾向を示します。

- 困難な業務にも前向きに取り組み、疲労よりも充実感を感じる(活力)

- 仕事の意義や目的を明確に感じ、自分の貢献を誇りに思う(熱意)

- 仕事に深く集中し、時間の経過を忘れるほど没頭する(没頭)

このように、ワークエンゲージメントは単なる「やる気」や「頑張り」ではなく、心理的な健全さとパフォーマンスを両立する働き方の質を示す指標として、世界中で注目を集めています。

従業員満足度やモチベーションとの違い

ワークエンゲージメントは、「従業員満足度」や「モチベーション」と混同されがちですが、それぞれには明確な違いがあります。

| 概念 | 特徴 |

|---|---|

| モチベーション | 行動を起こすエネルギーや動機 |

| 仕事満足度 | 感情的に「満足/不満足」を評価 |

| ワークエンゲージメント | 精力的・熱意・没頭の状態を測定、成果との相関が高い |

つまり、仕事満足度が「満たされているか」、モチベーションが「動機の強さ」だとすれば、ワークエンゲージメントは「実際にどれだけ生き生きと働けているか」を表します。

たとえば、待遇に満足していても、日々の仕事に意義を感じず惰性で働いている人は、満足度は高くてもワークエンゲージメントは低い状態です。逆に、挑戦的なプロジェクトに全力で取り組み、達成感を得ている人は、満足度に関係なくワークエンゲージメントが高い状態にあります。

バーンアウト(燃え尽き症候群)との関係

ワークエンゲージメントは、バーンアウト(Burnout)とは対極にある概念とされています。バーンアウトが「情緒的消耗」「脱人格化」「達成感の欠如」といったエネルギーの枯渇状態を表すのに対し、ワークエンゲージメントは「活力」「熱意」「没頭」といったエネルギーに満ちた充実状態を指します。

心理学的には、この2つは「同じ次元の反対側」に位置づけられています。つまり、バーンアウトを防ぐだけでは十分ではなく、積極的にエンゲージメントを高める取り組みが必要なのです。

たとえば、過重労働や人間関係のストレスを軽減するだけでなく、

- 仕事の裁量を高める

- 成果が正当に評価される仕組みを整える

- チームでの成功体験を共有する

といったポジティブな要因(リソース)を増やすことが、エンゲージメントの向上につながります。

ワークエンゲージメントが注目される背景

近年、企業経営の現場で「ワークエンゲージメント」という言葉が頻繁に使われるようになった背景には、いくつかの要因があります。

離職率・メンタル不調の増加

働き方改革や人手不足の中で、従業員のストレスや燃え尽き症候群が深刻化しています。その中で、「ストレスを減らす」だけでなく「やりがいを増やす」アプローチが求められています。

生産性の向上との関連

ワークエンゲージメントが高い従業員は、生産性・顧客満足度・安全性など、あらゆる業績指標で高い成果を出すことが多いと研究で示されています。

心理的安全性・ウェルビーイングへの注目

多様な働き方が進む中で、心理的に安心して意見を出せる環境づくりや、従業員の幸福度(ウェルビーイング)を高める取り組みが経営戦略の一部になっています。

ワークエンゲージメントは、まさにこれらの施策の“結果指標”として機能します。

測定と質問項目(UWES尺度)

ワークエンゲージメントを客観的に測定するために、最も広く使われているのが UWES(Utrecht Work Engagement Scale) です。これはシャウフェリらが開発した国際的な尺度で、日本語版も多くの研究で採用されています。

代表的な質問項目は以下のようなものです。

- 「仕事をしていると、エネルギーが湧いてくると感じる」(活力)

- 「自分の仕事に誇りを感じる」(熱意)

- 「仕事に夢中になって、時間を忘れることがある」(没頭)

これらの質問に対して、「まったく当てはまらない」~「非常によく当てはまる」までの7段階で回答します。結果をもとに、組織全体の平均スコアや部署別の傾向を可視化することで、バーンアウトの兆候を早期に発見したり、エンゲージメントの高い部署の成功要因を分析したりすることができます。

バーンアウト(燃え尽き症候群)とは

「バーンアウト(Burnout)」とは、慢性的な仕事ストレスにより心身が疲弊し、やる気や達成感を失ってしまう状態を指します。

1970年代に米国の心理学者 クリスティーナ・マスラック(Christina Maslach) によって提唱された概念で、現代のビジネス環境では特に「メンタル不調」や「離職」の主要な原因のひとつとして注目されています。

マスラックによる理論では、バーンアウトは以下の3つの要素で構成されています。

| 要素 | 内容 | 状態の特徴 |

|---|---|---|

| 情緒的消耗(Emotional Exhaustion) | 長時間労働や人間関係ストレスによって、心身のエネルギーが枯渇した状態 | 「何もやる気が出ない」「朝起きるのがつらい」 |

| 脱人格化(Depersonalization) | 仕事や同僚・顧客に対して無関心・冷淡な態度を取るようになる状態 | 「どうでもいい」「誰に対しても感情が湧かない」 |

| 達成感の低下(Reduced Personal Accomplishment) | 自分の仕事に意義や成果を感じられず、自己効力感が低下する状態 | 「自分は役に立っていない」「努力が報われない」 |

これらが長期間続くと、メンタルヘルス不調、欠勤、離職といった組織課題に直結します。

特に日本企業では、「責任感が強く真面目な人ほど燃え尽きやすい」という傾向があり、管理職や医療・教育・福祉職など「人を支える仕事」で頻発しやすいことが知られています。

ワークエンゲージメントとの対比

ワークエンゲージメントとバーンアウトは、同じ職場ストレス研究の中で扱われる「対極の概念」です。バーンアウトが“心のエネルギーが枯れる状態”だとすれば、ワークエンゲージメントは“心のエネルギーが満ちている状態”です。

| 観点 | ワークエンゲージメント | バーンアウト |

|---|---|---|

| 活力(Vigor) | 活力にあふれ、精力的に仕事を行う | 慢性的に疲労し、エネルギーが枯渇 |

| 熱意(Dedication) | 仕事に意義を感じ、誇りを持って取り組む | 無関心・シニシズム(冷笑的態度)が強まる |

| 没頭(Absorption) | 仕事に夢中になり、時間を忘れるほど集中する | 達成感が失われ、やりがいを感じない |

このように、ワークエンゲージメントはバーンアウトの「反対側」に位置づけられます。

したがって、単にストレスを減らすだけでは不十分であり、「ポジティブな心理状態をどう育てるか」に目を向けることが、現代の人事施策には欠かせません。

エンゲージメント向上は“バーンアウト対策”でもある

近年の研究では、ワークエンゲージメントを高めることがバーンアウトの予防につながることが明らかになっています。両者はコインの表裏のような関係にあり、職場環境やマネジメントの仕組みを整えることで、「燃え尽きる前に、いきいき働ける職場」へと変化させることが可能です。

ワークエンゲージメントを高めるとバーンアウトが減る理由

- 心理的リソース(ポジティブ要因)が増えるから

- 裁量権・サポート・フィードバックなどの“仕事の資源”が増えることで、ストレス要因が同じでも「消耗せずに前向きに取り組める」ようになります。

- 達成感と意味づけが強化されるから

- 仕事の目的や成果が可視化されると、「やらされている」から「自ら取り組む」へと意識が転換します。この意味づけがエネルギーを生み出し、燃え尽きを防ぎます。

- 上司や同僚との関係性(心理的安全性)が守られるから

- 信頼できる関係がある職場では、失敗を恐れずチャレンジでき、心のエネルギーを維持しやすくなります。

このように、エンゲージメント施策は「働きがい向上」だけでなく、「メンタルヘルス対策」としても有効なのです。

人事担当者が押さえておきたいポイント

人事・労務担当者としては、ワークエンゲージメントとバーンアウトの関係を理解した上で、 「どちらも一緒に測定・分析する仕組み」を整えることが重要です。

たとえば、次のような実践が効果的です。

- 定期的なエンゲージメントサーベイ

- 「活力・熱意・没頭」の3指標を定点観測し、低下傾向が見られた場合は早期に対策

- 例:業務量調整、上司の支援、コミュニケーション改善など

- ストレスチェック結果との連携

- 法定ストレスチェックの結果とエンゲージメントスコアを掛け合わせることで、単に「ストレスが高い人」を探すだけでなく、「ストレスは高いが前向きに働けている人」など、より立体的な人材データ分析が可能になります

- マネージャー教育

- 部下の「燃え尽きサイン」を早期に察知し、心理的安全性の高いマネジメントを実践するための研修を実施

- たとえば、1on1面談で「最近、どんな仕事が楽しいですか?」と聞くなど、前向きな対話を増やすことが効果的です

ワークエンゲージメント理論の基盤「JD-Rモデル」

Job Demands–Resourcesモデル(JD-Rモデル)とは

ワークエンゲージメントの理論的基盤となっているのが、「JD-Rモデル(Job Demands–Resources Model)」 と呼ばれる考え方です。このモデルは、従業員の「バーンアウト(燃え尽き)」と「ワークエンゲージメント(仕事への活力)」の両方を説明する代表的な理論として、オランダの心理学者 デメルティエリ(Arnold Bakker) と シャウフェリ(Wilmar Schaufeli) によって提唱されました。

JD-Rモデルでは、従業員の心理状態は「仕事の要求(Demands)」と「仕事の資源(Resources)」という2つの要素のバランスによって決まるとされています。

| 要素 | 内容 | 代表的な例 |

|---|---|---|

| Job Demands(仕事の要求) | 心理的・身体的に負担となる仕事上のプレッシャー要因。努力や時間を要し、ストレスの原因となるもの。 | 業務量の多さ、締切の厳しさ、感情労働、対人トラブル、複雑な手続き など |

| Job Resources(仕事の資源) | 仕事をスムーズに進め、成長ややりがいを感じるための支援要素。要求の負担を和らげ、モチベーションを高める。 | 裁量権、上司・同僚のサポート、キャリア機会、フィードバック、制度やツール、心理的安全性 など |

つまり、要求が高く資源が少ない職場ではバーンアウトが起こりやすく、資源が豊富な職場ではワークエンゲージメントが高まりやすいという構造になっています。

この理論の重要なポイントは、「ストレスを減らす」だけではなく「資源を増やす」ことでエンゲージメントを高められる、という前向きな視点です。

JD-Rモデルの2つのプロセス:ストレス経路とモチベーション経路

JD-Rモデルは、単に「要求が多いと疲れる」「資源が多いとやる気が出る」という単純な構図ではなく、2つの心理的メカニズムが同時に働くことを示しています。

疲弊プロセス(Health Impairment Process)

- 過剰なJob Demands(業務負荷・長時間労働・感情労働など)が続く

- ストレスや疲労が蓄積し

- 情緒的消耗

- 脱人格化

- 達成感の低下

- バーンアウトへとつながる

たとえば「いつも納期に追われている」「人手が足りない」「顧客対応に消耗している」といった状況がこれに該当します。

モチベーションプロセス(Motivational Process)

- 豊富なJob Resources(裁量・支援・承認・学習機会など)がある

- モチベーションが高まり

- 活力・熱意・没頭が生まれ、ワークエンゲージメントが向上する

たとえば、「自分の判断で動ける」「上司が信頼して任せてくれる」「成果がきちんと評価される」といった職場では、自然とエンゲージメントが高まる傾向にあります。

この2つのプロセスは同時に存在し、企業がどちらを強化するかで、従業員の心理状態やパフォーマンスに大きな差が生まれます。

実務での応用ポイント

JD-Rモデルは理論的な枠組みにとどまらず、人事施策や組織改善の指針として非常に実用的です。

以下のような観点で現場に応用できます。

「要求」を減らすより、「資源」を増やす

従来のメンタルヘルス対策は、「ストレスを減らす」「残業を減らす」といった“負担の削減”に偏りがちでした。

しかし、JD-Rモデルでは「リソースの充実」が鍵とされています。

例えば、

- 上司のサポート強化(1on1ミーティング、感謝・承認のフィードバック)

- 裁量権の拡大(現場判断を尊重し、自律的な仕事を促す)

- キャリア機会の提供(スキル開発・異動・挑戦の場を設ける)

といった資源の充実は、従業員のモチベーションを直接的に高め、バーンアウトの抑制にもつながります。

「部署ごとの要求・資源バランス」を見える化する

同じ会社でも、部署によって「要求」と「資源」のバランスは大きく異なります。営業部門は成果プレッシャーが強い一方、開発部門は裁量が大きいが孤立しやすい——このような違いを把握することが重要です。

ミツカリエンゲージメントのようなサーベイツールを使えば、

- 各部署のエンゲージメントスコア

- バーンアウト傾向(疲弊度)

- 支援・裁量・評価制度などのリソース指標

を掛け合わせて分析でき、課題の“構造的原因”を特定することができます。

「仕事の資源」を組織文化として根付かせる

一時的な施策ではなく、「資源を生み出す文化」を育てることが、長期的なエンゲージメント向上の鍵です。たとえば、

- 成果をチームで称える文化(社会的資源)

- フィードバックが自然に行われる関係性(心理的資源)

- 目標と役割が明確で、貢献を実感できる仕事設計(構造的資源)

こうした“職場の資源”が日常的に存在する組織は、ストレスに強く、変化に柔軟に対応できます。

JD-Rモデルが示す「組織改善の出発点」

JD-Rモデルの最大の価値は、組織改善を“感覚ではなく理論で説明できる”ことにあります。

- 「人が辞めるのは、要求が高すぎるから」ではなく「要求に対して資源が不足しているから」

- 「社員のモチベーションが低いのは、性格の問題」ではなく「リソースを感じられない職場環境の問題」

このように整理できることで、人事担当者は施策をより戦略的に設計できるようになります。

エンゲージメント調査でデータを取得し、JD-Rモデルを軸に「どの部署で要求が過多なのか」「どの層で資源が不足しているのか」を特定すれば、科学的根拠に基づく人事戦略(エビデンス・ベースドHR)が実現します。

ミツカリエンゲージメントにおけるJD-Rモデルの活用

「ミツカリエンゲージメント」は、まさにこのJD-Rモデルの考え方を理論基盤としています。 調査項目には、「活力・熱意・没頭(エンゲージメント要素)」に加え、「要求(Demands)」と「資源(Resources)」の両側面を測定できる質問設計が組み込まれています。

これにより、

- 業務負荷が高く疲弊している部署

- サポートが不足してバーンアウトリスクが高い層

- 資源が豊富で高い成果を出しているチーム

を一目で把握できます。

さらに、性格データ(パーソナリティ)や職務適性データと組み合わせることで、「どのタイプの人がどんな環境でエンゲージメントを発揮しやすいか」まで分析可能です。これはまさに、JD-Rモデルを“実務で活かす”ためのサーベイ設計といえます。

ワークエンゲージメントを測定する質問項目

UWES(ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度)とは

ワークエンゲージメントを定量的に把握するためには、信頼性の高い測定尺度を使うことが欠かせません。

世界中で最も広く用いられているのが、オランダ・ユトレヒト大学のSchaufeliらによって開発されたUWES(Utrecht Work Engagement Scale)です。

この尺度は、「活力(Vigor)」「熱意(Dedication)」「没頭(Absorption)」という3つの要素に基づき、従業員の仕事へのポジティブな関わり方を測定します。日本語版も学術的に検証されており、多くの企業がエンゲージメントサーベイや従業員満足度調査の中で採用しています。

UWESの特徴は、単に「満足しているかどうか」を問うのではなく、エネルギーの量・意味の実感・集中度といった行動に近い心理状態を可視化できる点です。このため、ワークエンゲージメントの理論に基づいた組織分析や改善施策の設計に非常に有効です。

代表的な質問項目と測定方法

UWESは、一般的に5段階または7段階リッカート尺度で回答を求めます。(例:1=まったく当てはまらない、5=非常によく当てはまる)

以下は、代表的な質問例です。

- 活力(Vigor:仕事にエネルギーを注げる感覚)

- 仕事をするとき、精力的だと感じる

- 困難な仕事に直面しても、粘り強く取り組める

- 仕事中は元気がみなぎっていると感じる

この領域が高い人は、プレッシャー下でも疲弊しにくく、ポジティブに仕事へ向き合う傾向があります。逆に低い場合は、慢性的な疲労感や仕事への倦怠感を感じている可能性があります。

- 熱意(Dedication:仕事への誇りや意義の実感)

- 自分の仕事は意義深いと感じる

- 仕事に誇りを持っている

- 自分の仕事は人や社会に貢献していると感じる

このスコアが高い従業員は、ミッションや価値観に共感しており、組織に対する忠誠心や主体性が高い傾向があります。「組織エンゲージメント」や「心理的契約の満足度」とも関連が深い領域です。

- 没頭(Absorption:仕事への集中と没入)

- 仕事をしていると時間を忘れることがある

- 仕事に完全に集中していると感じる

- 仕事中、周囲のことが気にならないほど没頭している

没頭のスコアは、フロー状態とも関係しています。この要素が高いと、仕事が楽しい・刺激的と感じる傾向が強く、創造性や生産性にも好影響を与えます。

バーンアウト(燃え尽き)測定との併用で見える「組織の健康状態」

ワークエンゲージメントは「ポジティブな働き方の質」を示しますが、一方でバーンアウト(燃え尽き症候群)は「ネガティブなストレス反応」を表す指標です。両者は表裏一体であり、両方を同時に測定することで初めて組織の本当の健康状態が見えてきます。

たとえば、以下のような質問を追加すると、バーンアウトの兆候も把握できます。

- 仕事のことで常に疲れを感じる(情緒的消耗)

- 職場の人との関わりに無関心になっている(脱人格化)

- 自分の仕事で達成感を感じにくい(達成感の低下)

これらは、Maslachによる「バーンアウト尺度(MBI)」の主要な質問例でもあります。 エンゲージメントとバーンアウトを並行して測ることで、次のような分析が可能になります。

| 状態 | 特徴 | 対応策の方向性 |

|---|---|---|

| エンゲージメント高 × バーンアウト低 | 健康で活力のある状態 | 成長機会や挑戦課題を増やす |

| エンゲージメント低 × バーンアウト高 | 危険信号。離職や不調リスクが高い | 業務負荷・人間関係・支援体制を見直す |

| エンゲージメント高 × バーンアウト高 | 短期的には成果を出すが、長期的には消耗 | 働き方や休息の質を整える |

| エンゲージメント低 × バーンアウト低 | 無関心・惰性的な状態 | 意義づけやキャリア対話の強化 |

このように、両者を同時に可視化することで、単なる「やる気の有無」ではなく「エネルギーの質」や「リスクの芽」まで把握できるのです。

測定結果をどう活かすか

エンゲージメントサーベイを行うだけでは意味がありません。重要なのは、そのデータを組織改善・マネジメント・人材育成のアクションにどうつなげるかです。

- 活力が低い部門

- 仕事量や負荷のバランス調整、休息の質の向上

- 熱意が低い部門

- ミッション共有・上司との対話強化・キャリア面談

- 没頭が低い部門

- スキルマッチ・裁量権・業務設計の見直し

さらに、バーンアウトリスクが高い層に対しては、早期にフォロー面談を行うことで離職やメンタル不調を防ぐことができます。

測定結果の活用方法 ― ワークエンゲージメントを「組織の力」に変える

ワークエンゲージメントサーベイを実施しただけでは、組織の変化は起こりません。真の価値は、「測定 → 分析 → 行動 → 改善」のサイクルを回すことにあります。

ここでは、測定結果を個人・チーム・組織という3つのレベルでどう活用できるかを整理します。

個人レベル ― 一人ひとりの「働きがい」を支援する

低エンゲージメント者へのフォロー

エンゲージメントスコアが低い従業員は、仕事への意欲や集中力が下がり、離職やメンタル不調の予兆を示している可能性があります。この層への対応では、単なる注意喚起ではなく、「何に困っているのか」「何がモチベーションを下げているのか」を丁寧に把握することが重要です。

- 仕事内容のミスマッチ調整(スキル・強みと業務内容の整合性)

- キャリア支援面談(中長期の目標を可視化し、納得感を醸成)

- 1on1ミーティングの充実(上司との心理的距離を縮める)

これにより、「やらされ感」ではなく「自分の仕事を選び取っている感覚」を取り戻せます。

このアプローチは、ワークエンゲージメント向上=人材定着率の改善に直結します。

高エンゲージメント者の強み活用

一方で、エンゲージメントが高い従業員は、組織の推進力そのものです。彼らの行動特性を分析し、他メンバーへの波及を促すことが、エンゲージメント文化を広げるカギになります。

- リーダーシップ育成・プロジェクト参画への登用

- ピアラーニング(仲間同士の学び)や社内メンター制度への参加

- 成功体験の共有(「どんな環境で力を発揮できたか」)

高エンゲージメント人材の行動パターンを分析することで、「エンゲージメントが高まる職場の条件」を組織全体で再現できるようになります。

チームレベル ― スコアを“対話のきっかけ”に変える

部門・チーム間でのスコア比較

エンゲージメントサーベイの結果は、組織全体の平均値だけでなく、チーム単位での可視化が重要です。たとえば、「営業部は高いが、バックオフィス部門は低い」といった傾向から、支援やリソースの偏りを特定できます。

チーム別にスコアを分解することで、

- どの部門が強みを持っているのか

- どのチームがサポートを必要としているのか

を明確にし、人事施策の優先順位を立てやすくなります。

フィードバック文化の醸成と心理的安全性の向上

エンゲージメントデータは、「評価」ではなく「対話の起点」として活用することが大切です。サーベイ結果をもとに、上司とメンバーで「なぜこの結果になったのか」「どうすれば良くなるか」を話し合うことで、心理的安全性が高まり、チームの信頼関係が強化されます。

- チーム単位でサーベイ結果を共有し、改善テーマを1つ決める

- 部署内ワークショップを行い、「働きやすさ」「やりがい」の定義を共有する

- 週次や月次のミーティングで「エンゲージメントトーク」を取り入れる

これにより「サーベイ=人事がやるもの」ではなく、「自分たちの働き方をより良くするためのツール」として定着します。

組織レベル ― 戦略的な人事・経営施策への展開

改善サイクルの確立

エンゲージメントは一度の測定では意味をなしません。半年〜1年ごとに定点観測を行い、PDCAサイクルを回すことが不可欠です。

- 測定(サーベイ実施)

- 分析(課題領域の特定)

- 改善(施策の実行)

- 再測定(効果検証)

このサイクルを継続することで、「組織が自走的に学び・成長する文化」が醸成されます。特に近年は、エンゲージメントを人的資本経営の指標として活用する企業も増えています。

人事制度や働き方改革の効果測定

エンゲージメントサーベイのもう一つの価値は、施策の成果を可視化できる点です。

- リモートワーク制度導入後の「熱意」「没頭」スコアの変化

- 新評価制度導入後の「活力」や「モチベーション」への影響

- 1on1・キャリア面談施策の前後比較

「制度を導入して終わり」ではなく、従業員の実感レベルでの変化を測定できます。

エンゲージメントスコアは、経営層への報告資料にも活用しやすく、施策のROI(投資対効果)を示す指標として機能します。

データドリブンな人事戦略への転換

サーベイ結果を人事データ(離職率・残業時間・評価結果など)と組み合わせることで、「どの要素がパフォーマンスや定着率に最も影響しているか」を特定できます。

- 「熱意」が低い部門では離職率が高い

- 「活力」が高い従業員ほど評価スコアも高い

- 「没頭」が高い社員は顧客満足度が上昇傾向にある

このような分析を行うことで、エンゲージメントが経営成果と直結する指標であることを社内に示せます。

ワークエンゲージメントを高める施策例

ワークエンゲージメントは測定するだけでは意味がなく、測定結果に基づき個人・チーム・組織の各レベルで施策を行うことが重要です。

ここでは、具体的な施策例を紹介します。

個人施策 ― 一人ひとりの力を引き出す

強みを活かす業務設計

従業員が自分の得意分野や興味を活かせる仕事にアサインされると、自然と活力(Vigor)や熱意(Dedication)が高まります。

- スキルや経験を考慮した業務分配

- 個人のキャリア志向に沿ったプロジェクト参加

- 成果が見える形でフィードバックを受けられる環境整備

このように「本人の強み × 会社のミッション」を組み合わせることで、やらされ感ではなく自発的な没頭(Absorption)が生まれます。

マインドフルネスや休暇取得でのリカバリー

バーンアウト予防の観点から、心身のリカバリーを意識した施策も有効です。

- 短時間でも集中して休むマインドフルネス研修

- 年次休暇やリフレッシュ休暇の取得推進

- 業務負荷が高い時期の適切なタスク調整

これにより、個人の活力を維持し、長期的なパフォーマンス向上につなげられます。

チーム施策 ― 協働の質を高める

1on1面談での対話促進

チームレベルでは、上司とメンバーの対話がエンゲージメント向上に直結します。定期的な1on1面談で、以下のテーマを話し合うことがポイントです。

- 現状の業務や負荷の課題

- 強みの発揮状況やキャリア希望

- 成果や努力に対するフィードバック

このような対話は、心理的安全性を高めるだけでなく、低エンゲージメント者の早期発見・支援にも役立ちます。

ポジティブフィードバックの習慣化

チーム内で成果や努力を言語化して伝えることも重要です。

- 小さな成功や改善点を週次ミーティングで共有

- メンバー間で感謝や承認を伝えるカルチャーを促進

- 上司からの具体的な承認コメントを定例化

これにより、チーム全体の「熱意(Dedication)」や「没頭(Absorption)」が向上し、協働の質も高まります。

組織施策 ― 環境・制度でエンゲージメントを支える

柔軟な働き方

フレックスタイム制やリモートワークなど、従業員が自律的に働ける環境は、活力と集中力の維持に寄与します。

- 勤務時間や場所を選択できる自由度

- 個々のライフステージに応じた働き方の調整

- 業務効率化のためのデジタルツール導入

これにより、仕事と生活のバランスが整い、バーンアウト予防にもつながります。

公正な評価制度とキャリア支援制度

評価制度やキャリア支援制度は、従業員の熱意(Dedication)と成長意欲に大きな影響を与えます。

- 成果や努力が適切に評価される透明性の高い制度

- キャリアプランに沿った研修や異動の機会提供

- 昇進・報酬の基準が明確で納得感がある

これにより、従業員は自分の仕事に意義を見出しやすくなり、エンゲージメントが持続します。

定期的なエンゲージメントサーベイ

組織レベルでは、サーベイを定期的に実施することで、施策の効果を測定できます。

- 部門別・役職別の傾向分析

- 改善施策の前後での比較

- 経営層への報告と意思決定への反映

これにより、データドリブンで組織改善を推進でき、エンゲージメント向上施策のROIも把握可能です。

ワークエンゲージメント向上がもたらす成果

ワークエンゲージメントの向上は、単なる「やる気アップ」にとどまらず、組織の業績や人材定着、イノベーションの創出に直結します。ここでは、具体的な成果をわかりやすく整理します。

生産性向上 ― 集中力と活力が業務効率を高める

エンゲージメントの高い従業員は、仕事に没頭(Absorption)し、時間を忘れるほど集中する傾向があります。

- ミスや手戻りが減少し、業務効率が改善

- エネルギッシュにタスクを遂行できるため、短時間で高いアウトプット

- チーム全体への好影響(高エンゲージメント者が周囲を巻き込む)

このように、個人の「活力(Vigor)」が高まることで、日々の業務効率や生産性に直接的なプラス効果が生まれます。

離職率低下 ― 仕事への満足度と関与度が高まる

エンゲージメントが高い従業員は、組織に対する信頼感や仕事への誇り(Dedication)を持ちやすく、離職リスクが低下します。

- 自分の仕事が意義あると感じることで、長期的に組織に貢献

- キャリア成長や評価制度との整合性が満足度向上に寄与

- 部門やチームでポジティブな文化が醸成され、定着率向上

結果として、人材流出による採用コストや教育コストの削減にもつながります。

顧客満足度向上 ― 従業員の熱意がサービス品質に反映

エンゲージメントの高い従業員は、顧客対応にも自然と熱意や誠実さが現れます。

- サービスや製品の品質へのこだわりが強まる

- 顧客との接点での対応が丁寧かつ迅速

- チーム内での情報共有や改善意欲が高まり、顧客課題への対応力向上

つまり、従業員の心理的状態が顧客体験の向上に直結するため、売上やリピート率の向上にも貢献します。

イノベーション促進 ― 自主性・没頭状態が創造性を高める

ワークエンゲージメントが高い環境では、従業員は自律的に課題解決やアイデア創出に取り組む傾向があります。

- 高い没頭(Absorption)が創造的思考を促進

- 自発的なチャレンジ精神が新しいサービスやプロセス改善に反映

- チーム内でのコラボレーションや意見交換が活発化

このように、従業員の熱意と集中力が組み合わさることで、イノベーションが組織文化として定着しやすくなります。

ワークエンゲージメント向上で組織成果を最大化する

ワークエンゲージメントは、従業員が仕事に対して「活力(Vigor)」「熱意(Dedication)」「没頭(Absorption)」を持って取り組む心理的状態を示す指標です。これは単なるやる気や満足度ではなく、生産性向上、離職率低下、顧客満足度向上、イノベーション促進といった、組織の成果に直結する重要な経営指標として位置づけられています。

バーンアウトとの関係

一方で、バーンアウト(燃え尽き症候群)は、慢性的なストレスや業務負荷の過剰によって従業員が疲弊・無関心・達成感の喪失に陥る状態です。

ワークエンゲージメントを高めることは、単にモチベーションを上げるだけでなく、バーンアウトの予防策としても有効です。従業員が活力・熱意・没頭を持って働ける環境を作ることは、組織全体の健康状態を維持する鍵となります。

UWESによる測定と可視化

エンゲージメントを正確に把握するためには、UWES(Utrecht Work Engagement Scale)を用いたサーベイが有効です。

- 個人レベル

- 低エンゲージメント者へのフォローや高エンゲージメント者の活用

- チームレベル

- 部門間の比較や心理的安全性の向上

- 組織レベル

- 施策効果の測定や改善サイクルの確立

これにより、従業員の心理状態や業務環境の課題を定量的に可視化できます。

JD-Rモデルで理解する「業務負荷と資源のバランス」

ワークエンゲージメント理論の基盤であるJD-Rモデル(Job Demands-Resourcesモデル)では、

- 業務要求(Demands)が過剰で資源(Resources)が不足

- バーンアウトリスク増

- 資源が十分に整備されている

- エンゲージメント向上、パフォーマンス改善

という関係が示されています。

人事担当者は、この理論を理解し、業務負荷の調整や支援資源の充実を通じて、従業員のエンゲージメントを持続的に高めることが可能です。

個人・チーム・組織レベルでの施策

持続的なエンゲージメント向上のためには、三層での施策の連動が重要です。

- 個人レベル

- 強みを活かす業務設計、休暇やリカバリー施策

- チームレベル

- 1on1面談やポジティブフィードバックによる心理的安全性向上

- 組織レベル

- 柔軟な働き方、評価・キャリア支援制度、定期サーベイによる改善サイクル

これらを組み合わせることで、従業員の活力・熱意・没頭を高め、組織成果に直結させることができます。

ワークエンゲージメント向上は「戦略的人事」の実現につながる

エンゲージメントの測定と施策を継続的に行うことで、組織は次のようなメリットを得られます。

- 生産性・業務効率の向上

- 離職率の低下と人材定着

- 顧客満足度・サービス品質の向上

- 創造性・イノベーションの促進

つまり、ワークエンゲージメント向上は、従業員の満足度向上にとどまらず、企業競争力や経営成果の強化に直結する戦略的人事施策なのです。

「ミツカリエンゲージメント」の特徴とは?

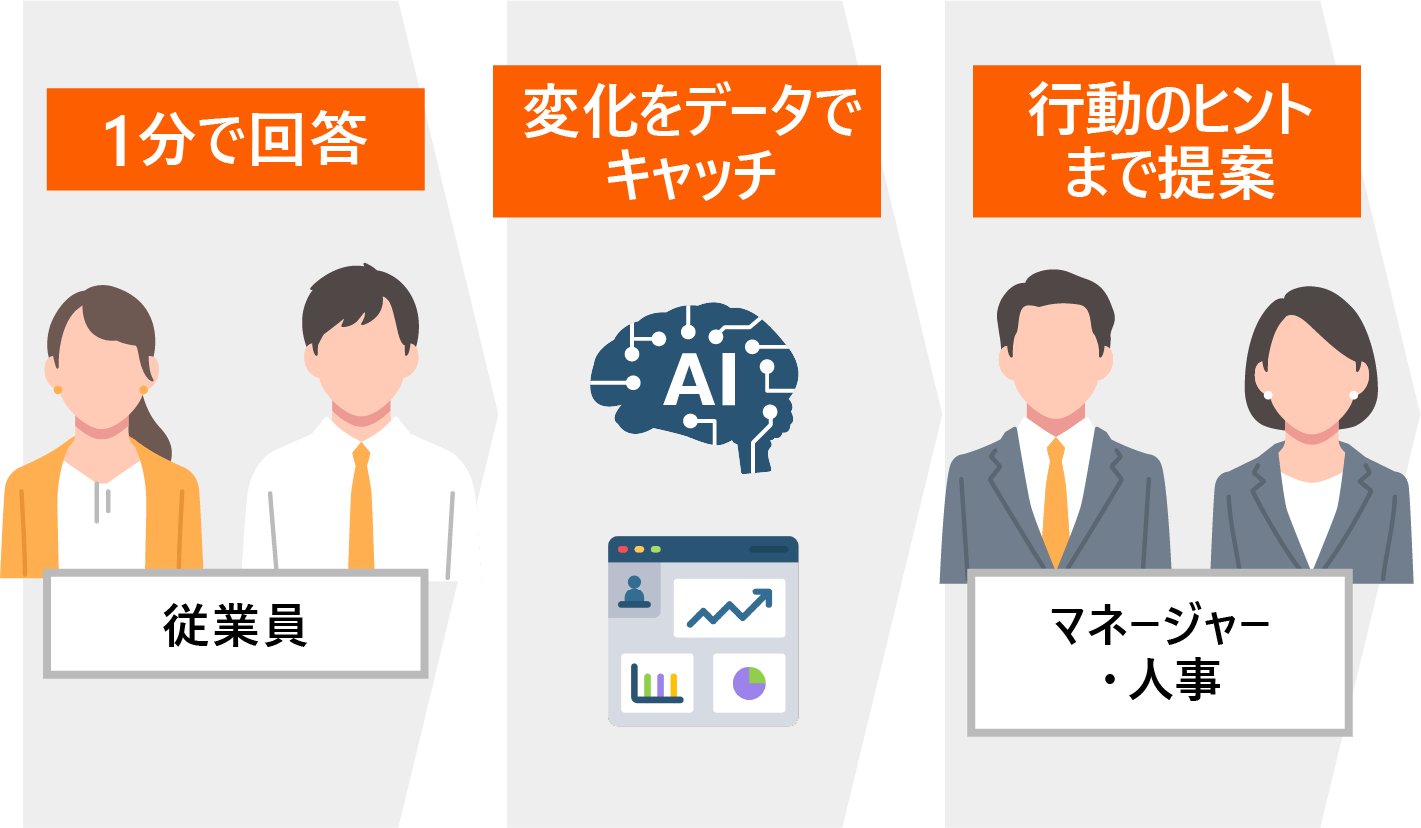

「ミツカリエンゲージメント」は、パルスサーベイの考え方とAI分析を組み合わせた、進化型のオンライン従業員サーベイです。

具体的には次のような特徴を持っています。

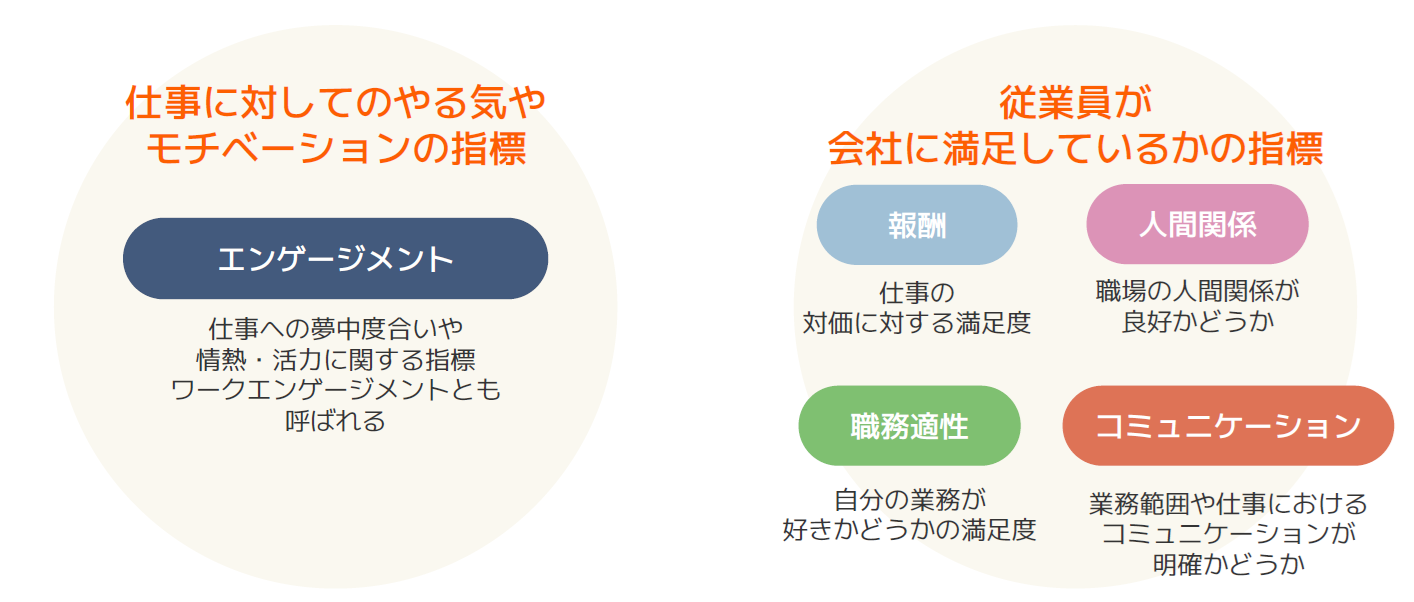

約1分で従業員の隠れた5つの感情を可視化

ミツカリのエンゲージメントサーベイは、質問項目7問約1分で計測可能です。

計測できる要素は「ワーク・エンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つです。

定期的に実施することで、前回とどのくらい感情に変化があったのかを比較できます。

「誰に声をかけるべきか」「どんな言葉が響くか」を可視化

集めたデータはAIと統計を用いて分析し、

- 今、孤立や不調の兆候があるメンバーは誰か

- どんな声かけ・言葉がその人に響きやすいか

を具体的に提示します。

ミツカリではエンゲージメントサーベイと併用できる性格適性検査で、サーベイ実施後の施策もサポートもします。

従業員に約10分の性格適性検査を受検いただくことで、従業員ひとりひとりの性格・価値観・コミュニケーションの取り方を可視化します。

特に活用されているのは、従業員の性格・価値観をもとに適切なコミュニケーションの取り方をアドバイスするシートです。

受検者一人ひとりのコミュニケーションの取り方をアドバイスしているので、どのように話しかければ悩みを引き出せるかを事前に考えることも可能です。

また、ミツカリではエンゲージメントサーベイ実施後の施策についても、担当者がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専任スタッフによる定着支援

ツールを導入しただけで終わらず、専任スタッフが伴走し、

- 結果の読み解き方

- 部署ごとの打ち手

- 定期振り返りや改善提案

などをサポート。ツールが“使われ続ける”状態を実現します。

適性検査との併用で相乗効果が得られる

私たちの毎日の気分やコンディションは、「天気」に例えられます。晴れの日もあれば、曇りや雨の日もあり、ときには思いもよらない嵐が訪れることもあります。

そんな変化する天気を無視して行動してしまえば、せっかくの計画も思うように進まないことがあります。

だからこそ必要なのが「地図」です。地図は土地の形や地勢を示し、どの方向に進むべきか、どのルートを選べばよいかという長期的な戦略を立てる助けになります。

そして、この地図にあたるのが、性格や特性を測る適性検査です。生涯を通じて大きく変わりにくいものだからこそ、自分自身の強みや特性を知り、将来の方向性を定めるための確かな指針になります。

しかし、地図だけでは不十分です。たとえ完璧な地図を持っていても、その日の天気を無視してしまえば、安全で効率のよいルート選びはできません。逆に天気の情報だけでは、どこへ向かうべきかという根本的な戦略を見失ってしまいます。

だからこそ、「天気(エンゲージメントサーベイ)」と「地図(適性検査)」を組み合わせることに大きな意味があります。天気が今日の行動判断を後押しし、地図が私たちの進むべき方向性を示してくれる。

この二つをそろえることで、「今日はどのルートを歩こうか」「今は進むときか、それとも待つときか」といった最適な意思決定が可能になります。

企業においても同じです。日々変化する社員の気持ちや意欲をエンゲージメントサーベイでつかみつつ、適性検査でそれぞれの特性や強みを理解する。

長期的な人材戦略と日々のマネジメント判断をつなぐことで、組織の可能性を最大限に引き出せるのです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております