従業員満足度調査の正しい分析方法とは?効果的な活用手順と最新ツール解説

従業員満足度調査は、単なるアンケートではなく、組織改善や離職防止、業績向上につながる経営戦略の入り口です。しかし、多くの企業では「調査を実施すること自体が目的化」してしまい、現場の改善に活かせていないのが現状です。

本記事では、満足度スコアの正しい分析方法から、部署・個人単位での課題特定、さらにはエンゲージメント向上につなげるアクションプランの立て方まで、人事・経営層の視点でわかりやすく解説します。

従業員の声を確実に組織成長に変えるための具体的手法を、今すぐ確認できます。

目次

従業員満足度調査の目的と位置づけ

まず押さえておきたいのは、「従業員満足度調査は何のために実施するのか」という根本的な目的です。アンケートを取ること自体が目的化してしまうケースもありますが、調査はあくまで組織をより良くするための出発点です。

従業員満足度調査の目的

従業員満足度調査の目的は大きく3つあります。

課題の早期発見

従業員の不満やモヤモヤは、放置すると離職や生産性低下につながります。調査を定期的に行うことで、「どの部署で不満が溜まっているのか」「どの要素がエンゲージメントを下げているのか」を可視化し、早期に手を打つことが可能になります。

組織改善の指針づくり

調査結果は、経営・人事が改善施策を立てる際の“羅針盤”となります。給与・評価制度、人間関係、キャリア支援など、どのテーマから着手すべきかを明確にし、限られたリソースで最大の効果を生み出すことができます。

従業員へのメッセージ

もう一つ見落とされがちなのが、「会社が従業員の声を聞いている」という姿勢を示す効果です。アンケートを実施し、結果を公開・改善に反映することで、社員の信頼感や心理的安全性を高めることができます。結果として、“話を聞いてくれる会社”という安心感がエンゲージメント向上にもつながります。

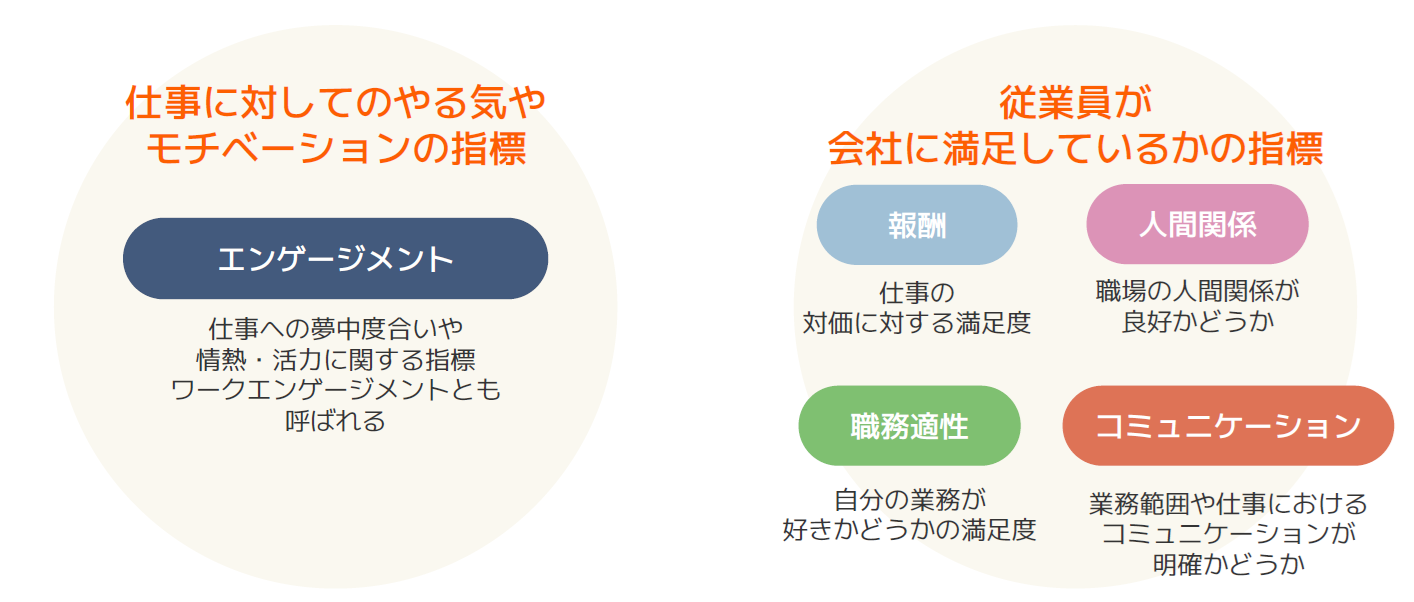

満足度調査とエンゲージメント調査の違い

近年では、「従業員満足度調査」だけでなく「エンゲージメント調査」を導入する企業も増えています。この2つは似ているようで、目的と測定対象が異なります。

- 従業員満足度調査

- 福利厚生・給与・労働環境などに対する“受け身の満足度”を測るもの

- エンゲージメント調査

- 仕事への熱意・やりがい・自発的な貢献意欲といった“主体的な関わり”を測るもの

つまり、従業員満足度は「現状への評価」、エンゲージメントは「今後の成長力や組織の推進力」を示す指標といえます。

企業が持続的に成長していくためには、満足度だけでなく、社員がどれだけ主体的に働き、組織のビジョンに共感しているかを測ることが重要です。そのため、近年では従業員満足度調査をベースにしつつ、エンゲージメントの観点も加えた「ハイブリッド型のサーベイ」への移行が進んでいます。

従業員満足度調査の分析方法(基礎編)

従業員満足度調査を実施した後、最初に取り組むべきは基礎的な集計と分析です。ここでは、データの全体像を把握し、組織全体や部署ごとの傾向をつかむことを目的とします。分析の段階でつまずくと、その後の改善施策にも影響するため、まずは正しいステップを押さえておきましょう。

集計方法 ― 3つの基本分析を押さえる

単純集計(全体傾向の把握)

もっとも基本的な方法が単純集計です。

各設問に対して「満足」「不満」などの回答割合や平均値を算出し、全体的な傾向を把握します。例:「上司との関係に満足している」項目で“満足”と答えた社員が60%であれば、全社的には一定の満足感があると判断できます。

クロス集計(属性別比較)

次に行いたいのが、年代別・部署別・職位別などでのクロス集計です。

例えば「20代社員」と「50代社員」では求める働き方が異なりますし、「営業部」と「管理部」では不満の要因も違います。部署ごと・世代ごとに傾向を比較することで、組織課題の“局所的な偏り”を見つけ出せます。

推移分析(時系列比較)

過去の調査結果と比較し、数値の変化を追うことも重要です。前年よりスコアが上がっていれば改善が進んでいる証拠ですし、下がっていればその要因を早急に探る必要があります。

「昨年との違い」こそが、改善施策の効果を示す最も信頼できるデータです。

指標化 ― 満足度スコアで数値を見える化

従業員満足度調査では、定量的に把握するために「満足度スコア」を算出するのが一般的です。

計算式はシンプルです。

満足度スコア = (肯定的な回答数 ÷ 全回答数)×100

このスコアをもとに「職場環境は80点」「人間関係は65点」といった形で可視化できます。数値化することで経営層にも報告しやすくなり、課題の優先順位づけがしやすくなります。

ただし、スコアはあくまで入り口に過ぎません。数値が高い/低いという結果だけで終わらせず、「なぜそうなったのか」という背景要因を深掘りすることが、次のステップに繋がります。

注意点 ― 分析の落とし穴を避ける

基礎分析を行う際には、以下の3点に注意しましょう。

回答者属性の偏りに注意

特定部署や年齢層の回答率が低いと、全体の平均値が実態を反映しなくなります。回答率の偏りを確認し、不足部分があれば次回調査で改善します。

一時的なイベントの影響を考慮

賞与支給直後や繁忙期など、タイミングによって回答傾向が変わることがあります。分析時には「時期要因」を考慮し、短期的な数値変動を誤解しないようにします。

自由記述コメントを活用する

数値データだけでは“なぜその評価になったのか”が分かりません。自由記述欄のコメントには、数値の裏にあるリアルな社員の声が詰まっています。

たとえば「人間関係に不満」と答えた社員のコメントから、上司のコミュニケーションスタイルやチーム文化など、改善のヒントが見つかることもあります。

従業員満足度調査の分析方法(応用編)

基礎的な集計で全体傾向を把握したら、次のステップは「応用分析」です。単純なスコア比較にとどまらず、データ同士の関係性を読み解くことで、組織課題の本質に迫ることができます。

ここでは、実務で役立つ4つの代表的な分析手法を紹介します。

相関分析 ― 「何が離職を生むのか」を数値で特定する

相関分析とは、2つの要素がどの程度関係しているかを数値で表す分析手法です。

たとえば「職場環境への満足度」と「離職意向」を比較すると、相関係数が高ければ、職場環境の改善が離職防止に効果的であることが示唆されます。また「上司への信頼」と「エンゲージメントスコア」、「キャリア支援満足度」と「成長実感」などを掛け合わせることで、従業員の意欲を高める具体的な要因を明確にできます。

感覚的な“なんとなく”ではなく、データに基づいて改善優先度を判断できるのが、相関分析の大きな強みです。

因子分析 ― 満足度を左右する“隠れた軸”を見つける

従業員満足度調査の設問は、一般的に20~50項目以上に及びます。それぞれを個別に見るだけでは全体像がつかみにくいため、似た傾向を持つ質問項目をグルーピングし、共通する要素(=因子)を抽出するのが「因子分析」です。

たとえば、

- 「上司との関係」「チームの雰囲気」「同僚の協力」→【人間関係因子】

- 「成長機会」「評価制度」「キャリア支援」→【成長・キャリア因子】

- 「給与」「福利厚生」「働く環境」→【待遇・環境因子】

このように因子分析を行うことで、「自社では人間関係よりもキャリア支援への不満が大きい」といった構造的課題を発見できます。

つまり、従業員満足度を根本から左右する“隠れた要因”を見つける分析といえます。

ベンチマーク比較 ― “自社の立ち位置”を正確に把握する

自社単体の数値を見ても「良いのか悪いのか」は判断が難しいものです。

そこで有効なのがベンチマーク比較です。同業他社や業界平均と比較することで、自社のスコアを客観的に評価できます。

たとえば「エンゲージメントスコアが65点」と聞くと一見悪くなさそうですが、業界平均が75点なら課題が浮き彫りになります。逆に、業界全体で低スコアの項目がある場合は、外部環境要因として解釈することも可能です。

最近では、クラウド型の従業員サーベイツール(例:ミツカリエンゲージメント)を活用すれば、同業種平均との自動比較が可能になっており、より正確な「自社の現在地」を把握できます。

パフォーマンスとの関連分析 ― 経営視点で“成果とつなぐ”

従業員満足度調査の結果を「ビジネス成果」と結びつけて分析することも重要です。たとえば、満足度スコアと離職率・生産性・顧客満足度・売上成長率などの経営指標を照らし合わせることで、「満足度が高い部署ほど離職率が低い」「エンゲージメントが高いチームほど営業成績が良い」といった因果関係が見えてきます。

この分析により、経営層へ「従業員満足度の向上はコストではなく投資である」という説得力のある報告が可能になります。

人事データと経営データを連動させることで、従業員満足度調査を単なる“人事施策”から“経営戦略ツール”へと格上げできるのです。

分析結果を活かすステップ

従業員満足度調査を実施し、丁寧に分析したとしても、「結果をどう使うか」が明確でなければ、せっかくのデータが宝の持ち腐れになってしまいます。ここでは、分析結果を組織の成長につなげるための4つの実践ステップを紹介します。

組織課題の特定 ― 「数字の背景」を読み解く

まず行うべきは、分析で得られた数値から優先的に取り組むべき課題を特定することです。 単に「満足度が低い項目」を並べるだけでは、解決すべきポイントは見えてきません。

たとえば、「評価制度の納得感」が低い場合、それが原因でモチベーションが下がっているのか、上司とのコミュニケーション不足が背景にあるのかを掘り下げて考えます。

このように、数値と自由記述のコメントを組み合わせることで、「課題の本質」に迫ることができます。

また部署ごと・職位ごとに結果を比較することで、「どの層でどんな課題が顕著なのか」も明確になります。特に離職率の高い部門や若手層など、リスクが高い層に焦点を当てて分析することが、効率的な改善の第一歩です。

アクションプランの策定 ― 数値を「行動」に変える

課題が特定できたら、次は具体的な改善施策(アクションプラン)の策定です。「なぜスコアが低いのか」を考えながら、現場で実行可能な施策に落とし込むことが重要です。

- 上司との関係性が低スコア

- 1on1ミーティング強化プログラムの導入

- キャリア成長意欲が低下

- 社内研修・キャリア面談の定期化

- ワークライフバランスに不満

- 柔軟な働き方制度(フレックス・リモート)の導入

重要なのは、「一度にすべてを改善しようとしない」こと。インパクトの大きい項目から優先順位をつけて取り組むことで、改善効果を実感しやすくなり、次のアクションへのモチベーションも高まります。

社内共有と透明性 ― 信頼を生むオープンな運用

調査結果は、経営層や人事だけで抱え込まず、全社員に共有することが重要です。

「どんな結果が出て、会社はそれにどう向き合うのか」をオープンに伝えることで、従業員は「組織は本気で改善に取り組んでいる」と感じ、信頼関係が深まります。この透明性が次回調査の回答率向上にもつながります。

逆に、結果が公表されないと「どうせ何も変わらない」という不信感が生まれ、調査自体の価値が下がってしまいます。

PDCAサイクルの確立 ― 継続的な改善へ

従業員満足度調査は、一度きりで終わらせてはいけません。PDCAサイクルを確立し、継続的な改善につなげることが大切です。

- Plan(計画):分析結果をもとに改善施策を設計

- Do(実行):実際に施策を現場で実施

- Check(評価):次回のサーベイで施策の効果を検証

- Act(改善):成果や課題を踏まえて次の対策を立案

このサイクルを回すことで、組織文化として「データをもとに改善し続ける姿勢」が根づきます。さらに、定点観測を続けることで、従業員満足度の推移や施策の成果を定量的に把握できるようになります。

従業員満足度調査を成功させるポイント

従業員満足度調査を実施する企業は増えていますが、「実施しただけ」で終わってしまうケースも少なくありません。本当に成果を出すためには、いくつかの成功のポイントを押さえることが重要です。

定点観測する ― 年1回では遅い

従業員の意識や職場環境は、組織の変化や時期によって大きく揺れ動きます。そのため、年1回の調査では変化をタイムリーに捉えられません。理想的には半年に1回、もしくは四半期ごとの実施が望ましいでしょう。

特にリモートワーク導入や人事制度変更の直後などは、従業員の心理的変化を早期にキャッチすることが欠かせません。定点観測を続けることで、「施策が定着したか」「満足度が改善しているか」を継続的に追えるようになります。

匿名性を担保する ― 安心して回答できる環境づくり

従業員満足度調査の信頼性を左右するのが匿名性の確保です。もし回答者が「誰が答えたかわかってしまうのでは」と感じれば、本音を引き出すことはできません。

個人が特定されない設計にする、回答データの扱いを明示する、集計単位を一定以上の人数でまとめるなど、安心して回答できる環境を整えましょう。

「率直な声を聞くために、匿名で実施している」と社内に明確に伝えることもポイントです。

経営層を巻き込む ― トップの関心が成功のカギ

従業員満足度調査を単なる人事施策として終わらせないためには、経営層の理解と関与が不可欠です。トップが「社員の声を経営判断に活かす」という姿勢を示すことで、現場の受け止め方も大きく変わります。

経営会議や全社報告会などで調査結果を共有し、経営課題として捉える文化をつくることが重要です。これにより、満足度向上の取り組みが「全社的なプロジェクト」として推進されやすくなります。

専門ツールを活用する ― Excel集計には限界がある

調査を効果的に運用するには、専用のサーベイツールを活用するのがおすすめです。Excelでの手作業では、集計やクロス分析に膨大な時間がかかり、精度も安定しません。

一方、専門ツールを使えば、回答の傾向分析・部署別比較・推移グラフ作成などを自動で行えます。さらに、エンゲージメントや離職リスクなど、満足度の背後にある“行動要因”まで可視化することも可能です。

調査を「測るだけ」で終わらせず、「改善につなげる」ことが何よりも重要です。定点的な実施、匿名性の担保、経営層の巻き込み、そしてツールの活用。この4つを徹底することで、従業員満足度調査は単なるアンケートではなく、組織を強くする経営インフラへと変わります。

ミツカリエンゲージメントで実現する高度な分析

従業員満足度調査を実施しても、分析結果を「見るだけ」で終わってしまう企業は少なくありません。本当に組織改善につなげるには、専門ツールを活用した高度な分析が欠かせます。

その中でも注目されているのが、ミツカリエンゲージメントです。

ミツカリエンゲージメントの特徴

ミツカリエンゲージメントは、従来の満足度調査や単純なエンゲージメントサーベイの枠を超え、以下の特徴を持っています。

性格データとエンゲージメントの掛け合わせ分析

従業員の性格傾向や行動特性とエンゲージメントスコアを組み合わせて分析できます。これにより、「どのタイプの社員がやる気を失いやすいか」「どのタイプにどの施策が効果的か」といった精度の高い人材マネジメントが可能です。

部署単位・個人単位でのスコア可視化

チームや部署ごとのエンゲージメント傾向を可視化できるだけでなく、個人単位のスコアまで追跡可能です。これにより、課題が組織全体にあるのか、特定チーム・個人に偏っているのかを把握できます。

継続的なサーベイで変化を追跡

定期サーベイでスコアの推移を確認可能です。改善施策の効果をタイムリーにチェックし、必要に応じて軌道修正できます。

業界比較(ベンチマーク)機能

業界平均と比較できるベンチマーク機能により、スコアの客観的評価が可能です。自社の課題や強みを外部と照らし合わせ、戦略的な人材施策を打ち出せます。

活用イメージ ― データを行動に変える

ミツカリエンゲージメントを活用すると、単なる満足度スコアを「組織改善の実行力」に変えられます。

- やる気が低下している部署を早期に特定

- スコアの推移を追うことで、問題が表面化する前に対応が可能です。

- 離職予兆を性格傾向から予測

- 性格データとエンゲージメントの相関を分析することで、離職リスクが高い社員を事前に把握できます。

- 部下の性格に合わせた1on1指導法の最適化

- 部下の行動特性やモチベーションタイプに応じた面談方針を提示。マネージャーの指導精度を高められます。

これにより、従業員満足度調査の結果を「分析で終わるデータ」ではなく、具体的な行動改善に直結する情報に変換できます。

従業員満足度調査で組織改善を実現する

従業員満足度調査は、単に「社員がどれだけ満足しているか」を測るためだけのツールではありません。正しく分析し、結果を組織改善につなげることで、離職防止、業務生産性の向上、組織の活性化など、経営に直結する成果を生み出すことができます。

ポイントは、調査を一度実施するだけで終わらせず、サイクルとして回すことです。具体的には、

- 集計・基礎分析

- 全体傾向や部署ごとのスコアを把握

- 応用分析

- 相関分析や因子分析、ベンチマーク比較で課題の本質を特定

- 課題特定と優先順位付け

- どの課題に優先的に取り組むべきかを明確化

- 改善策立案・実行

- 1on1強化、研修制度の拡充、柔軟な働き方の導入など施策に落とし込み

- 効果検証・PDCA

- 再度サーベイを行い改善効果を確認、次の施策に反映

という流れです。このPDCAを継続的に回すことで、調査の価値は初めて最大化されます。

そして、このプロセスを効率的かつ高度に実現できるのが、ミツカリエンゲージメントです。単なる集計ツールにとどまらず、性格データとの掛け合わせ分析、部署・個人単位でのスコア可視化、継続的な推移追跡、業界ベンチマーク比較など、高度な分析機能を備えています。これにより、人事担当者は経験や勘に頼らず、データに基づいた戦略的な組織改善を実現可能です。

従業員満足度調査を単なるアンケートで終わらせず、組織の成長・生産性向上に直結させるためのツールとして、今こそ導入を検討すべき時です。

「ミツカリエンゲージメント」の特徴とは?

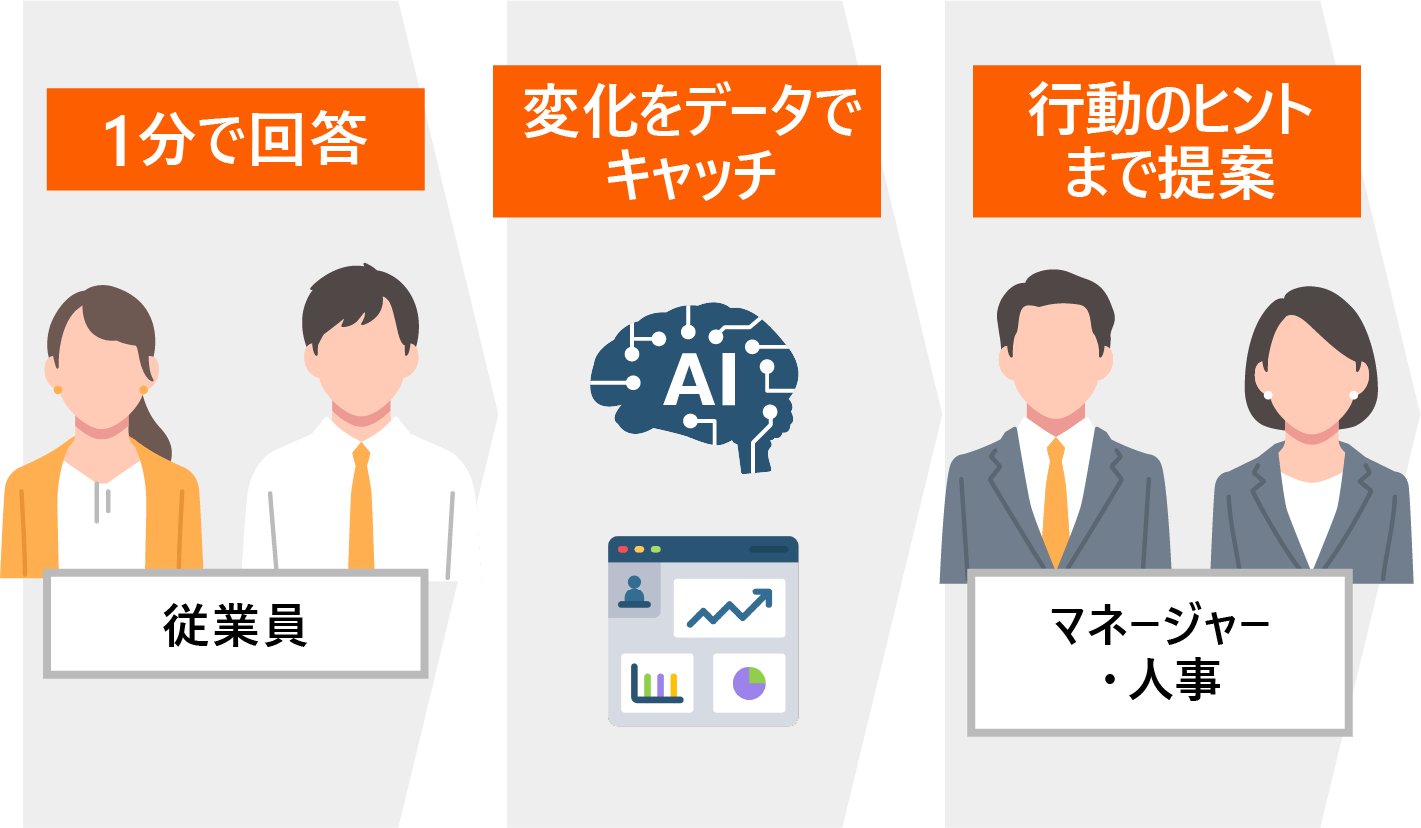

「ミツカリエンゲージメント」は、パルスサーベイの考え方とAI分析を組み合わせた、進化型のオンライン従業員サーベイです。

具体的には次のような特徴を持っています。

約1分で従業員の隠れた5つの感情を可視化

ミツカリのエンゲージメントサーベイは、質問項目7問約1分で計測可能です。

計測できる要素は「ワーク・エンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つです。

定期的に実施することで、前回とどのくらい感情に変化があったのかを比較できます。

「誰に声をかけるべきか」「どんな言葉が響くか」を可視化

集めたデータはAIと統計を用いて分析し、

- 今、孤立や不調の兆候があるメンバーは誰か

- どんな声かけ・言葉がその人に響きやすいか

を具体的に提示します。

ミツカリではエンゲージメントサーベイと併用できる性格適性検査で、サーベイ実施後の施策もサポートもします。

従業員に約10分の性格適性検査を受検いただくことで、従業員ひとりひとりの性格・価値観・コミュニケーションの取り方を可視化します。

特に活用されているのは、従業員の性格・価値観をもとに適切なコミュニケーションの取り方をアドバイスするシートです。

受検者一人ひとりのコミュニケーションの取り方をアドバイスしているので、どのように話しかければ悩みを引き出せるかを事前に考えることも可能です。

また、ミツカリではエンゲージメントサーベイ実施後の施策についても、担当者がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専任スタッフによる定着支援

ツールを導入しただけで終わらず、専任スタッフが伴走し、

- 結果の読み解き方

- 部署ごとの打ち手

- 定期振り返りや改善提案

などをサポート。ツールが“使われ続ける”状態を実現します。

適性検査との併用で相乗効果が得られる

私たちの毎日の気分やコンディションは、「天気」に例えられます。晴れの日もあれば、曇りや雨の日もあり、ときには思いもよらない嵐が訪れることもあります。

そんな変化する天気を無視して行動してしまえば、せっかくの計画も思うように進まないことがあります。

だからこそ必要なのが「地図」です。地図は土地の形や地勢を示し、どの方向に進むべきか、どのルートを選べばよいかという長期的な戦略を立てる助けになります。

そして、この地図にあたるのが、性格や特性を測る適性検査です。生涯を通じて大きく変わりにくいものだからこそ、自分自身の強みや特性を知り、将来の方向性を定めるための確かな指針になります。

しかし、地図だけでは不十分です。たとえ完璧な地図を持っていても、その日の天気を無視してしまえば、安全で効率のよいルート選びはできません。逆に天気の情報だけでは、どこへ向かうべきかという根本的な戦略を見失ってしまいます。

だからこそ、「天気(エンゲージメントサーベイ)」と「地図(適性検査)」を組み合わせることに大きな意味があります。天気が今日の行動判断を後押しし、地図が私たちの進むべき方向性を示してくれる。

この二つをそろえることで、「今日はどのルートを歩こうか」「今は進むときか、それとも待つときか」といった最適な意思決定が可能になります。

企業においても同じです。日々変化する社員の気持ちや意欲をエンゲージメントサーベイでつかみつつ、適性検査でそれぞれの特性や強みを理解する。

長期的な人材戦略と日々のマネジメント判断をつなぐことで、組織の可能性を最大限に引き出せるのです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております

.png&w=750&q=75)