【完全版】ワークエンゲージメントとストレスチェック ― 組織が押さえるべき活用法と、成果につながる新しいアプローチ

従業員の心身の健康を守るため、2015年に義務化されたストレスチェック制度。現在では多くの企業が年1回の実施を行い、職場の心理的負担やメンタル不調の早期発見に取り組んでいます。

しかし、実際に制度を運用している人事担当者からは、次のような声が少なくありません。

- 「ストレスチェックは実施しているけれど、結果が組織改善につながっている実感がない」

- 「ストレスの高い社員がいることは分かるが、その後の具体的な対応策がわからない」

- 「義務だからやっているだけで、経営的な効果や投資対効果を実感できない」

このような課題は決して珍しいことではなく、むしろ多くの企業が直面している現実です。ストレスチェックは「マイナスの要因」を可視化する仕組みであるため、どうしても課題の抽出に偏りがちで、職場全体の活力や生産性まで測ることはできません。

そこで注目されているのが、ワークエンゲージメントという考え方です。ワークエンゲージメントは、従業員が仕事に対してどれだけ意欲的・前向きに取り組めているかを示す指標であり、ストレスチェックが「リスクを減らす(守り)」ことに重きを置くのに対し、ワークエンゲージメントは「強みややる気を伸ばす(攻め)」ための手段として位置づけられます。

そして、このワークエンゲージメントを科学的に測定し、組織改善や人材育成に活用できるのが、私たちの「ミツカリエンゲージメント」です。従来のストレスチェックの課題を補い、単なる健康管理に留まらない、組織活性化のための実践的なツールとして注目されています。

本記事では、まずストレスチェックとワークエンゲージメントの違いを明確化し、その後に両者を組み合わせた実務活用法を詳しく解説します。そして最後に、ミツカリエンゲージメントがなぜ効果的なのか、実際の導入事例を交えながらご紹介します。

ストレスチェックだけでは見えなかった「組織の本当の課題」と「従業員のやる気」を可視化し、働きやすく成果につながる職場づくりを実現したい人事担当者の方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

目次

ストレスチェックとは ― 制度の概要と限界

従業員の心の健康を守るための取り組みとして、多くの企業が導入しているのがストレスチェック制度です。制度は労働安全衛生法に基づき、常時50名以上の従業員を抱える企業では年1回の実施が義務とされています。

人事担当者としては、法令遵守だけでなく、従業員のメンタルヘルス対策や組織改善に活かすことが求められます。

ストレスチェック制度の目的

ストレスチェックの主な目的は、以下の3点に整理できます。

- 高ストレス者の早期把握

- 0従業員が抱える心理的負担や疲労感、不安などを数値化し、リスクが高い人材を早期に発見することができます。これにより、未然にメンタル不調を防ぎ、長期的な休職や離職を減らすことが期待されます。

- 医師による面接指導への活用

- 高ストレス者が特定された場合、産業医や保健師による面接指導にスムーズにつなげられます。これにより、従業員一人ひとりの健康状態に合わせたフォローが可能になります。

- 職場環境の改善

- 個人だけでなく、部署や組織全体のストレス状況を集計・分析することで、業務負荷や人間関係の問題点を可視化し、改善施策につなげることができます。

このように、ストレスチェックは「従業員の健康管理」と「職場改善」の両面で活用される制度です。

ストレスチェックで測定される内容

ストレスチェックでは、主に以下の3つの視点で従業員の心理状態や職場環境を評価します。

- 仕事の負担

- 業務量の多さや裁量の制限、人間関係のストレスなど、仕事に起因する負荷を測定します。

- 心身の反応

- 疲労感、不安、抑うつなど、心理的・身体的に現れるストレス反応を確認します。

- 周囲からの支援

- 上司や同僚からのサポート体制、家族の支援など、ストレス緩和に関わる環境要素を評価します。

まとめると、ストレスチェックは「従業員の不調リスクを可視化する」ことに特化した仕組みといえます。

ストレスチェックの限界と課題

しかし、制度導入後、多くの企業では次のような課題に直面しています。

- 測定しても改善に結びつかない

- データは集まるものの、具体的な施策や改善アクションに落とし込めないケースが少なくありません。

- ネガティブな結果に偏りがち

- ストレスチェックはどうしてもリスクに焦点を当てるため、従業員が本音で回答しにくいという心理的ハードルがあります。

- 年1回ではタイムリーな対応が難しい

- 年1回の実施では、季節的な業務負荷や短期的な心理的変化を把握できず、問題発覚が遅れることがあります。

こうした限界を補い、組織全体の活力や働きがいを向上させる視点として注目されているのが、ワークエンゲージメントです。

ワークエンゲージメントは、従業員が仕事にどれだけ前向きに取り組んでいるかを測定できる指標で、ストレスチェックだけでは見えない「組織の強み」や「ポジティブなモチベーション」を把握することが可能です。人事担当者がストレスデータとワークエンゲージメントを組み合わせることで、単なる健康管理から一歩進んだ組織改善や人材育成に活かすことができます。

ワークエンゲージメントとは ― 前向きな仕事のエネルギー

ストレスチェックが従業員の心理的リスクを把握する「守り」の指標であるのに対して、ワークエンゲージメントは、従業員のやる気や働きがいを測る「攻め」の指標です。

近年、企業の人事施策において注目度が高まっており、単なる健康管理ではなく、組織の生産性や定着率に直結する重要な指標として活用されています。

ワークエンゲージメントの定義

ワークエンゲージメントとは、従業員が仕事に対して熱意と活力を持ち、前向きに取り組んでいる心理状態を示す概念です。単に「ストレスがない状態」や「不調がない状態」を示すものではなく、積極的に仕事に取り組むポジティブなエネルギーを可視化できる点が特徴です。

ワークエンゲージメントは、次の3つの要素で構成されます。

- 活力(Vigor)

- 従業員が仕事に対してどれだけエネルギッシュに取り組めているかを示します。疲れやストレスがあっても、やる気を持って業務を進められる状態が理想です。

- 熱意(Dedication)

- 自分の仕事に誇りや意義を感じ、やりがいを持って取り組めているかを測る指標です。熱意の高い社員は、困難な業務にも前向きに挑戦する傾向があります。

- 没頭(Absorption)

- 仕事に深く集中でき、時間を忘れて取り組める状態を示します。没頭度が高い社員は、効率的かつ創造的に業務を進めやすくなります。

この3要素を定期的に測定することで、従業員のポジティブな心理状態を可視化でき、単なる労働負荷の管理だけでは見えない「組織の強み」を把握できます。

なぜワークエンゲージメントが注目されるのか

ワークエンゲージメントは、単なる心理的満足度の指標ではなく、組織経営に直接的な影響を与えるデータとして活用できます。特に以下の点で注目されています。

- 離職率の低下

- エンゲージメントが高い社員は、職場に対する愛着や満足度が高く、離職率が低くなる傾向があります。人材不足が深刻な企業にとって、離職防止は経営課題のひとつです。

- 生産性やイノベーションの向上

- 高いワークエンゲージメントは、集中力や創造性の向上に直結します。活力と熱意にあふれた社員が多い組織では、業務効率や成果の質も向上します。

- 健康経営・人的資本経営の指標としての活用

- 国内外で健康経営や人的資本経営の重要性が増す中、ワークエンゲージメントは企業の健全性や成長力を示す指標としても活用されています。投資家やステークホルダーへの説明資料にも応用可能です。

つまり、ワークエンゲージメントは「ストレスがない状態」だけを示すのではなく、従業員が働きがいを感じ、積極的に業務に取り組む状態を数値化する指標なのです。

ストレスチェックとワークエンゲージメントの違い

従業員の心理状態や組織の健康度を把握する手段として、ストレスチェックとワークエンゲージメントはどちらも有効ですが、その目的や活用方法には明確な違いがあります。

人事担当者としては、この違いを理解することが、単なる義務的な施策から、戦略的な組織改善につなげる鍵となります。

測定対象の違い

ストレスチェックでは、主に従業員の心理的ストレスや業務負担を測定します。業務量や人間関係のストレス、心身の疲労感、不安や抑うつといったネガティブな要素を可視化することに特化しています。

ワークエンゲージメントでは、従業員が仕事に対してどれだけ意欲的に取り組めているか、やりがいを感じているかを測定します。活力や熱意、没頭といったポジティブな心理状態を把握できるため、従業員の強みやモチベーションを科学的に評価できます。

つまり、ストレスチェックは「リスクを発見する指標」、ワークエンゲージメントは「強みを伸ばす指標」と整理できます。

性質の違い ― 「守り」と「攻め」

ストレスチェックは、心身の不調や心理的負荷といったネガティブ要因の把握に焦点を当てています。いわば、組織や従業員を守るための「守り」の施策です。

一方、ワークエンゲージメントは、従業員の意欲ややる気、働きがいといったポジティブ要因を高めることに重きを置きます。組織の成果や生産性向上につなげる「攻め」の施策として位置付けられます。

この「守り」と「攻め」の両方の視点を取り入れることが、組織の健全な成長には不可欠です。

実施頻度の違い

ストレスチェックは年1回が基本で、法令遵守の観点から実施されます。短期間の変化や季節的な業務負荷の影響を捉えるのは難しいのが現状です。

ワークエンゲージメントは、四半期ごとや月次など高頻度で測定可能です。定期的にデータを取得することで、施策の効果をタイムリーに把握し、現場の改善アクションにつなげやすくなります。

活用目的の違い

| 観点 | ストレスチェック | ワークエンゲージメント |

|---|---|---|

| 測定対象 | 心理的ストレス・負担 | 働く意欲・やりがい |

| 性質 | ネガティブ要因(守り) | ポジティブ要因(攻め) |

| 頻度 | 年1回が基本 | 高頻度(四半期・月次)で実施可能 |

| 活用目的 | 不調リスクの把握 | 生産性・定着率向上 |

ストレスチェックは、あくまで従業員の健康リスクを早期に発見することが主目的です。

ワークエンゲージメントは、離職率改善や生産性向上、組織の活力向上といった経営的な成果に直結するデータを得ることができます。

両者を組み合わせるメリット

ストレスチェックとワークエンゲージメントは、それぞれ単独でも有用ですが、両者を組み合わせることで、リスクの把握と強みの強化を同時に行うことが可能です。

例えば、

- 高ストレス × 低エンゲージメント → 離職リスクが高い層

- 低ストレス × 低エンゲージメント → 安定しているが意欲が低い層

- 高ストレス × 高エンゲージメント → 燃え尽きリスクのある高パフォーマー

- 低ストレス × 高エンゲージメント → 組織の成功モデル

このようにクロス分析することで、単なる「不調者の把握」にとどまらず、組織全体の課題と強みを見える化でき、人事施策や経営判断に具体的に活かせます。

両者を組み合わせた活用法 ― クロス分析で見えるリスクと強み

ストレスチェックとワークエンゲージメントを単独で活用するだけでは、組織の課題や従業員の潜在力を十分に把握することはできません。両者を組み合わせることで、従業員のリスクと強みを同時に見える化し、より戦略的な人事施策に活かすことが可能です。

クロス分析で従業員を4つのタイプに分類

両方のデータを組み合わせて分析すると、従業員は大きく4つのタイプに分類できます。それぞれに応じた施策を取ることで、離職防止や生産性向上、組織の活力維持に直結します。

- 高ストレス × 低エンゲージメント

- 特徴:心理的負担が大きく、仕事への意欲も低下している状態

- リスク:離職リスクが最も高く、放置すると欠勤や退職につながる可能性がある

- 対策例:業務量の調整、柔軟な働き方の導入、心理的安全性を高める面談

- 低ストレス × 低エンゲージメント

- 特徴:心身の負担は少ないものの、やる気や働きがいに欠ける状態

- リスク:現状維持のままではパフォーマンスが伸びず、組織の活力が低下

- 対策例:キャリア開発支援、1on1面談によるモチベーション向上施策、目標設定の見直し

- 高ストレス × 高エンゲージメント

- 特徴:仕事には意欲的に取り組むが、負荷が大きく燃え尽きリスクがある高パフォーマー

- リスク:負荷が続くとバーンアウトや離職の原因になる

- 対策例:業務量の調整やサポート体制の強化、評価・報酬制度での適切なフィードバック

- 低ストレス × 高エンゲージメント

- 特徴:心身の負担が少なく、意欲的に仕事に取り組んでいる理想的な状態

- リスク:現状維持のままでは伸びしろを十分に活かせない可能性

- 対策例:表彰や役割拡大、スキル開発の機会提供などでパフォーマンスの維持・強化

このようにクロス分析することで、単なるストレスチェックの結果だけでは見えない、従業員の潜在リスクと強みを可視化できます。

改善アクションの具体例

クロス分析の結果をもとに、実務で取れる改善アクションを整理すると以下の通りです。

- 業務量調整や働き方改革(高ストレス層)

- 長時間労働や過重負荷を軽減するため、業務の再配分やフレックスタイム・在宅勤務の導入など、従業員の負荷を減らす施策を実施します。

- キャリア開発・1on1面談(低エンゲージメント層)

- やる気や働きがいの低下に対しては、キャリアパスの明確化や目標設定、定期的な1on1面談によるフィードバックが効果的です。個人の成長を実感できる環境を整えることで、モチベーションの回復が期待できます。

- 表彰や評価制度の見直し(高エンゲージメント層の維持強化)

- 高い意欲を持つ社員には、表彰や役割拡大、スキル開発の機会提供など、成果や取り組みを正当に評価する仕組みを整えることが重要です。これにより、組織内でのロイヤルティとパフォーマンスを維持・向上させることができます。

組織改善への効果

このようにストレスチェックとワークエンゲージメントを組み合わせ、クロス分析を行うことで、次のような組織改善の効果が期待できます。

- 離職リスクの高い従業員に対する早期介入

- モチベーション低下層への的確な育成・フォロー

- 高パフォーマーの燃え尽き防止と維持強化

- 組織全体の働きがい・生産性向上

つまり、従来の「不調リスクの把握」にとどまらず、組織の強みを伸ばし、戦略的人材活用につなげることが可能になるのです。

成功のためのポイント ― データを活かして組織改善を実現する

ストレスチェックやワークエンゲージメントの測定は、単なる義務や数値の取得で終わってしまうと、組織改善につながりません。導入を成功させるためには、測定したデータを具体的な施策につなげる仕組みづくりが不可欠です。

ここでは、人事担当者が押さえておくべき成功のポイントを整理します。

測って終わりにしない ― データをアクションにつなげる

測定しただけでは、ワークエンゲージメントやストレスチェックの効果は限定的です。重要なのは、データをもとに具体的な改善施策を立案し、現場で実行することです。

- 高ストレス × 低エンゲージメントの社員には、業務量の調整や1on1面談でのフォロー

- 低ストレス × 低エンゲージメントの社員には、キャリア開発や目標設定の見直し

- 高エンゲージメント層の維持には、表彰や役割拡大などでモチベーションをさらに高める

このように、データを活用して個人やチームに応じた施策を具体化することが、組織改善の鍵となります。

経営層と現場をつなぐ ― マネージャーが使える仕組みを整備

ワークエンゲージメントの向上やストレス対策を効果的に進めるには、経営層の方針と現場の施策をつなぐ仕組みが重要です。

- マネージャーが現場でデータを確認できるダッシュボードの整備

- 週次・月次でのスコア推移の共有

- チーム単位で改善アクションを実行するためのガイドライン

こうした仕組みを整えることで、現場のマネージャーが感覚ではなくデータに基づいたマネジメントを実施でき、離職率改善や生産性向上につながります。

強みを伸ばす発想 ― ストレス軽減だけでなく働きがい向上を

従来のストレスチェックは「リスクを減らす」ことに重点が置かれていますが、組織改善を本質的に進めるためには、働きがいやモチベーションといったポジティブ要因を高める視点が不可欠です。

- 社員が自分の強みを発揮できる業務配置

- 成果や取り組みを正当に評価する仕組み

- キャリア成長や学習機会の提供

このように、ストレスを減らすだけでなく、働きがいを伸ばす施策を組み合わせることで、組織全体のワークエンゲージメントが向上し、離職率の低下や生産性の向上につながります。

成功に導くポイントまとめ

- 測定して終わりにしない

- データをもとに個人・チームに応じた具体的施策を実行する

- 経営層と現場をつなぐ

- マネージャーが使える仕組みやガイドラインを整備する

- 強みを伸ばす発想を持つ

- ストレス軽減だけでなく、働きがい向上を意識する

これらのポイントを意識することで、ストレスチェックやワークエンゲージメントの測定は、単なる義務や調査にとどまらず、組織の生産性向上・離職率改善・従業員満足度向上につながる戦略的施策として活かすことができます。

ストレスチェックに「攻め」の視点を取り入れる

従業員の心身の健康を守るために、ストレスチェックは欠かせない制度です。年1回の実施が義務化されている企業も多く、従業員の心理的負担や不調リスクを把握するための有効なツールであることは間違いありません。

しかし、ストレスチェックだけでは「働きがい」や「従業員定着率」には直結しにくいという課題があります。単にリスクを把握するだけでは、組織改善や生産性向上へのインパクトは限定的です。

そこで注目したいのが、ワークエンゲージメントの視点です。ワークエンゲージメントを測定することで、従業員の意欲ややりがい、仕事に対する没頭度など、組織の強みと改善点を同時に把握することが可能になります。

「ミツカリエンゲージメント」の特徴とは?

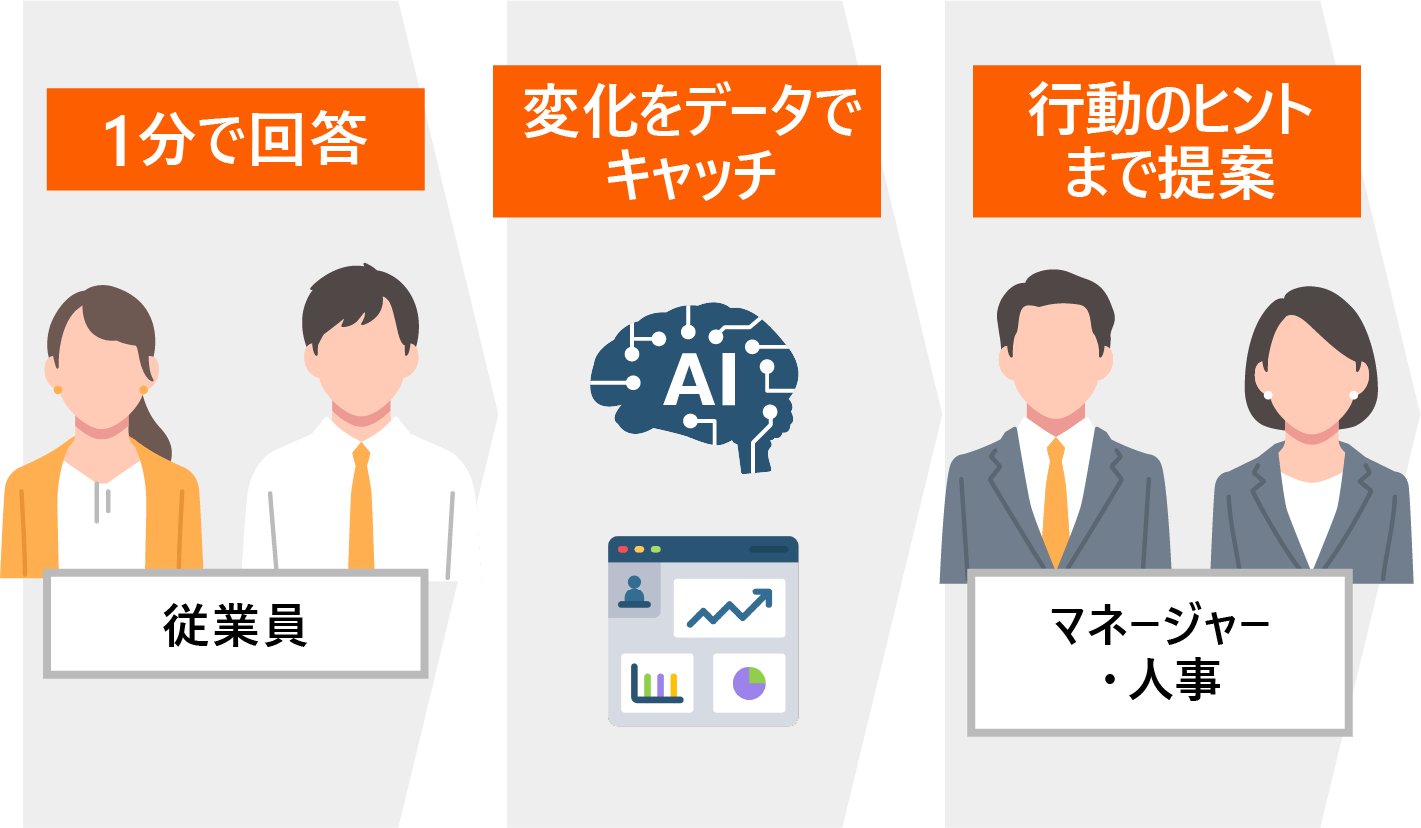

「ミツカリエンゲージメント」は、パルスサーベイの考え方とAI分析を組み合わせた、進化型のオンライン従業員サーベイです。

具体的には次のような特徴を持っています。

約1分で従業員の隠れた5つの感情を可視化

ミツカリのエンゲージメントサーベイは、質問項目7問約1分で計測可能です。

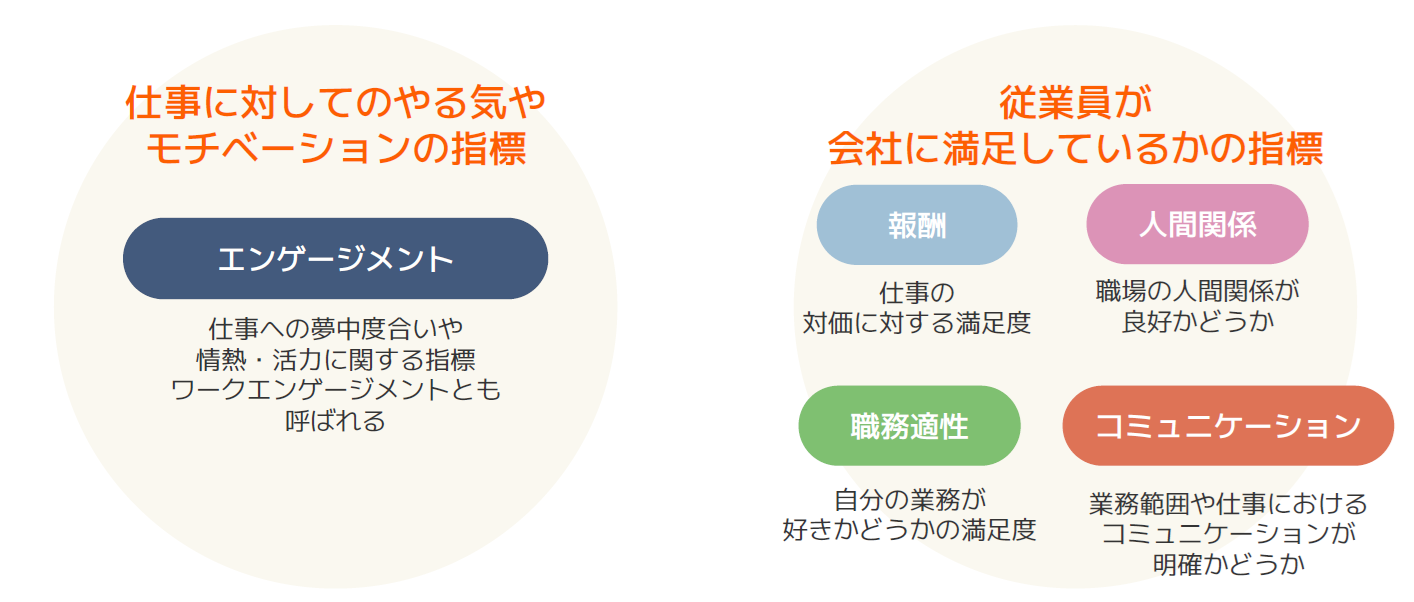

計測できる要素は「ワーク・エンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つです。

定期的に実施することで、前回とどのくらい感情に変化があったのかを比較できます。

「誰に声をかけるべきか」「どんな言葉が響くか」を可視化

集めたデータはAIと統計を用いて分析し、

- 今、孤立や不調の兆候があるメンバーは誰か

- どんな声かけ・言葉がその人に響きやすいか

を具体的に提示します。

ミツカリではエンゲージメントサーベイと併用できる性格適性検査で、サーベイ実施後の施策もサポートもします。

従業員に約10分の性格適性検査を受検いただくことで、従業員ひとりひとりの性格・価値観・コミュニケーションの取り方を可視化します。

特に活用されているのは、従業員の性格・価値観をもとに適切なコミュニケーションの取り方をアドバイスするシートです。

受検者一人ひとりのコミュニケーションの取り方をアドバイスしているので、どのように話しかければ悩みを引き出せるかを事前に考えることも可能です。

また、ミツカリではエンゲージメントサーベイ実施後の施策についても、担当者がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専任スタッフによる定着支援

ツールを導入しただけで終わらず、専任スタッフが伴走し、

- 結果の読み解き方

- 部署ごとの打ち手

- 定期振り返りや改善提案

などをサポート。ツールが“使われ続ける”状態を実現します。

適性検査との併用で相乗効果が得られる

私たちの毎日の気分やコンディションは、「天気」に例えられます。晴れの日もあれば、曇りや雨の日もあり、ときには思いもよらない嵐が訪れることもあります。

そんな変化する天気を無視して行動してしまえば、せっかくの計画も思うように進まないことがあります。

だからこそ必要なのが「地図」です。地図は土地の形や地勢を示し、どの方向に進むべきか、どのルートを選べばよいかという長期的な戦略を立てる助けになります。

そして、この地図にあたるのが、性格や特性を測る適性検査です。生涯を通じて大きく変わりにくいものだからこそ、自分自身の強みや特性を知り、将来の方向性を定めるための確かな指針になります。

しかし、地図だけでは不十分です。たとえ完璧な地図を持っていても、その日の天気を無視してしまえば、安全で効率のよいルート選びはできません。逆に天気の情報だけでは、どこへ向かうべきかという根本的な戦略を見失ってしまいます。

だからこそ、「天気(エンゲージメントサーベイ)」と「地図(適性検査)」を組み合わせることに大きな意味があります。天気が今日の行動判断を後押しし、地図が私たちの進むべき方向性を示してくれる。

この二つをそろえることで、「今日はどのルートを歩こうか」「今は進むときか、それとも待つときか」といった最適な意思決定が可能になります。

企業においても同じです。日々変化する社員の気持ちや意欲をエンゲージメントサーベイでつかみつつ、適性検査でそれぞれの特性や強みを理解する。

長期的な人材戦略と日々のマネジメント判断をつなぐことで、組織の可能性を最大限に引き出せるのです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております