人材育成に欠かせない!【ヒューマンスキル】の本質と伸ばし方

- 専門スキルは高いのに、チームに馴染めず早期離職してしまう

- 管理職に必要なマネジメント力を、どう育成すれば良いのか分からない

採用や人材育成の現場で、このような課題を感じている人事担当者は少なくありません。

背景にあるのは、変化の激しいビジネス環境や多様な働き方の広がりです。

こうした状況では、知識や経験だけでなく 人と協力し、組織として成果を出す力=ヒューマンスキル が欠かせません。

当記事では、ヒューマンスキルの基礎知識を始め、ヒューマンスキルを育成する方法や具体例などを、HRTechツールを提供して人材育成のサポートを行ってきた『ミツカリ』が解説します。

目次

なぜいまヒューマンスキルが注目されるのか

近年、企業が求める人材要件には大きな変化が生じています。これまでは「専門知識」や「技術力」といったハードスキルが人材評価の中心にありました。

しかし、グローバル化やデジタル化の進展、そして未来を予測することが難しい「VUCA時代」に突入した現在、スキルや経験だけでは成果を上げ続けることが難しい状況になっています。

その背景には、以下のような要因があります。

- 市場や顧客ニーズの変化が速い

- 過去の知識や経験がすぐに陳腐化する

- 組織が多様化している

- 年齢・国籍・働き方の異なる人材が同じ職場で働く

- 働き方が分散している

- リモートワークやハイブリッドワークが常態化し、対面でのやり取りが減少

こうした状況では「いかに人と協力し、組織として成果を出すか」が問われます。そこで注目されているのがヒューマンスキルです。

ヒューマンスキルとは何か

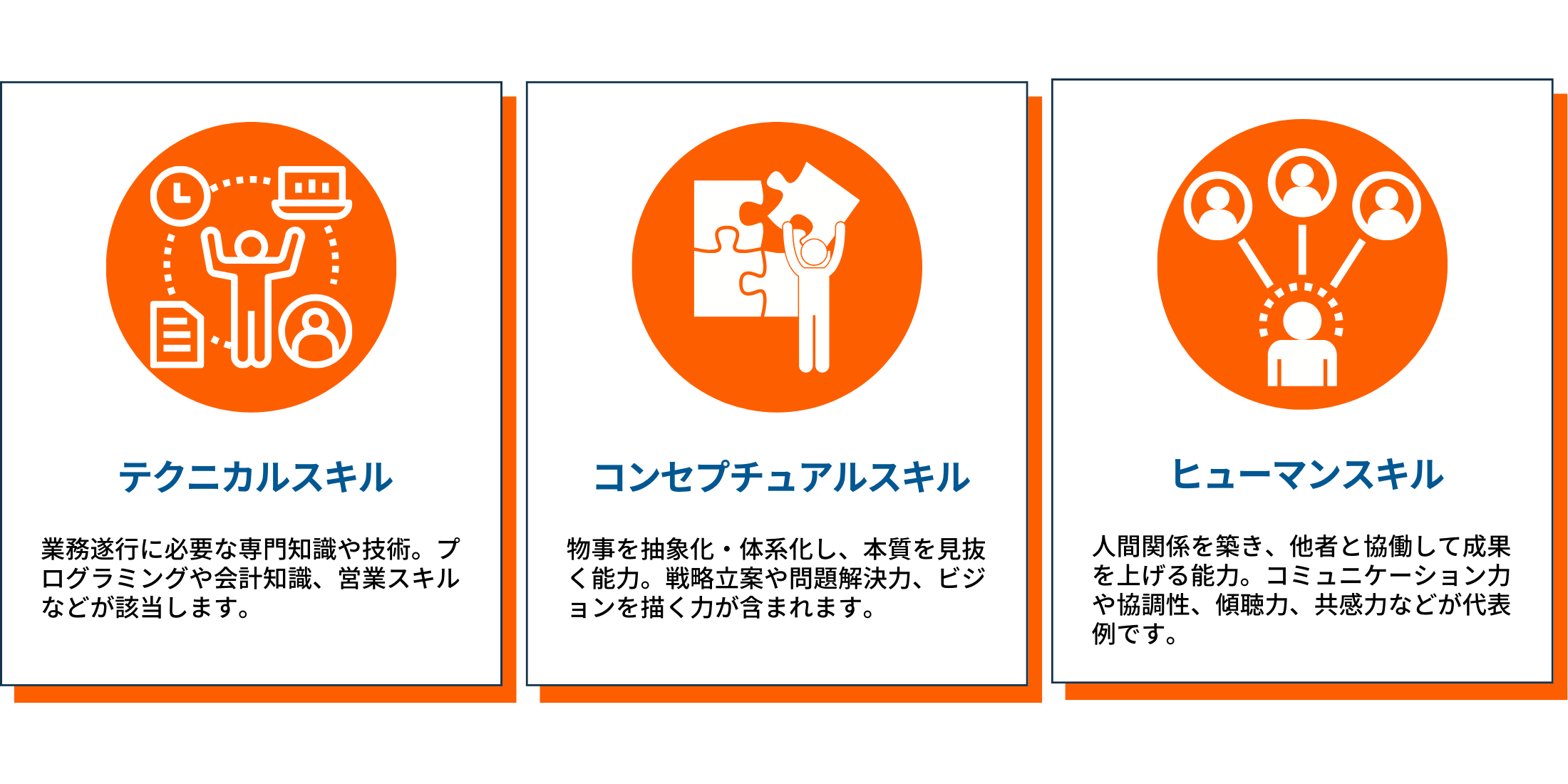

「ヒューマンスキルとは何か?」を語る上で欠かせないのが、アメリカの経営学者ロバート・カッツによる 「カッツ・モデル」 です。

カッツはマネジメントに必要なスキルを次の3つに分類しました。

この中で、ヒューマンスキルはすべての階層の社員にとって必須のスキルとされています。

なぜなら、いくら技術や戦略が優れていても、チームとして機能しなければ成果は出せないからです。

>>【関連記事】テクニカルスキルとは何か?組織の競争力を高める人材育成のカギ

>>【関連記事】コンセプチュアルスキルとは何か?現代の人材育成に欠かせない視点

階層別にみるヒューマンスキルの重要性

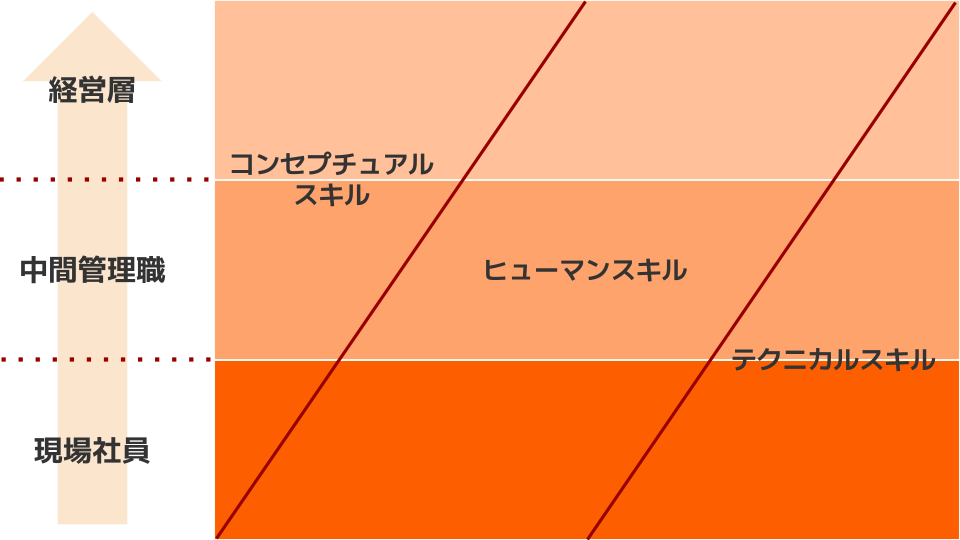

カッツは「階層によって必要とされるスキルの比重が異なる」とも述べています。

- 現場社員

- テクニカルスキルが中心になるが、上司や同僚と円滑に協力するためにヒューマンスキルは欠かせない。

- 中間管理職

- チームを束ねる立場のため、ヒューマンスキルの比重が最も大きい。部下のモチベーション管理や部署間調整の多くはヒューマンスキルで決まる。

- 経営層

- コンセプチュアルスキルの重要性が増す一方で、ステークホルダーや社内外の人材と信頼関係を築く上でヒューマンスキルは必須。

つまり、ヒューマンスキルはどの階層においても土台となる力であり、役職や職種を問わず発揮されるべき能力だといえます。

なぜ企業でヒューマンスキルが求められるのか

人事担当者や経営層の立場から見れば、ヒューマンスキルは単なる「個人の性格的特徴」ではなく、組織パフォーマンスを左右する資産です。

採用の場面では、専門スキルだけでなく「チームと調和できるかどうか」が定着率や早期離職防止に直結します。

育成の場面では、ヒューマンスキルを磨くことが、将来的にリーダーを育てる土台になります。

マネジメントの場面では、上司のヒューマンスキルが高いか低いかで、部下のモチベーションやパフォーマンスが大きく変わります。

テクノロジーの進化により、テクニカルスキルは短期間で習得できるようになりました。

しかし、ヒューマンスキルは一朝一夕では身につかず、長期的な経験やトレーニング、組織としての文化づくりが不可欠です。だからこそ、今多くの企業が「ヒューマンスキル育成」を戦略的に取り組むべきテーマと捉えているのです。

ヒューマンスキルの具体例

「ヒューマンスキルとは何か」を理解するうえで重要なのは、抽象的な概念を具体的なスキルに落とし込むことです。

ヒューマンスキルは一見「人柄」や「性格」に依存するように思われがちですが、実際には誰でも育成できる行動特性として整理できます。

ここでは代表的なヒューマンスキルを5つに分類し、企業の現場でどのように発揮されるのかを解説します。

コミュニケーション力

ビジネスにおける最も基本的なヒューマンスキルのひとつが「コミュニケーション力」です。

- 自分の考えを論理的かつ分かりやすく伝える

- 相手の意見を受け止め、適切にフィードバックする

特に近年は、リモートワークやオンライン会議が増えたことで、対面以外での伝達スキルが求められています。

コミュニケーション力は「成果を出すチーム作り」の出発点であり、採用や人材育成でも重視される項目です。

傾聴力・共感力

「聞く力」や「相手に寄り添う姿勢」も重要なヒューマンスキルの一つです。

- 相手の言葉だけでなく、感情や意図を理解する

- 相手が安心して話せる雰囲気をつくる

傾聴力や共感力は、心理的安全性のある職場づくりに直結します。

人事担当者にとっては、面談や1on1で社員の本音を引き出すために欠かせないスキルです。経営者にとっても、社内外のステークホルダーと信頼関係を築く基盤となります。

協調性・チームワーク

いくら優秀な人材でも、組織の中で協働できなければ成果は限定的です。

- 個人の成果よりチーム全体の成功を優先する

- 役割分担や連携を円滑に進められる

多様な人材が共に働く現代の組織では、協調性が高いほど摩擦が減り、生産性が向上します。

特に人事部門では「採用段階で協調性の有無を見極めること」が離職率低下のカギとなります。

調整力・交渉力

ビジネスの現場では、利害や意見の対立は避けられません。そこで必要になるのが調整力・交渉力です。

- 利害が対立する場面でも合意形成を目指す

- ウィンウィンの解決策を模索できる

このスキルは管理職やプロジェクトリーダーだけでなく、営業職や人事担当者など「関係者との折衝が多い職種」にとって極めて重要です。

調整力の高い人材は、社内外での信頼構築に大きく貢献します。

リーダーシップ・フォロワーシップ

組織には「引っ張る力」と「支える力」の両方が必要です。

- 周囲を鼓舞し、目標に導くリーダーシップ

- 上司やリーダーを支え、組織全体の動きを円滑にするフォロワーシップ

従来は「リーダーシップ」が注目されてきましたが、近年では「フォロワーシップ」も同じくらい重要と考えられています。

チームの中で誰もが役割を果たすことが、成果を最大化する条件だからです。

具体例から見えるヒューマンスキルの本質

これらのヒューマンスキルは一見バラバラに見えますが、共通しているのは 「人と人が信頼関係を築き、協働して成果を上げる力」 です。

- コミュニケーション力

- 意思の伝達

- 傾聴力・共感力

- 信頼の構築

- 協調性・チームワーク

- 成果の共有

- 調整力・交渉力

- 利害の調和

- リーダーシップ・フォロワーシップ

- チームの推進力

つまり、ヒューマンスキルは「成果を出すチーム」を構築するための必須条件であり、人事戦略や組織マネジメントにおいて軽視できない要素なのです。

ビジネスにおけるヒューマンスキルの価値

ヒューマンスキルは「組織で働くすべての人」に必要な基盤的スキルです。

専門知識やテクニカルスキルだけでは、成果を持続的に上げることはできません。人と人とが関わり合いながら仕事を進める以上、協働を円滑にする力が欠かせないからです。

ここでは、ビジネスの現場でヒューマンスキルがどのように価値を発揮するのかを具体的に見ていきましょう。

離職防止につながる

多くの企業が頭を悩ませるのが「優秀な人材の離職」です。退職理由の上位に挙げられるのは、仕事内容そのものよりも「人間関係のストレス」や「上司とのコミュニケーション不足」です。

ヒューマンスキルを備えた人材は、職場で円滑な人間関係を築くことができます。例えば、傾聴力が高いマネジャーは部下の悩みを早期にキャッチし、適切な支援を行うことができます。その結果、従業員が孤立するリスクを減らし、離職防止に直結します。

人事の観点では、「離職防止=採用コスト削減」にもつながるため、ヒューマンスキルの強化は中長期的に見ても企業経営に大きなメリットをもたらします。

生産性を高める

チームの生産性を下げる最大の要因は「摩擦」と「誤解」です。指示の伝達が不十分だったり、部署間の調整に時間がかかると、成果につながらない余計なコストが発生します。

ヒューマンスキルを持つ社員が多い組織では、以下のようなプラス効果が生まれます。

- 明確で誤解のないコミュニケーション

- 相互理解に基づくスムーズな意思決定

- 建設的な議論による迅速な合意形成

つまり、ヒューマンスキルは「仕事の効率化ツール」でもあるのです。

人事担当者や経営者にとっては、研修や育成施策を通じてヒューマンスキルを高めることが、組織全体のパフォーマンス改善につながる投資と言えるでしょう。

イノベーションを生み出す

いま、あらゆる業界で求められているのが「新しい価値の創造」、すなわちイノベーションです。

しかし、どれだけ優れた人材を採用しても、意見を言いづらい職場環境では新しい発想は生まれません。

ヒューマンスキルが根づいた組織では、心理的安全性が高まり、多様な視点を持つ社員が自由に意見を出し合えます。

- 共感力がある

- 相手の意見を尊重する

- 協調性がある

- 対立を恐れずに議論できる

- 調整力がある

- 異なる立場をつなぎ合わせられる

こうした環境が、新しい商品やサービス、業務改善のアイデアを生み出す土台となります。

経営者にとっては、ヒューマンスキルの育成がイノベーション文化を醸成する戦略的施策となるのです。

顧客満足度の向上

営業、カスタマーサポート、コンサルティングなど、顧客と接点を持つ業務においてもヒューマンスキルは欠かせません。

顧客の声にしっかり耳を傾け、言葉にならないニーズをくみ取れる人材は、自然と信頼関係を築きやすくなります。

その結果、顧客ロイヤルティが高まり、LTV(顧客生涯価値)の向上につながります。

人事・経営の立場から見れば、ヒューマンスキルの強化は「社内だけでなく顧客との関係性を強化する施策」でもあります。つまり、組織の内外双方にメリットをもたらすのです。

ヒューマンスキルの育成が難しい理由

人材育成の現場でよく耳にする悩みのひとつに、「ヒューマンスキルはなかなか伸ばせない」という声があります。

テクニカルスキルや業務知識は研修や資格取得を通じて比較的短期間で習得可能ですが、ヒューマンスキルはそうはいきません。その背景には、大きく3つの理由があります。

定義が曖昧で評価が難しい

ヒューマンスキルは「人との関わり方」や「コミュニケーションの質」に直結するため、客観的な指標で測定することが困難です。

例えば「傾聴力が高い」とはどの程度を指すのか、「協調性がある」とは具体的にどんな行動を意味するのかが曖昧になりがちです。

そのため、人事担当者が育成計画を立てる際に「何を伸ばせば成果に結びつくのか」が不明確になり、評価基準の設計にも苦労します。

結果として、スキルが定着したかどうかを可視化しにくい点が、ヒューマンスキル育成の難しさのひとつです。

属人的になりやすい

ヒューマンスキルは、知識ではなく行動や態度に表れるため、個人の経験・価値観・性格に大きく左右されます。

例えば、同じ研修を受けても「積極的に活かす人」と「一時的に意識するだけで終わる人」に分かれてしまいます。

また、上司や先輩のマネジメントスタイルに影響を受けやすいため、育成の標準化が難しいという特徴もあります。

ある部署では成果が出ても、別の部署では全く同じ施策が効果を発揮しないといったケースも少なくありません。

短期で習得できない

ヒューマンスキルは、一度研修を受けただけで劇的に変化するものではありません。

座学で知識を得ても、実際の業務や人間関係の中で繰り返し実践し、フィードバックを受けながら習慣化していく必要があります。

つまり、「学んで終わり」ではなく「実践を通じて定着させる仕組み」が不可欠です。

短期的な施策で効果が見えにくいため、育成を継続するモチベーションが組織として維持できるかどうかが、大きな課題となります。

ヒューマンスキルを育成する方法

「ヒューマンスキルは重要だ」と理解していても、実際にどのように育成していけば良いのか迷う企業は少なくありません。

ここでは、人材育成の現場で取り組みやすい4つのステップを紹介します。

アセスメントで現状を「見える化」する

最初のステップは、社員一人ひとりのヒューマンスキルを客観的に把握することです。

感覚的な判断に頼るのではなく、データを活用して「現状の強みと課題」を明確にすることが欠かせません。

代表的な手法には以下があります。

- 適性検査

- 性格特性やコミュニケーション傾向を数値化

- エンゲージメントサーベイ

- 社員のモチベーションや組織への信頼度を可視化

- 360度評価

- 上司・同僚・部下など多方面からのフィードバックで行動特性を把握

これらを組み合わせることで、「誰にどんな育成施策が必要か」を明確にできます。

経営者や人事担当者にとっては、育成を投資ではなく「戦略的な施策」として進めやすくなります。

研修・ワークショップで実践を学ぶ

次に重要なのが、知識だけでなく体験を通じて学べる場を設けることです。

具体的な方法としては、

- 傾聴トレーニング

- 相手の感情や意図をくみ取る練習

- ロールプレイング

- 実際のビジネスシーンを想定して対応力を磨く

- グループディスカッション

- 多様な意見を尊重しながら合意形成を図る

こうした実践型のプログラムは、単なる座学よりも効果が高く、受講者が「自分ごと」として学びを定着させやすいのが特徴です。

日常のマネジメントで習慣化する

研修で学んだことを現場で活かすには、日常のマネジメントとの連動が不可欠です。

- 定期的な1on1ミーティングでフィードバックを行う

- チームごとに行動指針を明文化し、全員で共有する

- 小さな成功体験を積み重ねることでスキルを自然に定着させる

マネジャー自身がヒューマンスキルを意識して関わることで、組織全体にポジティブな行動習慣が広がります。

ここで重要なのは「教える」のではなく、「一緒に実践し、振り返る」姿勢です。

データに基づく継続的改善

最後に欠かせないのが、定期的なモニタリングと改善です。

- 半期や四半期ごとにサーベイを実施し、組織の状態を数値で把握

- 前回との比較から改善の進捗を確認

- 部署ごとの違いや課題を分析し、次の育成施策に反映

このPDCAサイクルを回すことで、ヒューマンスキル育成は単発の研修に終わらず、組織文化として根づく取り組みになります。

ミツカリのようなサービス活用の可能性

ヒューマンスキルの強化を企業全体で実現していくためには、単発的な研修や一時的な取り組みだけでは不十分です。

重要なのは「測定→育成→定着」というサイクルを継続的に回していくことです。

この仕組みを整えることで、組織は初めて社員のヒューマンスキルを戦略的に伸ばし、成果につなげることができます。

ここで効果を発揮するのが、適性検査やエンゲージメントサーベイといったクラウドサービスです。

特に「ミツカリ」のようなツールを活用することで、以下のような具体的な取り組みが可能になります。

社員のコミュニケーション傾向や価値観を見える化

ミツカリでは、適性検査を通じて一人ひとりの性格特性や価値観を数値化できます。

「どのような状況で力を発揮するのか」「どんな人と相性が良いのか」が明確になり、漠然とした“人柄の印象”ではなく、データに基づいた判断が可能になります。

配属やチーム編成の最適化

部署やプロジェクトごとに求められるヒューマンスキルは異なります。

たとえば、企画部門ではアイデアを広げる発想力や協調性が求められる一方、営業部門では傾聴力や交渉力が重要です。

ミツカリを使えば、社員の特性とポジションの要件を照らし合わせ、最適な人材配置やチーム編成を実現できます。

サーベイを通じた改善の進捗を数値化

ヒューマンスキルは短期間で劇的に変わるものではありません。

だからこそ、エンゲージメントサーベイやパルスサーベイを活用し、定期的に「今の状態」を把握することが欠かせません。

改善の進捗を数値で追える仕組みを整えれば、施策の効果を検証しながら、PDCAを回すことが可能になります。

このような仕組みを導入することは、単なる「人事施策」や「社員育成の一環」にとどまりません。

むしろ、組織のパフォーマンスを最大化し、事業成長を加速させる経営戦略そのものと言えます。

特に人材獲得が難しくなっている現在、採用後の社員を最大限に活かし、離職を防ぎながらパフォーマンスを引き出すことは、企業にとって大きな競争優位になります。

そのため、ヒューマンスキル育成を支えるツールの導入は、これからの企業経営において必須の投資と言えるでしょう。

ヒューマンスキルを組織の競争力に活かす

ヒューマンスキルとは、「人と人が関わる限り、どんな時代でも必要とされる普遍的なスキル」です。

AIやDXが進展し、テクニカルスキルが自動化されていく中でも、対人関係の力・協働する力・共感力・リーダーシップといったヒューマンスキルは、今後ますます重要性を増していくでしょう。

しかしながら、ヒューマンスキルは一朝一夕で身につくものではありません。

属人的に任せてしまうのではなく、「時間」と「仕組み」をかけて体系的に育成することが求められます。もしも意識的な取り組みを怠れば、組織内に浸透せず、結果的に離職率の上昇やチームワークの低下といった課題を招いてしまいます。

一方で、適性検査やエンゲージメントサーベイといったデータを活用しながら、ヒューマンスキルを体系的に育成できる企業は、以下のような大きな成果を得られます。

- 離職防止

- 社員の価値観やコミュニケーション特性を理解し、相性の良い配置やマネジメントを行うことで、働きやすい環境を実現。早期離職や「静かな退職」を防ぐことができます。

- 生産性向上

- 円滑なコミュニケーションや信頼関係が業務効率を高め、チーム全体のパフォーマンスを押し上げます。

- イノベーション創出

- 多様な価値観やスキルを持つ人材が協働することで、新しいアイデアや事業機会が生まれやすくなります。

こうした成果は、単なる「社員教育の副産物」ではなく、企業の持続的成長に直結するものです。

つまり、ヒューマンスキルは「ソフトなスキル」という位置づけにとどまらず、企業の競争力を左右する「ハードな経営資産」なのです。

これからの人材戦略においては、テクニカルスキルの習得やDX推進と同じくらい、ヒューマンスキル育成への投資が欠かせません。

データを活用した「見える化」と仕組み化を通じて、ヒューマンスキルを組織の強みに変えられる企業こそが、人材難の時代を勝ち抜き、持続的な成長を遂げていくでしょう。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております