従業員エンゲージメントとは?注目される理由と高めるための実践ステップ・事例を解説

企業の成長を支える原動力は「人」です。しかし、多様な働き方や価値観が進む中で、従業員がどれだけ仕事や組織に「熱意」と「愛着」を持てるか――つまり従業員エンゲージメントを高めることが、多くの企業で重要課題となっています。

実際に、エンゲージメントの高い企業は生産性の向上だけでなく、離職率の低下・人材定着・イノベーションの創出など、経営全体にポジティブな影響をもたらしています。

本記事では、国内外の企業事例をもとに、エンゲージメント向上に成功した企業がどのように「理念浸透」「心理的安全性」「評価制度の見直し」「キャリア支援」「ワークライフバランス施策」などを実践しているのかを解説します。さらに、サーベイの活用方法から改善サイクルの回し方まで、実践につながる具体策を紹介します。

エンゲージメント向上に向けた“次の一歩”を考えるヒントとして、ぜひ参考にしてください。

目次

なぜ「従業員エンゲージメント」が注目されるのか

近年、企業の成長や人材定着に欠かせない要素として注目を集めているのが「従業員エンゲージメント」です。

従業員エンゲージメントとは、従業員が自発的に会社の目標達成に貢献したいという意欲や、組織への愛着・信頼の度合いを示す指標です。

これまで多くの企業が重視してきた「従業員満足度」は、あくまで“働きやすさ”を測るものに過ぎません。一方で、エンゲージメントは“働きがい”に焦点を当て、従業員が主体的に動く状態をつくり出すことを目的としています。

実際に、従業員エンゲージメントが高い企業では、次のような成果が見られます。

- 生産性が高く、業績の安定性が向上する

- 離職率が低く、優秀人材の定着率が高い

- 顧客満足度やブランドロイヤリティが向上する

一方で、エンゲージメントが低い企業では、「社員のモチベーション低下」「優秀人材の離職」「顧客体験の悪化」など、組織の競争力を損なう課題が生じやすいのも事実です。

そのため多くの企業が「自社のエンゲージメントをどう高めるか」に本格的に取り組み始めています。では、実際に従業員エンゲージメントが高い企業はどのような取り組みを行い、どのような成果を上げているのでしょうか。

従業員エンゲージメントが高い企業の特徴

従業員エンゲージメントが高い企業には、いくつかの共通点があります。単に「給与や福利厚生が良い」という表面的な要因ではなく、従業員が“この会社の一員でありたい”と感じられる環境や仕組みが整っていることです。

ここでは、エンゲージメントを高めている企業が実践している5つの特徴を紹介します。

経営理念やビジョンの浸透

エンゲージメントが高い企業では、経営理念やビジョンが現場レベルまで浸透していることが大きな特徴です。

経営者や管理職が理念を単に掲げるだけでなく、日々の会議・評価・研修・社内コミュニケーションの中で一貫してメッセージを伝えています。従業員は、自分の業務が企業のミッションとどのようにつながっているのかを理解することで、「自分の仕事が会社の成長に貢献している」という実感を得やすくなります。

特に若手世代では、「社会にどんな価値を生み出しているか」という“パーパス(存在意義)”を重視する傾向が強まっており、理念浸透はエンゲージメント強化の基盤といえます。

心理的安全性のある職場環境

Googleの有名な研究「プロジェクト・アリストテレス」でも示されたように、心理的安全性はチームのパフォーマンスを左右する重要な要素です。

エンゲージメントの高い企業では、従業員が「自分の意見を安心して話せる」「失敗しても非難されない」という信頼関係のもとで働いています。そのために、上司が部下に一方的に指示を出すのではなく、1on1ミーティングやフィードバック面談を通じて双方向の対話を重ねています。

心理的安全性が高い職場では、チームメンバー同士の協力や挑戦意欲が高まり、結果としてエンゲージメントも自然に高まるのです。

公平で納得感のある評価制度

従業員エンゲージメントを高めるうえで欠かせないのが、「努力が正しく報われる仕組み」です。

エンゲージメントが高い企業は、成果だけでなく「挑戦の姿勢」や「チーム貢献」といったプロセスも評価対象に含めています。これにより、従業員は短期的な成果だけでなく、長期的な成長や組織貢献を意識して働けるようになります。

また、評価基準やプロセスを透明化することも重要です。評価の根拠が明確であれば、従業員は納得感を持ち、上司や会社への信頼も深まります。結果として、「努力が認められている」という実感がエンゲージメントの維持・向上につながるのです。

キャリア成長と学習機会の提供

エンゲージメントが高い企業ほど、従業員の成長支援に積極的です。

定期的なキャリア面談やスキルアップ研修、ジョブローテーション制度などを通じて、「自分の将来像を描ける環境」を整えています。学習投資を惜しまない企業は、従業員に「この会社で働き続けたい」「もっと貢献したい」という前向きな気持ちを育てます。

また、学習支援は単なる教育制度ではなく、“エンゲージメント維持のための投資”と考えることが大切です。特に近年では、個人のキャリア自律を促す「リスキリング支援」や「社内メンター制度」を導入する企業が増えています。

ワークライフバランスの実現

最後に、柔軟な働き方の実現もエンゲージメントを左右する重要な要素です。

リモートワーク、フレックス制度、副業許可など、従業員のライフステージや価値観に合わせた柔軟な制度を整えることで、仕事と生活のバランスを保ちやすくなります。プライベートが充実すれば、仕事への集中力や前向きさも高まり、結果としてエンゲージメントが向上するのです。

また、福利厚生や健康支援(例:メンタルヘルスサポート、健康経営の推進)も、従業員が「大切にされている」と感じるきっかけとなります。

ワークライフバランスは単なる“働きやすさ”ではなく、従業員の幸福感を支える経営戦略の一部として位置づけることが求められています。

従業員エンゲージメントが高い企業の事例

従業員エンゲージメントを高めるためには、「何を測るか」よりも「どう改善につなげるか」が重要です。

ここでは、実際にエンゲージメントサーベイを活用しながら組織の活性化に成功している企業の事例を3つ紹介します。いずれも業種や規模は異なりますが、共通しているのは「データを起点に現場を変えた」点です。

外資系テクノロジー企業 ― データに基づくアクションが組織を変える

この企業では、従業員エンゲージメントの定期測定を経営の重要指標と位置づけ、四半期ごとにエンゲージメントサーベイを実施しています。サーベイ結果は全社平均だけでなく、部門・チーム単位まで「見える化」。そのうえで、各マネージャーが結果をもとにチームごとのアクションプランを策定しています。

具体的には、スコアの低かった項目(例:「上司とのコミュニケーション」「業務負担感」など)を特定し、改善ミーティングを実施。上司が部下に意見を聞く“対話型ミーティング”に変えることで、現場レベルでの信頼関係を強化しました。

取り組み開始から2年間で、エンゲージメントスコアが15%改善。同時に離職率も20%から10%へと半減しました。また、従業員の満足度や生産性も向上し、マネージャー層のリーダーシップ評価も上昇しています。

ポイント

エンゲージメントサーベイは、ただ「測定して終わり」では意味がありません。この企業のように、データを起点に具体的な改善施策を実行するサイクル(測定→分析→改善→再測定)を回すことで、持続的な組織変革が実現できます。

国内大手小売業 ― キャリア支援が「働きがい」を生む

全国に多くの店舗を展開するこの小売企業では、若手社員の離職が課題となっていました。そこで、キャリアに対する不安を軽減するために、キャリア相談窓口の設置と社内公募制度の拡充を実施しました。

従来は上司経由でしか異動希望を出せなかった仕組みを見直し、社員が自ら挑戦できる環境を整備。さらに、人事部がキャリア面談を定期的に行い、将来のキャリアパスを一緒に考える支援体制を構築しました。

施策実施後、社内アンケートで「今の会社に残りたい」と回答した従業員の割合が30%増加。 「上司に相談しやすくなった」「自分のキャリアを考える機会が増えた」といったポジティブな声も多く寄せられています。

ポイント

キャリアの停滞感や将来への不安は、エンゲージメント低下の大きな要因です。この企業のように、従業員のキャリア自律を支援する仕組みを整えることで、働く意欲や組織への信頼感が大きく高まります。

スタートアップ企業 ― 心理的安全性がイノベーションを生む

従業員数50名規模のスタートアップ企業では、組織拡大に伴って社内コミュニケーションが希薄化。そこで、経営陣自らがリーダーとなり、全社的に「心理的安全性」をテーマにしたワークショップを開催しました。

経営陣やマネージャーが自ら過去の失敗談を共有し、「挑戦と失敗を歓迎する文化」を明確に打ち出したことで、社員が安心して意見を言える環境が整備されました。また、匿名のアイデア投稿制度を導入し、提案や改善案をいつでも出せる仕組みを整えています。

施策実施後、従業員からの新規提案件数が2倍に増加。社内のコミュニケーション量も増え、事業アイデアの創出や業務改善スピードが向上しました。

ポイント

心理的安全性は、規模の大小を問わず効果を発揮します。特にスタートアップのような変化の激しい組織では、「失敗を恐れず挑戦できる風土」こそがエンゲージメントとイノベーションの原動力になります。

3つの事例に共通しているのは、エンゲージメントサーベイを“単なる調査”ではなく、“組織を動かすツール”として活用している点です。

定量データで現状を把握し、定性データ(従業員の声)と組み合わせて課題を抽出。さらに、現場のマネージャーが主導して改善アクションを実行することで、社員一人ひとりの意識変化につなげています。

このような成功事例は、あらゆる業界・規模の企業に共通するヒントを示しています。次の章では、こうした取り組みを効率的に行うための仕組みとして、「エンゲージメントサーベイ」の導入メリットを詳しく解説します。

エンゲージメントを高めるための実践ステップ

従業員エンゲージメントを高めるためには、単発の施策や感覚的な取り組みではなく、「データに基づいた継続的な改善サイクル」を回すことが欠かせません。ここでは、多くの企業で成果を上げている実践ステップを4つの段階で整理します。

現状把握 ― エンゲージメントサーベイで“見える化”する

最初のステップは、自社の現状を正確に把握することです。

従業員エンゲージメントは“感覚”ではなく“数値”で捉えることが重要です。エンゲージメントサーベイ(従業員エンゲージメント調査)を実施することで、従業員の「やる気」「組織への信頼」「職場満足度」などを定量的に可視化できます。

例えば、部署別・職位別・年次別などに結果を分解することで、エンゲージメントが高いチームと低いチームの違いを明確にし、次のステップでの課題抽出に役立ちます。

課題の特定 ― データから「強み」と「弱み」を抽出する

サーベイの結果が出たら、次に行うのは課題の特定です。特に注目すべきは「スコアが低い項目」だけでなく、「スコアのばらつき」や「過去との変化」です。

例えば、「上司との信頼関係」や「成長実感」といった項目が他部署と比べて低ければ、その職場では心理的安全性やキャリア支援に課題がある可能性があります。一方で「職場の仲間との協力関係」が高い部署は、チームワーク面での強みを持っていると考えられます。

改善施策の立案と実行 ― 現場で動く「具体策」へ落とし込む

課題が明確になったら、次は改善施策を具体的な行動に落とし込みます。エンゲージメントを高める施策には、次のようなアプローチがあります。

- 評価制度の見直し

- 成果だけでなく、挑戦やチーム貢献を評価に反映する

- 1on1ミーティングの導入

- 上司と部下の信頼関係を深め、心理的安全性を高める

- キャリア支援・研修制度の充実

- 社員の成長機会を増やし、「この会社で成長できる」と感じてもらう

- 柔軟な働き方の導入

- テレワークやフレックスタイムなど、ワークライフバランスを支援する制度を整える

特に重要なのは、サーベイ結果を“可視化するだけで終わらせない”ことです。実際に「改善アクションプラン」を策定し、各部署に落とし込むことで初めてエンゲージメントは高まります。

効果測定と再評価 ― 継続的にPDCAサイクルを回す

改善施策を実行した後は、定期的に効果を測定し、再評価を行いましょう。半年~1年に1回のエンゲージメントサーベイを継続的に実施することで、施策の効果を客観的に確認できます。

たとえば、前年に「上司とのコミュニケーション」に課題があった場合、翌年のサーベイでその項目がどう変化したかを追跡すれば、取り組みの成果を明確に把握できます。

成功する企業に共通する「データドリブンな改善文化」

エンゲージメント向上に成功している企業ほど、データをもとにした意思決定を行っています。感覚や印象で課題を捉えるのではなく、定量的な分析を基に改善策を実行し、成果を検証する文化が根付いているのです。

このように、エンゲージメントを高めるためには“継続的に回せる仕組み”が不可欠です。

事例から学ぶ、次のアクションへのステップ

従業員エンゲージメントの高い企業は、理念の浸透や心理的安全性の確保、公平な評価制度、キャリア支援、そしてワークライフバランスの実現といった、多角的な施策をバランスよく実践しています。これらの取り組みは、単発の施策ではなく、データに基づく継続的な改善サイクルの中で実行されている点が共通しています。

まずはサーベイで現状を知る

従業員エンゲージメントを向上させる第一歩は、現状把握です。エンゲージメントサーベイを実施することで、部署別・職種別の課題や強みを定量的に把握でき、改善の方向性が明確になります。

結果をもとにアクションプランを立て、改善を継続する

サーベイで得たデータは、必ず具体的な施策に落とし込むことが重要です。1on1面談の導入や評価制度の見直し、キャリア支援プログラムの整備など、現場レベルで実行可能な改善策を設計し、PDCAサイクルを回し続けましょう。

経営層を含む全社的な取り組みが必要

エンゲージメント向上は、一部のチームだけで実現できるものではありません。経営層から現場マネージャーまで全社で取り組むことで、組織文化として定着させることができます。特に心理的安全性や理念浸透は、経営陣の姿勢が大きな影響を与えます。

エンゲージメント向上は「継続」がカギ

従業員エンゲージメントは短期間で劇的に変化するものではありません。しかし、正確なデータに基づき、改善サイクルを継続的に回すことで、離職率の低下や生産性向上、社員のモチベーション向上といった成果は着実に現れます。

「ミツカリエンゲージメント」の特徴とは?

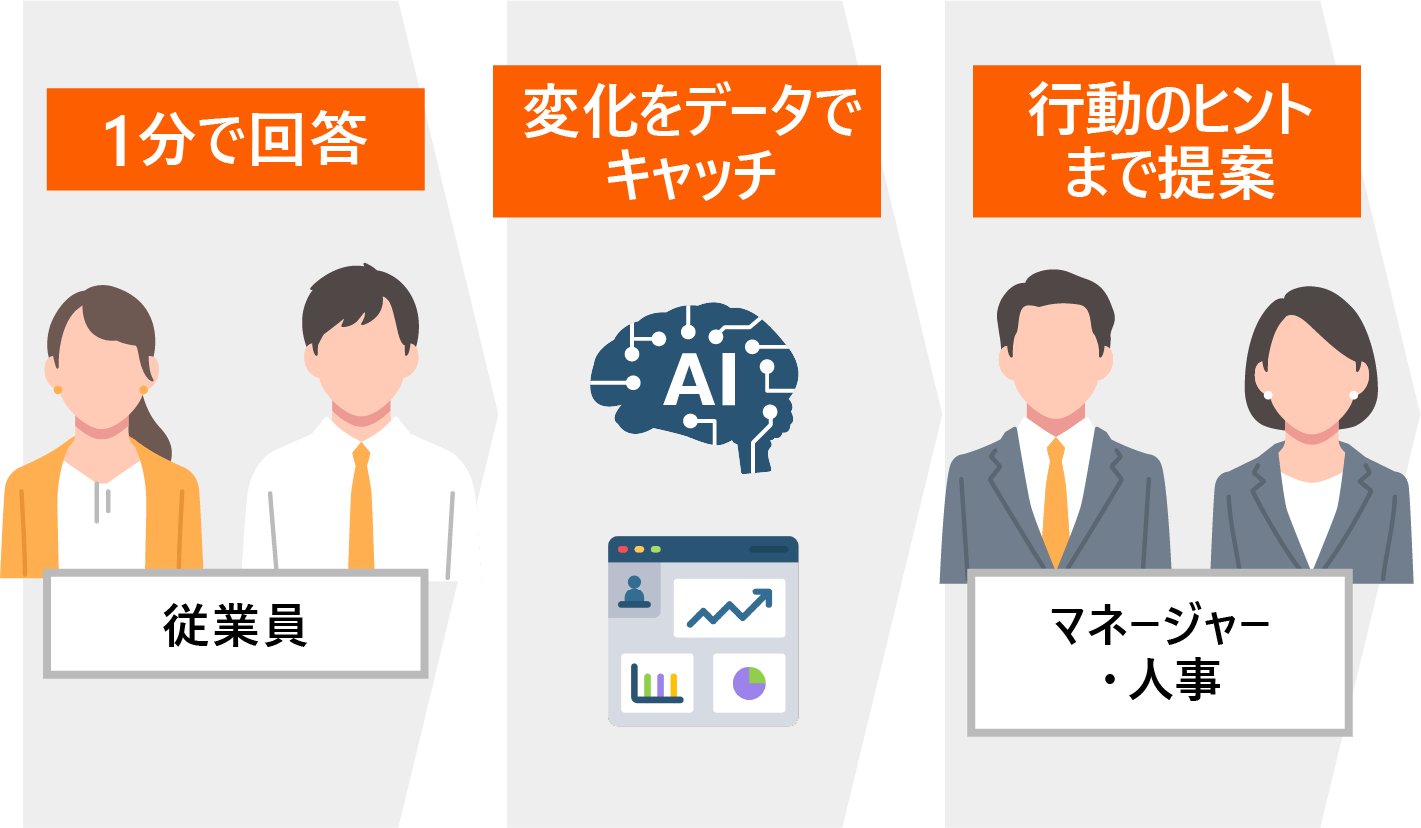

「ミツカリエンゲージメント」は、パルスサーベイの考え方とAI分析を組み合わせた、進化型のオンライン従業員サーベイです。

具体的には次のような特徴を持っています。

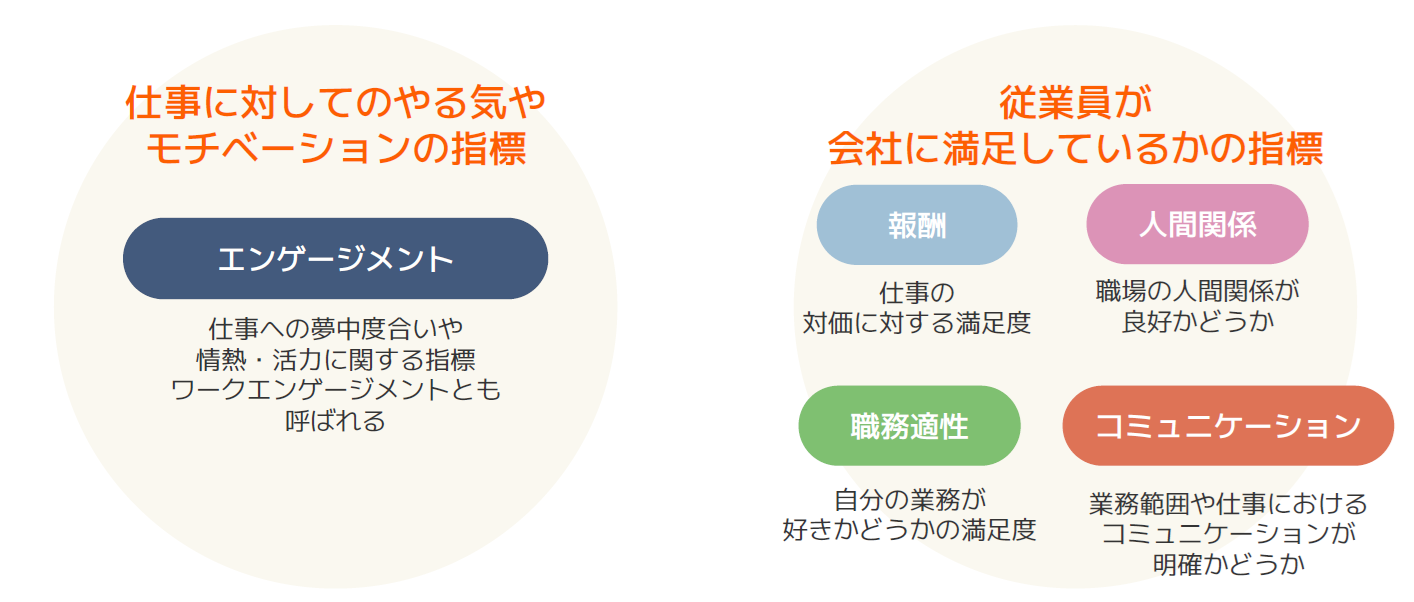

約1分で従業員の隠れた5つの感情を可視化

ミツカリのエンゲージメントサーベイは、質問項目7問約1分で計測可能です。

計測できる要素は「ワーク・エンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つです。

定期的に実施することで、前回とどのくらい感情に変化があったのかを比較できます。

「誰に声をかけるべきか」「どんな言葉が響くか」を可視化

集めたデータはAIと統計を用いて分析し、

- 今、孤立や不調の兆候があるメンバーは誰か

- どんな声かけ・言葉がその人に響きやすいか

を具体的に提示します。

ミツカリではエンゲージメントサーベイと併用できる性格適性検査で、サーベイ実施後の施策もサポートもします。

従業員に約10分の性格適性検査を受検いただくことで、従業員ひとりひとりの性格・価値観・コミュニケーションの取り方を可視化します。

特に活用されているのは、従業員の性格・価値観をもとに適切なコミュニケーションの取り方をアドバイスするシートです。

受検者一人ひとりのコミュニケーションの取り方をアドバイスしているので、どのように話しかければ悩みを引き出せるかを事前に考えることも可能です。

また、ミツカリではエンゲージメントサーベイ実施後の施策についても、担当者がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専任スタッフによる定着支援

ツールを導入しただけで終わらず、専任スタッフが伴走し、

- 結果の読み解き方

- 部署ごとの打ち手

- 定期振り返りや改善提案

などをサポート。ツールが“使われ続ける”状態を実現します。

適性検査との併用で相乗効果が得られる

私たちの毎日の気分やコンディションは、「天気」に例えられます。晴れの日もあれば、曇りや雨の日もあり、ときには思いもよらない嵐が訪れることもあります。

そんな変化する天気を無視して行動してしまえば、せっかくの計画も思うように進まないことがあります。

だからこそ必要なのが「地図」です。地図は土地の形や地勢を示し、どの方向に進むべきか、どのルートを選べばよいかという長期的な戦略を立てる助けになります。

そして、この地図にあたるのが、性格や特性を測る適性検査です。生涯を通じて大きく変わりにくいものだからこそ、自分自身の強みや特性を知り、将来の方向性を定めるための確かな指針になります。

しかし、地図だけでは不十分です。たとえ完璧な地図を持っていても、その日の天気を無視してしまえば、安全で効率のよいルート選びはできません。逆に天気の情報だけでは、どこへ向かうべきかという根本的な戦略を見失ってしまいます。

だからこそ、「天気(エンゲージメントサーベイ)」と「地図(適性検査)」を組み合わせることに大きな意味があります。天気が今日の行動判断を後押しし、地図が私たちの進むべき方向性を示してくれる。

この二つをそろえることで、「今日はどのルートを歩こうか」「今は進むときか、それとも待つときか」といった最適な意思決定が可能になります。

企業においても同じです。日々変化する社員の気持ちや意欲をエンゲージメントサーベイでつかみつつ、適性検査でそれぞれの特性や強みを理解する。

長期的な人材戦略と日々のマネジメント判断をつなぐことで、組織の可能性を最大限に引き出せるのです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております