従業員エンゲージメントとは?測定・改善・成功事例までわかる完全ガイド

組織の成長や離職防止の鍵は、従業員一人ひとりの「やる気」と「働きがい」にあります。しかし、働き方の多様化やリモートワークの普及により、従業員のモチベーションやエンゲージメントの状態は見えにくくなっています。その結果、離職率の上昇や生産性の低下といった課題に直面する企業も少なくありません。

本記事では、従業員エンゲージメントとは何かを基礎から解説し、測定方法や可視化のポイント、現場で使える具体施策、成功事例までを徹底的に紹介します。さらに、よくある課題とその克服方法や、今後のトレンドも解説することで、人事担当者や経営者がすぐに実践できる知見を提供します。

この記事を読むことで、組織の生産性向上・離職防止・人材定着を実現するための具体的なステップがわかり、従業員エンゲージメント施策をデータドリブンに進めるヒントが得られます。今すぐ組織改善の一歩を踏み出したい方に最適なガイドです。

目次

従業員エンゲージメントとは何か

従業員エンゲージメント(Employee Engagement)とは、従業員が自社や仕事に対してどれだけ高い愛着・貢献意欲・主体性を持っているかを示す概念です。単なる「従業員満足度」とは異なり、仕事に対するモチベーションや、組織の目標達成に向けた自発的な行動など、より深い心理的なつながりを指します。最近では、離職率低下・生産性向上・イノベーション創出など、さまざまな組織課題の解決に直結する指標として注目されています。

人事担当者の方にとって、従業員エンゲージメントは「企業文化の健全さ」や「人材定着度」を測るバロメーターともいえる存在です。従業員が「働かされている」感覚ではなく、「自分の意思で貢献したい」と思える職場環境をつくることが、エンゲージメント向上のカギとなります。

従業員エンゲージメントの主な構成要素

従業員エンゲージメントを理解するには、いくつかの基本的な構成要素に分けて考えるとわかりやすくなります。代表的な要素には次のようなものがあります。

- 仕事への意欲・やりがい(モチベーション)

- 自分の業務が組織や社会にどのように貢献しているかを理解し、達成感ややりがいを感じているかどうか

- 組織・上司への信頼感(心理的安全性)

- 自分の意見やアイデアを安心して発言できる環境、上司や同僚との信頼関係の有無

- キャリア成長の期待感(成長機会・評価)

- スキルアップやキャリア形成につながるチャンス、適切なフィードバックや評価制度が整っているか

- 組織の価値観・ビジョンへの共感(カルチャーフィット)

- 企業のミッション・ビジョン・バリューに共感し、自分の価値観と一致しているかどうか

- ワークライフバランス(働きやすさ)

- 働く環境・制度面が整っているか、柔軟な働き方が可能か

こうした要素が相互に作用することで、従業員エンゲージメントは高まります。逆に、どれかが欠けていると「エンゲージメント低下」や「離職リスク」に直結しやすくなります。

「満足度」と「エンゲージメント」の違いを理解する

関連ワードに「従業員満足度(ES)」がありますが、満足度=現状への満足感、エンゲージメント=自発的な貢献意欲と理解すると、人事施策の方向性が明確になります。

満足度が高くても「会社にただ在籍しているだけ」の状態では、組織の生産性向上にはつながりません。エンゲージメントは「組織の成果」に結びつく行動の原動力となるため、人事戦略においてより重視されるようになっています。

なぜ今、従業員エンゲージメントが重要か

近年、グローバル化・テクノロジーの進化・働き方の多様化など、企業を取り巻く環境はかつてないスピードで変化しています。こうした環境変化の中で、企業が持続的に成長していくためには「人材の定着」と「パフォーマンスの最大化」が欠かせません。

その中核となる概念が「従業員エンゲージメント」です。従業員が組織の目標に共感し、自ら主体的に貢献しようとする状態をつくることは、企業にとって競争優位性を生み出す最も重要な基盤となります。

人材の定着・離職防止につながる

少子高齢化や採用市場の激化により、有能な人材の確保が年々難しくなっています。従業員エンゲージメントが高い職場では、従業員が「この会社で働き続けたい」と感じる傾向が強く、離職率の低下につながります。

人事担当者にとって、エンゲージメント向上施策は「採用コストの削減」や「人材流出の抑止」に直結する戦略的取り組みです。

生産性・業績の向上をもたらす

多くの調査結果が示す通り、従業員エンゲージメントが高い組織は、低い組織に比べて業績・生産性・顧客満足度が高い傾向にあります。エンゲージメントの高い従業員は、単に与えられた仕事をこなすのではなく、自ら課題を見つけて改善したり、顧客への提案力を高めたりと、組織の成長を支える“自走する力”を発揮します。

結果的に、企業全体の収益性・ブランド価値の向上にもつながるのです。

リモートワーク・多様な働き方時代の課題に対応

コロナ禍を契機にリモートワークやハイブリッド勤務が広がり、従業員同士のコミュニケーション機会が減少しました。職場の一体感や帰属意識を維持することが難しくなり、エンゲージメントの低下が顕著になった企業も少なくありません。

このような背景から、「見えにくくなった従業員の声を把握し、適切に対応する仕組み」が人事部門に求められています。パルスサーベイやエンゲージメントサーベイを活用し、定期的に社員の意識やモチベーションを可視化することで、問題の早期発見・改善が可能になります。

企業ブランド・採用力の強化にも寄与

エンゲージメントの高い職場は、社内の雰囲気が良く、従業員が会社をポジティブに語る傾向があります。こうした従業員の発信が自然と企業の評判・採用ブランドを高め、優秀な人材の獲得につながります。

SNSや口コミサイトが当たり前となった現代では、従業員の声が企業イメージに直結します。従業員エンゲージメントを高めることは、社外への信頼形成にも大きな影響力を持っています。

従業員エンゲージメントの測定・可視化

従業員エンゲージメントは、「従業員がどれだけ組織に貢献したいと感じているか」「どの程度満足しているか」を示す重要な指標です。しかし、単なる感覚や雰囲気だけでは正確に把握できません。

特にリモートワークや多様な働き方が普及した現在、社員のモチベーションや心理状態は上司や同僚から見えにくくなっています。そこで、エンゲージメントの「測定」と「可視化」が、効果的な人事施策を打つうえで不可欠になります。

測定の基本:エンゲージメントサーベイの活用

エンゲージメントを測定する最も一般的な方法が「エンゲージメントサーベイ」です。これは定期的に従業員にアンケートを実施し、仕事への熱意・職場環境・上司や同僚との関係・成長機会など多面的な質問を通してエンゲージメントレベルを数値化するものです。

特に、近年注目されているのが「パルスサーベイ」と呼ばれる短期・高頻度アンケートです。従来の年1回の調査では把握しきれなかった、従業員の小さな変化や課題の兆候を早期に捉えることができます。

指標設定とスコア化

測定を行う際は、単なる満足度スコアだけでなく、「エンゲージメント指数(スコア)」や「推奨度(eNPS)」など複数の指標を組み合わせることが有効です。

たとえば「会社を友人に勧めたいか」「上司のサポートを感じているか」「今後も働き続けたいか」といった質問を設け、スコアを算出することで、組織全体・部門別・年代別など多角的に分析できます。こうすることで、強みと課題が可視化され、改善の優先順位が明確になります。

可視化で得られるメリット

サーベイ結果をグラフやダッシュボードで「見える化」することで、人事部門やマネージャーは一目で状況を把握でき、迅速な意思決定が可能になります。また、定量的なデータをもとに経営層や現場責任者に改善策を提案できるため、エンゲージメント施策が“感覚論”に終わらず、「データドリブンな人事戦略」へと進化します。

従業員自身も、自分の意見が組織改善に反映されていると感じることで、さらなるエンゲージメント向上につながります。

測定・可視化のポイント

- 定期的かつ継続的に実施する(一度きりでは効果が出にくい)

- 匿名性を確保し、正直な回答を得る

- 結果をフィードバックし、改善施策とセットで運用する

- 経営層・現場・人事が共通言語で理解できる指標にする

これらを踏まえることで、測定と可視化が単なる「調査」にとどまらず、組織の成長に直結する戦略ツールになります。

エンゲージメント向上のための具体的施策

定期的なコミュニケーションの強化

従業員エンゲージメントを高めるための第一歩は、「双方向のコミュニケーション」を活性化することです。例えば、定期的な1on1ミーティングや、チーム全体でのタウンホールミーティングを実施することで、従業員の意見や悩みを拾いやすくなり、上司との信頼関係が深まります。

特にリモートワーク下では、オンラインツールを活用した“雑談タイム”や“バーチャルランチ”など、非公式な接点を意識的に作ることが重要です。

公平で透明性の高い評価制度の整備

「自分の努力が正しく評価されている」と感じられることは、従業員エンゲージメントの根幹です。評価基準を明確にし、成果だけでなくプロセスや挑戦も評価する制度を構築することで、従業員の納得感が高まります。

評価結果をフィードバックする際は、一方的に伝えるのではなく、今後のキャリア形成やスキルアップにつながるアドバイスを組み込むと、モチベーション向上につながります。

キャリア開発・成長機会の提供

従業員が「この会社で成長できる」と感じることは、エンゲージメント向上に直結します。社内研修・eラーニング・ジョブローテーション・社外セミナー参加支援など、多様な学びの機会を整えることが効果的です。

特に若手社員や中堅社員に対しては、キャリアパスを可視化し、具体的なロールモデルを示すことが、将来への安心感と挑戦意欲を生み出します。

ワークライフバランスの改善

長時間労働や休暇取得のしづらさは、エンゲージメント低下の大きな要因です。フレックスタイム制や在宅勤務制度、時間単位有給など柔軟な働き方を導入することで、従業員が仕事とプライベートを両立しやすくなります。

また、福利厚生としてメンタルヘルス支援やカウンセリングサービスを提供することで、安心して働ける環境づくりが可能です。

社内コミュニティ・エンゲージメント施策の多様化

部署横断プロジェクト、社内サークル、ボランティア活動など、業務以外での交流機会をつくることも有効です。従業員同士の横のつながりが強くなると、組織への愛着が高まり、離職防止にもつながります。

最近では、社内SNSやエンゲージメントプラットフォームを活用し、表彰制度・バッジ制度・ポイント付与などで“感謝の可視化”を行う企業も増えています。

データに基づく改善サイクルの確立

施策を実施するだけでは不十分です。エンゲージメントサーベイやパルスサーベイを活用し、定期的に従業員の状態を測定・可視化し、効果を検証しましょう。

その結果をもとに、施策の優先順位を見直し、改善を繰り返すことで、データドリブンな人事戦略を実現できます。

従業員エンゲージメント向上の実践事例

「従業員エンゲージメントが大切だ」と頭では分かっていても、「実際にどんな施策を行えばいいのか分からない」という人事担当者は少なくありません。そこで役立つのが、他社の実践事例や成功事例です。具体的な取り組みを知ることで、自社に合った施策をイメージしやすくなります。

事例1:IT企業A社の「パルスサーベイ活用」

大手IT企業A社では、在宅勤務の長期化により従業員同士のつながりが希薄化し、エンゲージメント低下が課題となっていました。そこで、毎週3問程度のパルスサーベイを全社員に実施し、チームごとのモチベーションやストレス度を可視化。サーベイ結果はマネージャーにリアルタイムで共有し、週次の1on1や施策改善に活用しました。

その結果、半年後には従業員エンゲージメントスコアが20%向上し、離職率も大幅に低下しました。

事例2:製造業B社の「キャリア支援プログラム」

人材の定着が課題だった製造業B社では、若手社員が将来のキャリアに不安を感じていることが調査で判明しました。そこで、社内メンター制度やキャリア面談を導入し、個人の希望や強みを活かせるジョブローテーションを実施。さらに研修・資格取得支援も拡充しました。

結果、従業員から「会社に成長機会を与えてもらっている」というポジティブな声が増え、エンゲージメント指数が大きく改善。社内公募への応募数も増加しました。

事例3:サービス業C社の「社内コミュニティと表彰制度」

接客業中心のC社では、現場スタッフのモチベーション維持が難しく、離職率が高いという課題がありました。そこで、社内SNSを活用した感謝・称賛投稿制度を導入し、顧客からの好意的な声やスタッフ同士の感謝をリアルタイムに共有。月1回のオンライン表彰式も実施しました。

導入後、スタッフのエンゲージメントスコアが向上し、顧客満足度・リピート率も同時に改善しました。

実践事例から見える共通ポイント

上記のような事例にはいくつかの共通点があります。

- 測定(サーベイ)→可視化→改善のサイクルを確立している

- 従業員の声を拾い、施策に反映している

- マネージャー層が積極的に関与している

- コミュニケーション・キャリア・評価・働き方など複数施策を組み合わせている

人事担当者がこれらの共通点を意識することで、自社でも再現性の高い施策を立案・実行しやすくなります。

よくある課題とその克服方法

エンゲージメントサーベイやワークエンゲージメント施策を導入した企業からは、次のような「よくある課題」が挙げられます。

人事担当者にとっては、これらの課題を早期に把握し、適切な対応策を講じることが重要です。

回答率の低下・偏り

従業員がアンケートに回答しなくなったり、特定層だけが回答するケースがあります。

対策としては、調査の目的や活用方法を明確に伝える、回答しやすい設問数・UIにする、結果をフィードバックして「答えるメリット」を感じてもらうことが有効です。

結果を施策に落とし込めない

サーベイ結果を見ても「何から着手すればいいかわからない」という声は多くあります。

優先順位づけを行い、まず改善効果が高い領域から着手すること、現場マネジャーを巻き込み具体的な行動計画に落とし込むことがポイントです。

一過性で終わる・定着しない

最初だけ盛り上がっても、定期的な実施や改善が続かず形骸化するケースがあります。

年1回の大規模調査だけでなく、パルスサーベイなど短周期・小規模な調査を組み合わせ、継続的な改善サイクルを回すことで定着が進みます。

現場との温度差

本社主導で導入しても、現場管理職の理解・協力が得られないことがあります。

人事担当者は、現場にとってのメリット(離職防止・モチベーション向上など)を具体的に示し、導入前から関係者を巻き込むことが重要です。

こうした課題に共通するのは「調査だけで終わらせない」ことです。人事担当者がエンゲージメントサーベイを単なる測定ツールではなく、組織改善のための“対話のきっかけ”として位置づけることで、結果を活かした持続的な施策が可能になります。

今後の展望・トレンド

エンゲージメントサーベイやワークエンゲージメント施策は、今後さらに進化・多様化していくと予想されます。人事担当者が早めにトレンドを押さえることで、組織改善のスピードと質を高めることが可能です。

リアルタイム分析・パーソナライズの進展

従来の年1回・半年1回の調査から、週次・月次など短周期の「パルスサーベイ」へと移行が進んでいます。最新のツールでは、AIを活用してリアルタイムで従業員エンゲージメントの変化を可視化し、部門や個人に最適化した改善施策を提案する機能も登場しています。

心理的安全性・ウェルビーイングとの統合

単に仕事へのモチベーションや満足度を測るだけでなく、心理的安全性やメンタルヘルス、ウェルビーイング(働きがい・健康・幸福感)といった指標を包括的に扱う動きが広がっています。人事担当者は「従業員体験(EX)」全体を把握する視点が求められます。

従業員の声を活かす“対話型”アプローチ

アンケート調査に加え、従業員同士や管理職との1on1面談・ピアフィードバックなど、多面的なコミュニケーション施策が注目されています。データ分析だけに頼らず、現場の声を定性・定量両面から拾うことがトレンドになっています。

組織文化・経営戦略との連動

エンゲージメントサーベイは単発の人事施策ではなく、経営戦略や組織文化の形成と連動させる時代に入っています。採用・育成・評価・報酬など人材マネジメント全体と接続することで、データに基づいた人事戦略(データドリブンHR)が実現します。

こうしたトレンドを理解し、自社に合った形で導入・改善を続けることで、従業員エンゲージメントの向上はもちろん、離職防止・生産性向上・採用力強化といった多方面の効果が期待できます。人事担当者にとって、今後は“調査をする”だけでなく、“結果を活かし続ける仕組み”を構築することが鍵となります。

導入ステップと成功の鍵

ここまで「従業員エンゲージメントとは何か」「なぜ重要か」「測定・可視化」「向上施策」「実践事例」「課題の克服」「今後のトレンド」について整理してきました。最後に、人事担当者が実際にエンゲージメント向上に取り組む際の導入ステップと、成功の鍵をまとめます。

- 現状把握から始める

- まず、自社の従業員エンゲージメントの現状を正確に把握することがスタート地点です。パルスサーベイや従業員エンゲージメント調査ツールを活用し、部門ごとのスコアや傾向を可視化しましょう。測定がなければ改善の優先順位も立てられません。

- 目標設定と経営層のコミットメント

- 調査結果を基に「どの指標をどこまで改善するか」を明確に設定し、経営層から現場マネージャーまで一貫して取り組める体制を整えます。経営層の関与と発信があることで、現場も取り組みやすくなります。

- 小さな施策から検証・改善を回す

- 全社一斉に大きな施策を導入するよりも、まずはパイロット部門で「1on1面談の強化」「柔軟な働き方制度の見直し」など、身近で実行しやすい改善策から着手し、効果を測定・検証して横展開していくのが成功の近道です。

- データと対話の両輪で進める

- 数値データだけに頼らず、従業員の声をヒアリングする仕組み(オープンコメント、対話会、フォーカスグループなど)を併用することで、数字に現れない課題や改善アイデアも把握できます。これにより、施策が“やらされ感”ではなく“共創”として浸透します。

- 成果を定期的に共有・見える化する

- 改善結果やポジティブな事例を社内報や全体会議などで発信し、成功体験を可視化することが重要です。従業員に「取り組みがちゃんと反映されている」と実感してもらうことが、次のエンゲージメント向上につながります。

従業員エンゲージメント向上は短期間で完結するものではありません。調査→改善→再調査→改善のサイクルを回し、成功事例を積み重ねることが鍵です。さらに、心理的安全性・ウェルビーイング・人材育成などと合わせて包括的に取り組むことで、離職防止や生産性向上、採用力強化にも直結します。

「ミツカリエンゲージメント」の特徴とは?

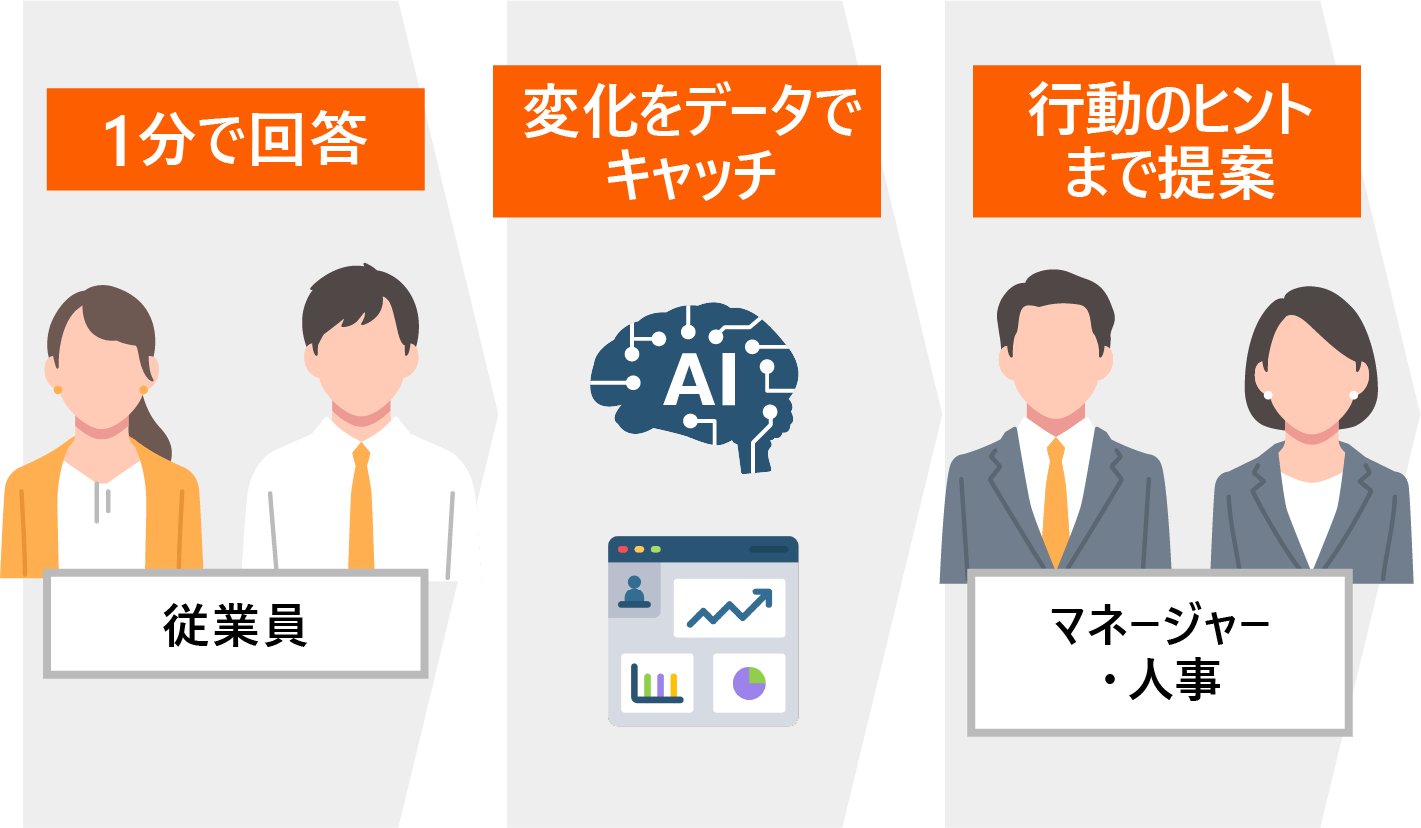

「ミツカリエンゲージメント」は、パルスサーベイの考え方とAI分析を組み合わせた、進化型のオンライン従業員サーベイです。

具体的には次のような特徴を持っています。

約1分で従業員の隠れた5つの感情を可視化

ミツカリのエンゲージメントサーベイは、質問項目7問約1分で計測可能です。

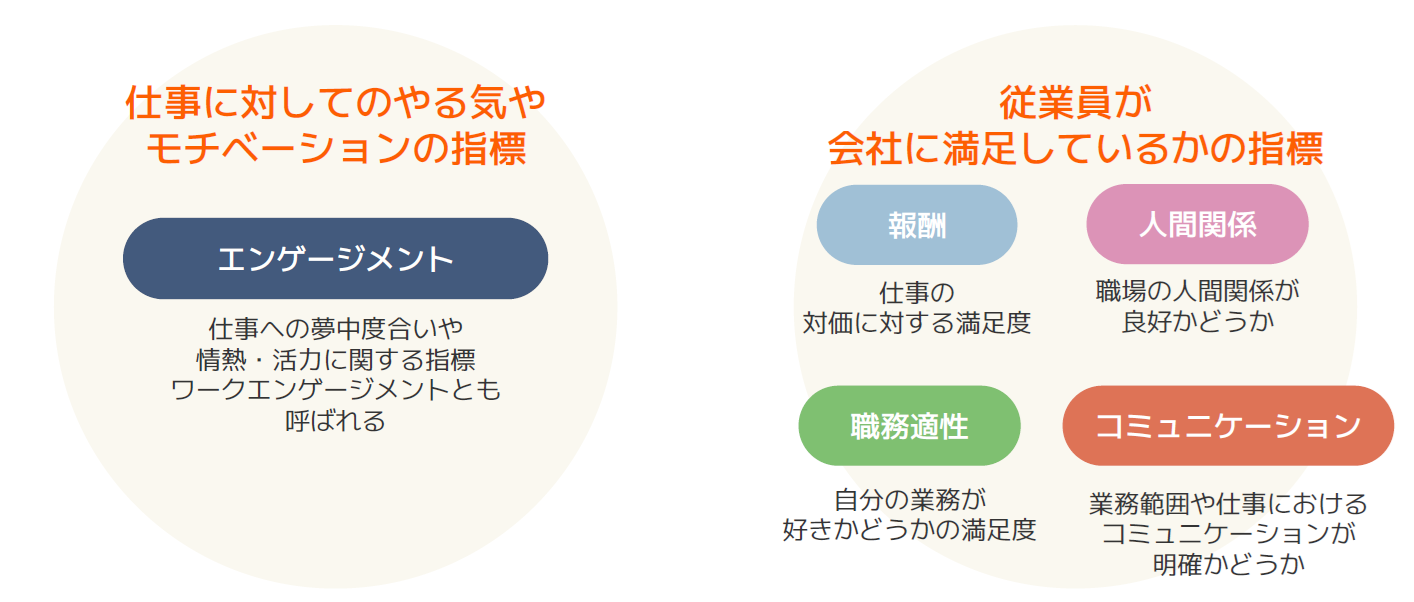

計測できる要素は「ワーク・エンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つです。

定期的に実施することで、前回とどのくらい感情に変化があったのかを比較できます。

「誰に声をかけるべきか」「どんな言葉が響くか」を可視化

集めたデータはAIと統計を用いて分析し、

- 今、孤立や不調の兆候があるメンバーは誰か

- どんな声かけ・言葉がその人に響きやすいか

を具体的に提示します。

ミツカリではエンゲージメントサーベイと併用できる性格適性検査で、サーベイ実施後の施策もサポートもします。

従業員に約10分の性格適性検査を受検いただくことで、従業員ひとりひとりの性格・価値観・コミュニケーションの取り方を可視化します。

特に活用されているのは、従業員の性格・価値観をもとに適切なコミュニケーションの取り方をアドバイスするシートです。

受検者一人ひとりのコミュニケーションの取り方をアドバイスしているので、どのように話しかければ悩みを引き出せるかを事前に考えることも可能です。

また、ミツカリではエンゲージメントサーベイ実施後の施策についても、担当者がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専任スタッフによる定着支援

ツールを導入しただけで終わらず、専任スタッフが伴走し、

- 結果の読み解き方

- 部署ごとの打ち手

- 定期振り返りや改善提案

などをサポート。ツールが“使われ続ける”状態を実現します。

適性検査との併用で相乗効果が得られる

私たちの毎日の気分やコンディションは、「天気」に例えられます。晴れの日もあれば、曇りや雨の日もあり、ときには思いもよらない嵐が訪れることもあります。

そんな変化する天気を無視して行動してしまえば、せっかくの計画も思うように進まないことがあります。

だからこそ必要なのが「地図」です。地図は土地の形や地勢を示し、どの方向に進むべきか、どのルートを選べばよいかという長期的な戦略を立てる助けになります。

そして、この地図にあたるのが、性格や特性を測る適性検査です。生涯を通じて大きく変わりにくいものだからこそ、自分自身の強みや特性を知り、将来の方向性を定めるための確かな指針になります。

しかし、地図だけでは不十分です。たとえ完璧な地図を持っていても、その日の天気を無視してしまえば、安全で効率のよいルート選びはできません。逆に天気の情報だけでは、どこへ向かうべきかという根本的な戦略を見失ってしまいます。

だからこそ、「天気(エンゲージメントサーベイ)」と「地図(適性検査)」を組み合わせることに大きな意味があります。天気が今日の行動判断を後押しし、地図が私たちの進むべき方向性を示してくれる。

この二つをそろえることで、「今日はどのルートを歩こうか」「今は進むときか、それとも待つときか」といった最適な意思決定が可能になります。

企業においても同じです。日々変化する社員の気持ちや意欲をエンゲージメントサーベイでつかみつつ、適性検査でそれぞれの特性や強みを理解する。

長期的な人材戦略と日々のマネジメント判断をつなぐことで、組織の可能性を最大限に引き出せるのです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております