社内コミュニケーションの改善で従業員満足度の向上!5つの対策も

従業員のやる気や定着率を高める「従業員満足度」や「職務満足度」は、企業経営において欠かせないテーマです。

「マズローの欲求五段階説」や「ハーズバーグの二要因理論」などを目にした・聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この分野は古くから学術研究が積み重ねられており、1969年時点で4,000以上の論文が発表されており、そこから50年以上が経過する中で従業員満足度調査の設計や分析手法は年々進化してきました。

これらの設計や分析手法を取りまとめると、多くの理論が4つの尺度にまとめられることがわかりました。

- 報酬

- 同僚・上司などの人間

- 業務の性質

- 組織的文脈

ミツカリが提供する「ミツカリエンゲージメント」でも、この4つの尺度を用いています。

- 報酬

- 仕事の対価に対する満足度

- 人間関係

- 職場の人間関係が良好かどうか

- 職務適性

- 自分の業務が好きかどうか

- コミュニケーション

- 業務範囲や仕事におけるコミュニケーションが明確か

今回は、従業員満足度調査におけるコミュニケーションに焦点を当てて解説します。

目次

従業員満足度調査における「コミュニケーション」とは?

「コミュニケーション」と聞くと、雑談や飲み会といったカジュアルな交流を思い浮かべる方も少なくありません。

しかし、従業員満足度の学術理論が示すコミュニケーションは、もっと本質的な部分を指しています。

それは単なる会話ではなく、組織の中で必要な情報がどれだけ正しく、そしてスムーズに伝わっているかを意味します。

例えば、こんな場面を想像してみてください。

従業員満足度調査が示すコミュニケーションは「情報の透明性」「双方向性」「信頼性」の3つが大きなキーワードになります。

特に重要なのは、上司からの情報発信やフィードバックです。上司が期待を明確に伝えることで、部下は「何を求められているのか」がわかり、安心して業務に取り組むことができます。

また、結果だけでなく、そこに至るまでの努力や工夫を認めて言葉にすることで、従業員は「自分の仕事が組織にとって意味のあるものだ」と実感できます。

逆に言えば、コミュニケーション不足は「せっかく頑張っても評価されない」「会社の方向性が見えない」という不満を生み、モチベーションの低下や離職につながりやすくなります。

人事担当者の方にとって、この「コミュニケーションの満足度」を把握することは非常に重要です。

なぜなら、給与や福利厚生の改善といったハードな施策よりも、日常的なコミュニケーションの質を高めることのほうが、従業員の満足度を左右するケースが多いからです。

業務の明確さが欠けることで生じる課題

従業員満足度調査の項目の一つに「自分のやるべき業務が明確になっているか」があります。

これは単なるタスクの理解度にとどまらず、職場のコミュニケーションの質を示す重要な指標です。

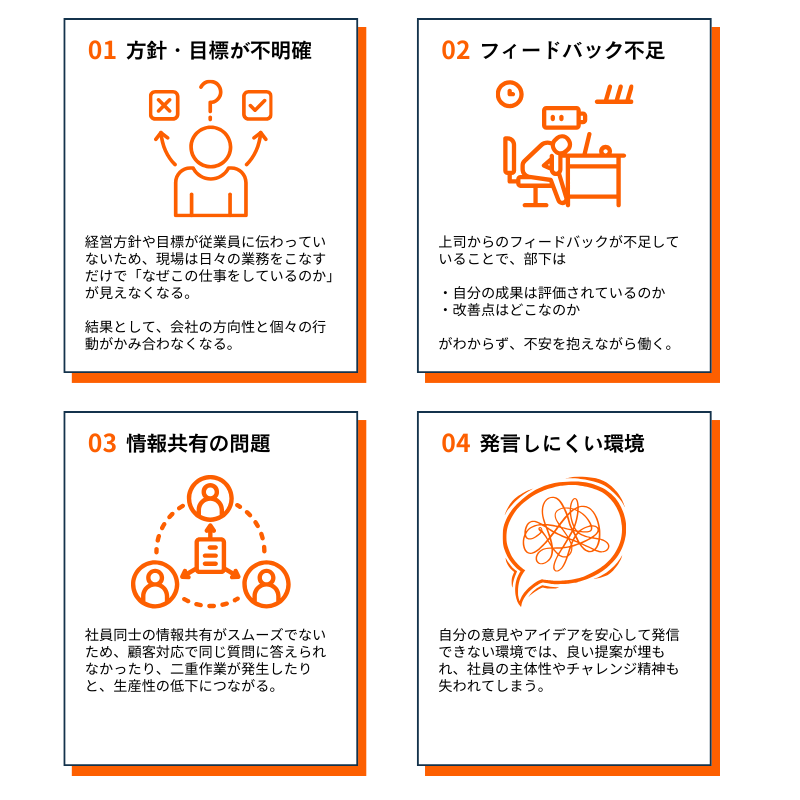

もし業務の方向性や役割分担が十分に共有されていないと、職場には次のような問題が生じてしまいます。

1. 業務効率の低下

指示があいまいだったり、業務のゴールが共有されていなかったりすると、従業員は同じ作業を繰り返したり、顧客対応で齟齬が生じたりします。

たとえば、複数の担当者が同じ案件に重複対応してしまい、顧客から「社内で連携が取れていない」と不信感を持たれることもあります。

こうした無駄は、従業員の労力だけでなく、企業の信頼にも直結する大きな損失です。

2. 信頼関係の崩壊

「上司から明確な指示がない」「自分の役割がよく分からない」という状況が続くと、従業員は不安や不信感を抱きやすくなります。

本来であれば互いにサポートし合える関係が、誤解や遠慮によってぎくしゃくし、孤立感が強まるのです。

特にリモートワークが増えている現在は、ちょっとした雑談や偶発的な情報交換の機会が減っているため、意識的なコミュニケーション設計をしないと関係性が壊れやすくなっています。

3. モチベーションの低下

努力の方向性が不明確だと、従業員は「何をすれば評価されるのか分からない」と感じます。

成果に対する適切なフィードバックが得られない環境では、「頑張っても無駄だ」と思うようになり、主体性が失われてしまいます。

やがて「与えられたことだけを淡々とこなす姿勢」に変わり、組織全体の活力低下につながります。

モチベーションの低下はすぐに数値で表れるものではありませんが、生産性やチームの雰囲気にじわじわと悪影響を与える点で、人事にとって非常に厄介な問題です。

4. 離職・定着率の悪化

給与や福利厚生が整っていても、日々の業務が不明確で混乱が続けば、従業員は安心して働き続けることができません。

実際の退職理由でも「指示があいまいでストレスを感じる」「役割が不透明で不公平感がある」といった声は少なくありません。

つまり、制度面の充実だけでは離職を防げず、業務の明確化を通じたコミュニケーション改善が欠かせないのです。

このように「自分のやるべき業務が明確になっていない」という状態は、業務効率の低下 → 信頼関係の崩壊 → モチベーションの低下 → 離職の増加という悪循環を生み出します。

従業員満足度調査を通じて「業務の明確さ」に関する不満を早期に可視化することで、人事担当者は的確な改善アクションを取ることができます。従業員満足度調査を活用すれば、不満の源泉を定量的に把握し、組織改善の出発点とすることが可能です。

社内のコミュニケーションを改善する具体策

企業はどのように「自分のやるべき業務を明確にする」ためのコミュニケーションを改善していけばよいのでしょうか。

ここでは、人事担当者が取り組みやすいアプローチを紹介します。

1. サーベイによる現状把握

最初のステップは、従業員が「自分の役割や業務範囲をどの程度理解できているか」を把握することです。

感覚的に「業務があいまいだ」と思っていても、どの部署・どの階層で不明確さが強いのかは可視化しなければ分かりません。

学術理論に基づいた満足度調査を行えば、「業務の明確さ」に関する従業員の満足度を数値で把握できます。

部門ごと・役職ごとに分析することで、「営業部は顧客対応の役割が不透明」「若手社員は評価基準の不明確さに不満を持っている」といった具体的な課題を特定できます。

大切なのは、結果を集計して終わりにせず、経営層と人事が一緒に改善策を議論し、優先順位を決めることです。

2. 上司と部下の1on1で役割認識をすり合わせる

定期的な1on1は、業務の進捗確認だけでなく「役割や期待のすり合わせ」に活用することが重要です。

例えば「あなたの仕事のゴールは何だと思う?」「上司としてはこう期待している」といった対話を通じて、認識のずれを修正することができます。また、従業員のキャリア志向や希望を聞き取り、今後の役割設定に反映することも可能です。

こうした対話が積み重なることで、従業員は「自分に求められていることが明確だ」と実感し、安心感と主体性が高まります。

3. フィードバックの質を高める

業務の明確さを維持するには、成果に対するフィードバックが不可欠です。

指示があいまいなまま結果だけを評価すると、従業員は「どこを改善すべきか分からない」と感じ、混乱や不満が残ります。

そこで、結果だけでなくプロセスを具体的に振り返り、改善点や次回の期待を明示することが重要です。

- 「資料作成のスピードは良かった。次は根拠をもう少し明示できるとさらに良くなる」

- 「顧客対応の工夫は評価している。次回はチームに展開してほしい」

こうしたフィードバックがあるだけで、従業員は「自分のやるべきことが明確だ」と感じやすくなります。

4. 情報共有の仕組みを整備

「誰にどの業務を任せるか」が共有されていないと、役割があいまいになり、同じ仕事を複数人が行うなどの混乱が生じます。

これを防ぐには、情報を誰でも確認できる仕組みを整備することが有効です。

- プロジェクト管理ツールで担当業務を可視化する

- 社内ナレッジベースに役割分担や業務手順を明文化する

- 定例会議で役割分担を再確認する

こうした仕組みが整うことで、従業員は「自分の業務範囲」を理解しやすくなり、安心して取り組めます。

5. 組織文化としての定着

一時的な仕組みづくりだけでなく、日常的に「業務を明確にする姿勢」を文化として根付かせることが必要です。

例えば、会議で新しいタスクが発生した際には「誰が担当するか」を必ず決める、上司が日頃から「期待している役割」を口にする、といった行動を積み重ねることが効果的です。

また、人事として「役割を明確化した工夫」を評価・表彰する仕掛けを設けることで、組織全体に業務の明確化を重視する雰囲気を広げることができます。

従業員満足度調査を活用して業務の明確さを高めることは、単なる情報伝達にとどまらず、従業員の安心感・エンゲージメント・定着率を向上させるカギとなります。

人事担当者は「現状把握 → 役割のすり合わせ → フィードバック改善 → 仕組み化 → 文化定着」という流れを意識することで、段階的かつ効果的に改善を進められます。

>>【関連記事】社内コミュニケーション活性化の成功事例4選!10の施策も解説

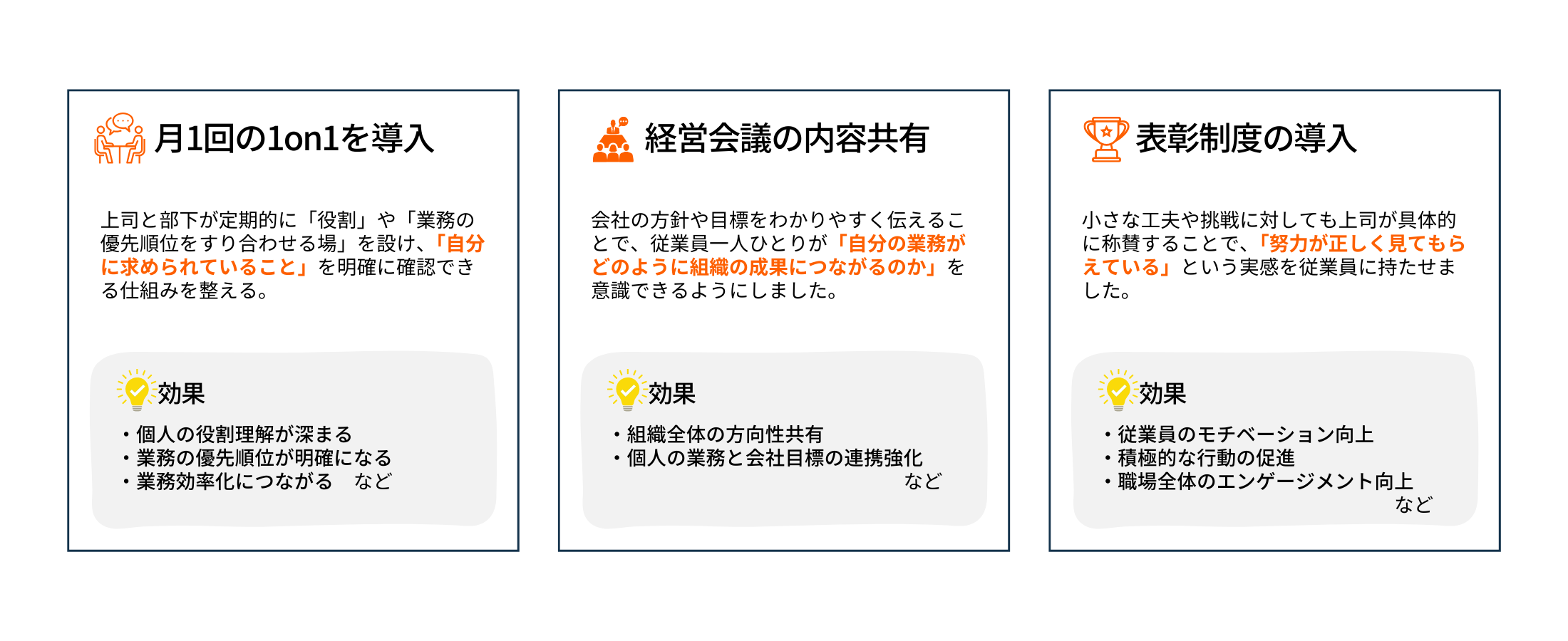

【事例】従業員満足度調査を活用したコミュニケーション改善

ある従業員300名規模の中堅企業では、ここ数年「若手社員の離職率が高い」という課題を抱えていました。

人事部がヒアリングを行っても「なんとなく辞めたい」「会社の方針が見えない」といった抽象的な不満が多く、具体的な原因をつかむことができませんでした。

そこで導入したのが従業員満足度調査です。

調査の結果、浮かび上がったのは「役割や期待が不明確である」「自分の業務が会社の目標にどうつながるのか分からない」という不満でした。

従業員は「上司からの指示があいまい」「自分の努力がどう評価されるのか不透明」と感じていたのです。

人事部はこの結果をもとに、以下の3つの施策を実行しました。

これらの取り組みにより、半年後にはサーベイで測定した「業務の明確さ」に関する満足度が大幅に改善。さらに若手社員の離職率も前年より20%低下する成果につながりました。

この事例が示すように、従業員満足度調査を活用して「業務の明確さ」を数値化すれば、抽象的な不満を具体的な改善策につなげることができます。

人事担当者にとっても、感覚ではなくデータに基づいて組織を改善できることは大きな安心材料となるでしょう。

>>【関連ページ】"ミツカリエンゲージメント"を活用してコミュニケーション課題を解決した企業の導入事例を見る

あなたは自分の役割や業務内容を十分に理解していますか?

「コミュニケーション」は、給与や福利厚生といった待遇面以上に、従業員が安心して働き、日々の仕事にやりがいを感じられるかどうかに直結する重要なポイントです。

さらに、業務の明確化は生産性やチームワーク、従業員のモチベーションや定着率を支える基盤ともいえます。

逆に言えば、役割や期待が不明確なままでは、従業員が迷いや不安を抱え、組織に大きなリスクをもたらします。

指示が曖昧で業務効率が落ちる、目標が不透明で成果の意味が分からない、評価基準が見えずモチベーションが下がる──こうした小さな不満の積み重ねが、離職や休職につながることも珍しくありません。

こうした課題に対して有効なのが、従業員満足度調査を用いた定量的な把握です。従業員が「自分の役割が明確に理解できているか」「上司からの期待や指示が具体的に伝わっているか」といった点を可視化することで、感覚ではなくデータに基づいた改善策を講じられるようになります。

改善の取り組みは大掛かりである必要はありません。

- 1on1ミーティングを定期的に実施し、業務の優先順位や期待をすり合わせる場をつく

- フィードバックの仕組み化によって、成果や課題をタイムリーに伝える

- 目標や経営方針を全社に共有し、個々の業務と会社の方向性をつなげる

こうした一つひとつの取り組みが、従業員満足度の改善につながり、結果として生産性の向上・離職防止・企業業績の向上といった成果に直結していきます。

業務や役割の明確化は、すぐに大きな成果が見えるものではないかもしれません。

しかし、日々の小さな積み重ねが組織の文化を変え、従業員一人ひとりの働きがいを育みます。JSS理論を参考に、自社の現状をまずは「見える化」することから始めてみてはいかがでしょうか。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております