【人事必見】おすすめの適性検査サービス9選を徹底比較

最近では、採用や配置、マネジメントの精度を高めるために、多くの企業が適性検査を導入しています。

しかし、世の中にはさまざまな適性検査サービスがあり、「どれを選べば良いのか」「自社に合うのはどれなのか」と迷う人事担当者や経営者は多いのではないでしょうか。

本記事では、人事担当者や経営者が検討しやすいように、大手企業から中小・ベンチャー企業など多くの企業に導入されている適性検査9社を一覧で比較し、それぞれの特徴などをHRTechツールを提供して採用・配置・マネジメントの課題を解決してきた『ミツカリ』が解説します。

「自社にとって最適な適性検査を見つけたい」と考えている方の参考になれば幸いです。

目次

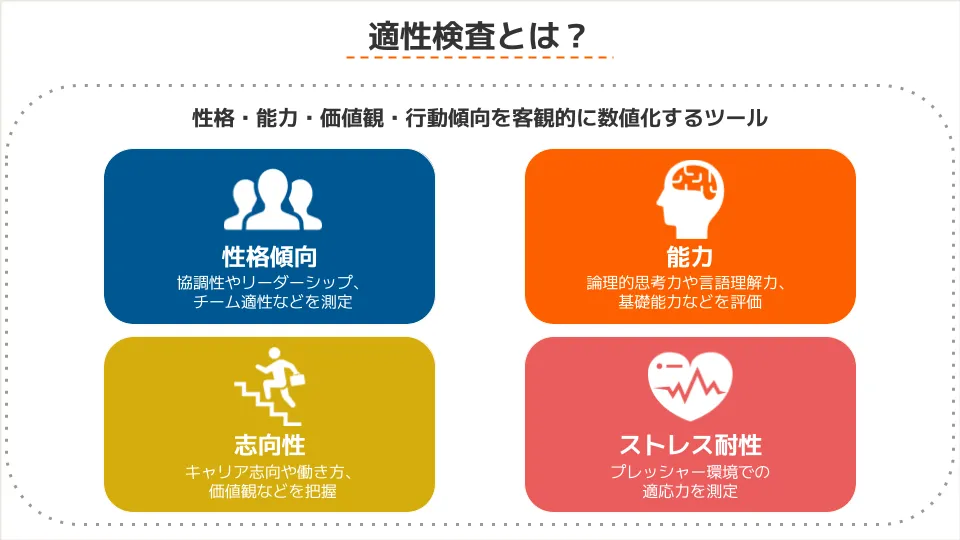

適性検査とは?基本の理解

適性検査とは、候補者や社員の性格・能力・価値観・行動傾向などを数値化し、採用や人材活用の判断に役立てる診断ツールです。

面接や履歴書だけでは見えにくい「その人らしさ」や「実際に職場で発揮される行動特性」を客観的に把握できる点が大きな特徴です。

適性検査でわかること

性格傾向

協調性が高い人はチームで力を発揮しやすく、逆に低い人は専門性が重視される仕事や批判的思考が重要視される経営企画やリスク管理系の業務に向いている可能性があります。

またリーダーシップが強い人は管理職候補として将来的に活躍できる可能性があります。逆に慎重さや忍耐力の低さが見える場合、業務の種類や配置を考える上でのヒントになります。

能力

論理的思考力、数的処理能力、言語理解力といった基礎能力を測定できます。

たとえば、企画職では論理的思考力、営業職では言語理解力が活かされやすく、職務適性を判断する材料になります。

志向性

キャリアアップを強く望む人か、安定志向で長期的に同じ部署で働きたい人かなど、本人の価値観や働き方の志向を把握できます。

チーム志向が強い人は協働的な部署で力を発揮し、個人志向が強い人は専門性を磨くポジションに向いています。

ストレス耐性

プレッシャーの強い環境で粘り強く取り組めるかどうかを予測できます。繁忙期やクレーム対応の多い業務に適応できるかを見極めるポイントになります。

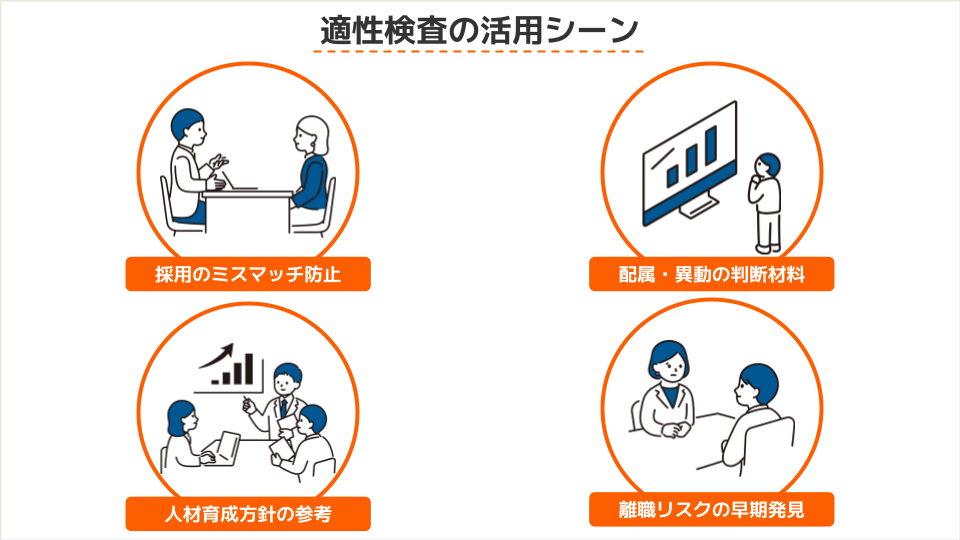

適性検査の活用シーン

採用(新卒・中途)のミスマッチ防止

「面接では好印象だったが、入社後に組織に馴染めず短期離職してしまった」という失敗を減らせます。

選考段階で価値観や性格を把握し、企業文化に合う人材を採用することが可能です。

配属や異動の判断材料

「この人は数字に強いから分析部門に」「この人は協調性が高いからチームワーク重視の部署に」といった、科学的根拠に基づいた配属が可能になります。

マネジメントや育成方針の参考

部下ごとの性格特性を理解すれば、指導の仕方やモチベーション管理の工夫ができます。

たとえば「挑戦志向が強いタイプには裁量を与える」「慎重なタイプには手順を丁寧に伝える」など、タイプに合わせたマネジメントが可能です。

離職リスクの早期発見

「自分の適性に合わない仕事をしている」「価値観が組織とズレている」といった兆候は、早期離職の原因になります。

適性検査でそのサインを把握し、配置換えやフォロー面談に活かすことで、退職を未然に防ぐことができます。

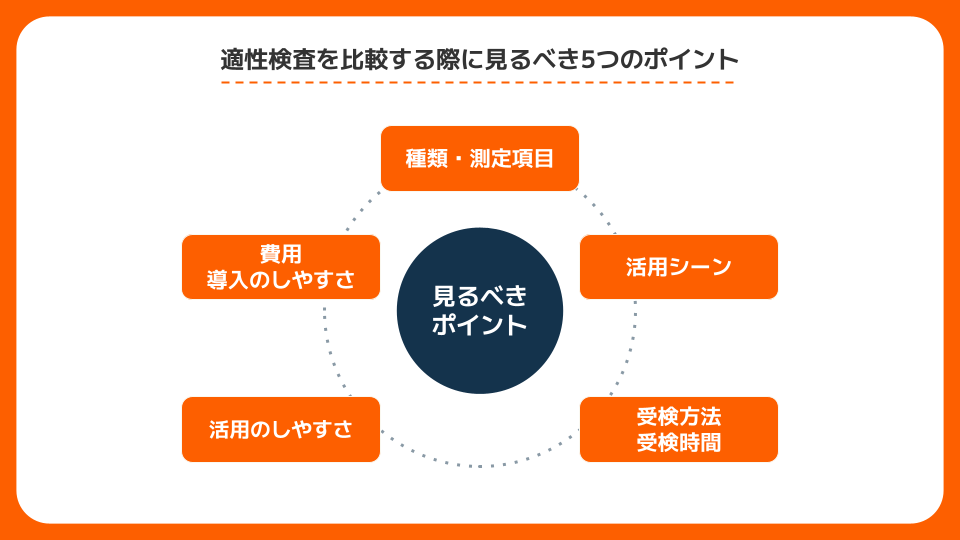

適性検査サービスを比較する際に見るべき5つのポイント

適性検査とは、候補者や社員の性格や能力、価値観、行動傾向などを数値化し、採用や人材マネジメントに役立てる診断ツールです。

例えば、協調性やリーダーシップ、忍耐力といった性格面に加え、論理的思考力や数的処理能力、言語理解力といった能力面も測定できます。

また、キャリア志向やチーム志向・個人志向といった働き方の志向性や、プレッシャーのかかる状況下でのパフォーマンス、ストレス耐性も明らかにすることが可能です。

こうした多面的なデータを得られることにより、人事担当者は採用や人材配置の判断をより客観的に行えるようになります。

では、適性検査を選ぶうえで、どこを比較ポイントとすれば良いのかを5つ解説します。

種類・測定できる項目

「能力検査」か「性格検査」、それとも両方を計測するのかで、選択する適性検査が絞られます。

例えば、言語理解力や論理的思考力などを重視する場合は「能力検査(学力検査)」、協調性やストレス耐性など個人の特性を重視する場合は「性格検査」、両方を網羅する場合は「総合型」といった違いがあります。

自社の目的に応じて、種類や測定できる項目を選びましょう。

活用できるシーン

「新卒・中途採用」「配属・異動」「マネジメント・人材育成」など、どの場面を想定して設計されている適性検査かも確認しましょう。

導入するサービスによっては「採用特化型」「組織開発型」「能力重視型」など特徴が異なるため、得意とする活用フェーズが違います。

受検方法・受検時間

「Web受検」または「ペーパー式」の受検方法はもちろん、受検時間は数十分か1時間かを確認することも重要です。

短時間で終わる適性検査もあれば、能力検査のように精密な学力テストもあります。

受検負担が大きいと選考辞退率も上がる可能性があるため、採用候補者や従業員(従業員に性格検査を受検させる場合)の影響も含めて比較しましょう。

レポートの見やすさ・活用しやすさ

専門的な内容で人事だけが理解できるのか、マネジメントにも活用する場合はマネージャーも直感的に活用できるのかを確認する必要があります。

数値やグラフを用いて直感的に理解できるタイプから、行動の特徴などを文章化しているタイプまでと様々な適性検査があります。

結果レポートの項目が多くても、分析に時間をする場合や適切に活用できない場合は形骸化するリスクもあるため、レポートや管理画面を見て活用できそうかをしっかりと確認しましょう。

費用・導入のしやすさ

初期費用、従量課金型、定額制など、料金体系も適性検査によって異なります。

安価でも活用シーンが限定的な適性検査もあれば、やや高額でも多目的に活用できる適性検査もあります。

予算内で導入できるかはもちろんですが、採用規模や利用頻度、目的などを踏まえて、無理なく導入できそうか、費用対効果は良いかを確認することが大切です。

おすすめ適性検査サービス9社一覧・比較表

ミツカリ適性検査(株式会社ミツカリ)

「ミツカリ適性検査」は、採用から配属・マネジメントまで幅広い人事業務を支援するオンライン適性検査です。

【特徴】

- 性格・価値観を科学的に可視化できる

- 「採用候補者×社風」「採用候補者×社員」などと相性を数値化できる

- 採用戦略だけでなく、配属の最適化やマネジメントにおけるコミュニケーション改善などの機能あり

- AIにデータ分析・人事戦略の相談が可能

既存社員との相性やチームバランスを分析できるため、「採用して終わり」ではなく「採用後も活かす」検査として多くの企業に支持されています。

さらに、従業員数に応じた柔軟な料金プランを採用しており、スタートアップから大手企業まで幅広く導入可能です。

人材定着・組織活性化まで見据えた検査を求める企業に最適な選択肢といえるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://mitsucari.com |

| 種類 | 性格検査 |

| 活用シーン | 採用 配置・配属 マネジメント・人事育成 離職防止 |

| 受検方法 | Web受検(PC・スマホ・タブレット可) |

| 受検時間 | 10分 |

SPI(株式会社リクルートマネジメントソリューションズ)

【出典元】SPI公式サイト

SPIは、日本の採用シーンで最も広く利用されている適性検査のひとつで、長年にわたり多くの企業の採用活動を支えてきました。

【特徴】

- 性格特性や行動特性、基礎的な能力(言語・非言語)の測定から応募者の「仕事への適性」を多角的に把握できる

- 学歴や面接だけでは見抜けない応募者の素質を補足し、入社後の活躍可能性を見極められる(特に新卒採用)

- 業界や職種問わず多くの企業で活用されている

近年ではWeb受検やテストセンター方式など、受検形態の柔軟性も整備され、応募者にとっても受検しやすい環境が整っています。

そのため、企業側もスムーズに大量の応募者を効率よく選考することが可能です。

一方で、SPIは非常に広く普及している検査であるため、学生の多くが事前対策を行っているケースも少なくありません。

そのため、SPIを「万能の選考ツール」として捉えるのではなく、面接や他の適性検査と組み合わせ、総合的な判断を下すことが重要です。

総じてSPIは、「一定の基準で多くの応募者を公平に比較したい」「基礎能力や性格特性を幅広く押さえておきたい」といったニーズを持つ企業に最適な適性検査と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://www.spi.recruit.co.jp/ |

| 種類 | 能力検査・性格検査 |

| 活用シーン | 採用 配置 従業員の自己理解など |

| 受検方法 | Web受検 マークシート(会場で受検) |

| 受検時間 | 65分~105分 ※実施方法・テストの種類により異なる |

CAB・GAB(日本エス・エイチ・エル株式会社)

【出典元】CAB公式サイト

CAB(Computer Aptitude Battery)はSEやプログラマーといったITエンジニア職向け、GAB(General Aptitude Battery)は総合職や企画職向けに設計された適性検査です。

【特徴】

- 「論理的思考力」「空間把握力」「計算処理能力」といった業務に直結する能力を可視化できる(CAB、GABともに)

- 特にCABはエンジニア採用において「プログラミング適性を見極めたい」という企業から高い支持を得ている

他の一般的な検査と比べて、業務に直結する能力の測定に強みがある一方、性格や価値観に関する測定は限定的です。

そのため、CAB・GABを利用する企業では、採用後の配属やマネジメントフェーズにおいて、別の適性検査を組み合わせるケースが増えています。

「専門職採用における基礎能力確認」に最適化された検査である点を理解しておくとよいでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | CAB:https://www.shl.co.jp/service/assessment/cab/ GAB:https://www.shl.co.jp/service/assessment/gab/ |

| 種類 | 能力検査・性格検査 |

| 活用シーン | 採用 配置 マネジメント |

| 受検方法 | Web 紙 テストセンター方式 |

| 受検時間 | CAB:72~95分 GAB:80分~90分 |

玉手箱(日本エス・エイチ・エル株式会社)

【出典元】玉手箱公式サイト

「玉手箱」は、多くの大手企業が採用選考の場面で導入している適性検査で、特に新卒採用市場では知名度が高いサービスです。

【特徴】

- 言語・非言語・英語などの能力検査に加え、性格特性や行動傾向を測定する診断を組み合わせることが可能

- 受検者の適性を総合的に把握できる

オンラインで受検可能なため、学生にとっても受験のしやすさが特徴であり、企業側としても大規模な応募者に効率的に対応できるメリットがあります。

「玉手箱」は候補者の論理的思考力や基礎学力を測るだけでなく、協調性やリーダーシップといった性格的な側面も含めて多面的に把握できることから、単なる足切りのツールに留まらず、選考過程全体の質を高めるサポートとなります。

特に「ポテンシャル人材を見極めたい」「入社後の定着・活躍可能性を判断したい」といった課題を抱える人事担当者にとって、選考基準を明確化し、採用ミスマッチを防ぐ有効な手段となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://www.shl.co.jp/service/assessment/tamatebako3/ |

| 種類 | 能力検査・性格検査 |

| 活用シーン | 採用 配置 マネジメント |

| 受検方法 | Web |

| 受検時間 | 49分 |

CUBIC(株式会社CUBIC)

【出典元】CUBIC公式サイト

CUBICは、株式会社CUBICが提供する適性検査で、多くの企業で採用選考から人材配置、組織診断まで幅広く活用されています。

【特徴】

- 個人特性だけでなく「組織全体の傾向」まで可視化できる

- 受検者一人ひとりの性格特性や行動傾向を測定できる

- 部署やチーム単位での分析も可能

- 結果を採用後の配属やマネジメントに活かせる

受検形式は選択式で、受験者にとっての心理的負担も比較的少ないことから、導入企業が多いことも特徴の一つです。

特に「採用時の適性確認」と「組織の現状把握」を同時に行いたい企業にとっては、実用性の高い適性検査といえるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://cubic-co.jp/ |

| 種類 | 能力検査・性格検査 |

| 活用シーン | 採用 配置 マネジメント 組織改革 |

| 受検方法 | Web 紙 |

| 受検時間 | 20分 |

Compass(株式会社イング)

【出典元】Compass公式サイト

Compassは、株式会社イングが提供する適性検査サービスで、人物特性の可視化とコンサルティングによる分析に強みを持っています。

【特徴】

- 受検者の性格や行動特性を測定し、個人の強みやリスク傾向を明らかにできる

- 採用担当者が「本当に知りたいこと」を可視化できる

- 中小企業や大企業など企業規模問わず導入されている

Compassは受検から結果確認までのフローがシンプルで、導入や運用に手間がかかりにくい点も魅力です。

「採用だけでなく、その後の人材活用まで見据えたい」という企業にとって、有力な選択肢のひとつといえます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://ing-c.co.jp/ |

| 種類 | 能力検査・性格検査 |

| 活用シーン | 主に採用 |

| 受検方法 | Web 紙 |

| 受検時間 | 20分 |

アッテル適性検査(株式会社アッテル)

【出典元】アッテル公式サイト

アッテルは、科学的データに基づいて「活躍する人材像」を可視化できる点が大きな特徴のAI適性検査です。

【特徴】

- 採用候補者の適性だけでなく、入社後に活躍する可能性を測定可能

- 「採用時のミスマッチ防止」だけでなく「配属・育成の最適化」にも活用できる

- AI適性診断による定量化が可能

さらに、既存社員のデータをもとに、自社にとって理想的な人材の共通項を分析することが可能で、採用要件定義の精度向上にもつながります。

人材の「採用から活躍まで」を一気通貫で支援する適性検査として注目されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://attelu.jp/assessment |

| 種類 | 能力検査・性格検査 |

| 活用シーン | 採用 配置 マネジメント 人材育成 |

| 受検方法 | Web |

| 受検時間 | 15分(性格検査・学力検査ともに) |

ミキワメ適性検査(株式会社リーディングマーク)

【出典元】ミキワメ公式サイト

ミキワメは、エントリー段階から学生の価値観や思考傾向を把握できる適性検査です。

【特徴】

- 性格や志向性に加えて「活躍者人材の判別」を重視

- 自社の入社後可能性が高い人材を見極めやすい

- 採用から定着まで一貫して活用できる

直感的で分かりやすい診断結果レポートは、採用担当者だけでなく現場の面接官にも活用しやすく、候補者との対話を深める材料として役立ちます。

新卒採用に強みを持つサービスですが、中途採用にも応用可能で、幅広い企業で導入が進んでいます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://mikiwame.com/aptitude-test.html |

| 種類 | 能力検査・性格検査 |

| 活用シーン | 採用 配置 組織分析 |

| 受検方法 | Web |

| 受検時間 | 性格検査:10分 能力検査:20分 |

適性検査テキカク(株式会社ラフール)

【出典元】テキカク公式サイト

ラフールが提供する「テキカク」は、「人と組織の相性」を可視化するサービスです。

【特徴】

- 組織文化や職場環境とのマッチングを重視

- 採用時の「定着」や「早期離職防止」に強みを発揮する

- 企業が求める人物像やチームの特徴を数値化しフィット度を提示

「能力は高いがカルチャーフィットせず早期退職してしまう」といった採用のミスマッチを防ぐことができます。

「採用後の活躍や定着までを視野に入れたい」「組織との相性を重視した採用を行いたい」と考える企業にとって、テキカクは有力な選択肢の一つとなるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 公式サイト | https://tekikaku.lafool.jp/ |

| 種類 | 性格検査 |

| 活用シーン | 採用 配置 |

| 受検方法 | Web |

| 受検時間 | 10分~15分 |

適性検査を導入するメリットと注意点

適性検査を導入するメリット

採用の精度が高まる

面接では候補者が準備した回答や一時的な印象に左右されがちです。

適性検査を導入すれば、論理的思考力や協調性、ストレス耐性といった面接では測りづらい側面を客観的に可視化できます。

たとえば「面接で活発に見えたが、実はチームで協働するのが苦手」といったギャップを早めに察知でき、採用の失敗を減らせます。

配属や人員配置の判断がしやすくなる

新入社員を「どの部署に配属すれば活躍できるか」、異動対象者を「どのチームに加えれば成果が出やすいか」といった判断は、上司や人事担当者にとって常に悩ましいテーマです。

適性検査は、社員の性格や志向性を基に配置の妥当性を裏付けるデータを提供してくれます。結果的に、本人の力を発揮しやすく、組織全体のパフォーマンス向上にもつながります。

定着率の改善につながる

入社後に「思っていた仕事と違った」「自分の強みを活かせない」と感じてしまうことが、早期離職の大きな原因です。

適性検査で社員の特性を把握しておけば、上司は「本人がやりがいを感じやすい業務」を意識的にアサインできます。

結果としてモチベーションの維持や離職防止に効果を発揮します。

マネジメントのしやすさが向上する

部下の性格タイプを理解すれば、効果的な指導が可能です。

たとえば「自発的に動きたいタイプには目標だけ伝える」「細部まで確認したいタイプには手順を具体的に伝える」など、一人ひとりに合わせたマネジメントができます。

上司と部下のコミュニケーションが円滑になり、組織全体の働きやすさも向上します。

適性検査を導入する際の注意点

テスト結果に依存しすぎない

適性検査はあくまで判断材料のひとつです。

「スコアが低いから不採用」といった使い方をすると、潜在的に優秀な人材を取り逃がすリスクがあります。面接や職務経歴と併用し、総合的に判断することが大切です。

サービスごとに特徴が異なる

診断範囲(性格中心か能力中心か)、料金体系(従量課金か定額か)、結果レポートの見やすさなどはサービスによって大きく異なります。

自社の目的に合わないツールを導入すると、活用しきれずにコストだけがかかる事態になりかねません。

運用コスト・受検負担を考慮する

適性検査は受検者にも時間的な負担があります。長すぎるテストは候補者の不満につながることもあります。

企業側も「結果を分析し、人事判断に活かす」というプロセスにリソースが必要です。

導入前に、運用にどれだけの時間や人員を割けるかを見極めることが重要です。

適性検査導入の成功事例・失敗事例

適性検査は、多くの企業で採用や人材活用の場面に活かされていますが、その効果は導入の仕方次第で大きく変わります。

ここでは、実際の企業で見られる成功事例と失敗事例を紹介しながら、人事担当者が押さえるべきポイントを整理していきます。

成功事例:採用のミスマッチ防止と定着率向上

あるIT企業では、慢性的な早期離職に悩んでいました。

採用面接ではスキル面や第一印象を重視していたため、入社後に「組織文化に合わない」「チームでの働き方にストレスを感じる」といった理由で離職するケースが相次いでいたのです。

そこで導入したのが適性検査でした。候補者の性格特性やストレス耐性、チームワークに対する志向性を数値化し、面接官が直感的に把握できるレポートを採用フローに組み込みました。

その結果、「個人プレーを好むタイプをチームで密に連携する部署に配属しない」といった判断が可能になり、ミスマッチが大幅に減少。導入から2年で新卒社員の定着率が20%改善したのです。

面接官からも「感覚に頼らず、候補者の特徴をチーム構成と照らし合わせて判断できるようになった」と評価されています。

この事例が示すのは、適性検査を単なるスクリーニングツールとして使うのではなく、採用後の配属やマネジメントと連動させることが効果を最大化するという点です。

失敗事例:検査結果の「使い方」を誤ったケース

一方で、導入がうまくいかなかった企業の事例もあります。あるメーカーでは、面接の効率化を目的に適性検査を導入しましたが、結果の解釈や活用方法が十分に整備されていませんでした。

採用担当者は「数値が低いから不採用」「高いから採用」と単純に判断してしまい、本来のスキルや経験を正しく評価できなかったのです。

その結果、入社した社員の中には現場の業務に必要なスキルや志向性が足りない人材も含まれてしまい、逆に早期離職やパフォーマンス低下が起こってしまいました。

さらに現場の管理職からも「検査に振り回されて、実際の面接での人物理解が浅くなった」という不満が出て、最終的には適性検査の活用がストップする事態に。

この失敗事例から分かるのは、適性検査は「万能の合否判定ツール」ではないということです。

あくまで候補者の特徴を理解するための“補助線”として位置づけ、面接や履歴書、これまでの経験などと組み合わせて総合的に判断することが不可欠です。

成功と失敗を分けるのは「活用設計」

適性検査の導入で成果を上げている企業に共通しているのは、「結果をどう活かすか」を事前に明確に設計している点です。

採用の合否だけでなく、配属や育成、マネジメントへの展開を意識することで、初めて検査の効果が最大化されます。

逆に、「とりあえず導入してみよう」と安易に始めてしまうと、数値だけが独り歩きし、採用や人材活用の判断を歪めるリスクがあります。

人事担当者に求められるのは、検査を単なる判定ツールとして扱うのではなく、自社の人材戦略に沿った形で設計・運用することです。

自社に合った適性検査を選ぶことが成功のカギ

適性検査を導入する際に、人事担当者が最も意識すべきポイントは「自社に合った検査を選ぶこと」です。

どれほど優れたサービスであっても、自社の採用課題や組織の状況にフィットしなければ、期待していた成果は得られません。

たとえば、新卒採用で母集団からポテンシャル人材を見極めたい企業と、中途採用で即戦力かつカルチャーフィットを重視したい企業とでは、求める診断軸や活用方法が大きく異なります。

また、同じ「適性検査」といっても、性格特性や価値観を測るタイプ、認知能力やストレス耐性を重視するタイプなど、設計思想や測定範囲はサービスごとに多様です。

たとえば、定着率の改善を目指しているのに、業務遂行能力だけを測る検査を導入してしまうと、せっかくの投資が効果を発揮しにくくなります。

逆に、組織の課題を明確にしたうえで適切な検査を選べば、「採用のミスマッチが減った」「早期離職が大幅に低下した」「マネジメント研修にも活かせた」といった成果につながりやすくなります。

さらに、人事担当者が見落としがちな視点として、「活用範囲」と「運用しやすさ」が挙げられます。

採用時の選考だけでなく、配属や育成、マネジメント支援まで活用できる検査を選べば、組織全体の人材マネジメントを一貫して支える仕組みになります。

また、分析結果が分かりやすく、現場マネージャーにも説明しやすいレポート形式であれば、現場との連携もスムーズに進むでしょう。

つまり、適性検査選びは「有名だから」「安いから」という理由ではなく、自社の人事戦略や現場のニーズに照らし合わせて考えることが重要です。

導入の目的を明確にし、自社にとって本当に必要な診断軸や活用シーンを洗い出すことで、初めて適性検査は成果を生み出すツールになります。

人材マネジメントをより効果的に進めたい人事担当者にとって、自社に合った適性検査の選択こそが成功のカギと言えるでしょう。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております