従業員エンゲージメントを高める鍵とは? ― 低い原因・課題・効果と解決策を徹底解説

近年、企業の人事戦略や経営戦略の中で「従業員エンゲージメント」という言葉が広く使われるようになりました。エンゲージメントとは、単に「社員が満足している」状態ではなく、従業員が自社や仕事に対して愛着を持ち、主体的に貢献しようとする意欲を指します。

従業員エンゲージメントが高い組織では、離職率の低下や生産性の向上、チームの一体感の醸成といった効果が期待できます。反対に、エンゲージメントが低い状態が続くと、

- 仕事へのモチベーションが下がる

- 優秀な人材が定着しない

- 組織の活力が失われる

など、経営に直接的な影響を及ぼします。

しかし実際の現場では、

- 「従業員のエンゲージメントが低いのはなぜか分からない」

- 「施策を行っても課題が解決しない」

- 「効果が見えにくく、改善につながらない」

といった声も多く聞かれます。

従業員エンゲージメントの低下は、単なる“やる気の問題”ではなく、組織文化・マネジメント・働く環境など多層的な課題が背景にあります。そのため、感覚ではなくデータに基づく現状把握と改善アプローチが不可欠です。

本記事では、

- 従業員エンゲージメントが低いと何が起こるのか

- 多くの企業が直面する課題とは何か

- エンゲージメントを高めることで得られる効果

を分かりやすく解説します。

エンゲージメント向上に取り組む人事担当者・経営者の方にとって、組織をより良くするためのヒントが得られる内容です。

目次

従業員エンゲージメントが低い状態とは?

「従業員エンゲージメントが低い」とは、単に「社員がやる気を失っている」状態を指すだけではありません。組織に対する信頼・貢献意欲・主体性が薄れ、社員一人ひとりが“組織の一員”としての目的意識を持てなくなっている状態を意味します。

経営者や人事担当者にとっては、こうしたエンゲージメント低下が、組織全体のパフォーマンスや人材戦略にどのような影響を及ぼすかを正しく理解することが重要です。

低エンゲージメントの兆候 ― 数字では見えにくい“サイン”を見逃さない

従業員エンゲージメントが低下している組織では、日常業務の中に明確な兆候が現れます。以下のようなサインが見られたら、組織のエンゲージメント状態を測定・分析する必要があります。

仕事に対するモチベーションが低い

以前は積極的に提案していた社員が、指示待ちになっている。「やらされ感」が蔓延し、仕事への意欲や楽しさを感じられない状態です。

個人の努力不足に見えますが、実際は目標設定や評価の不透明さ、フィードバック不足が原因であることが多いです。

定着率が下がり、離職率が上がる

エンゲージメントが低い社員ほど、会社への帰属意識が薄く、転職を考える傾向があります。特に若手・中堅層の離職が続く場合、「キャリアの見通しが立たない」「成長実感がない」といった構造的な問題が潜んでいます。

結果として、採用コストや教育コストが増加し、経営リスクにも直結します。

チームワークやコミュニケーションが希薄になる

意見交換や助け合いが減り、部門間の連携が弱まる。「自分の仕事だけやればいい」という雰囲気が広がると、組織の一体感が損なわれます。

これは、心理的安全性の欠如やマネジメントの信頼関係不足が背景にあります。

生産性やイノベーションが停滞する

エンゲージメントが低い社員は、創意工夫や改善提案が減少します。ミスが増えたり、同じ問題が繰り返されたりと、生産性の低下が顕在化します。

また、挑戦を恐れる風土が根づくことで、イノベーションが生まれにくい組織文化になってしまいます。

「言われたことだけをやる」受け身姿勢

主体的な判断や自発的な行動が見られず、指示待ち社員が増える傾向があります。これは「努力しても評価されない」「自分の意見が通らない」といった心理的要因が影響しています。

日本企業におけるエンゲージメントの現状

国内外の調査によると、日本の従業員エンゲージメントは先進国の中でも最下位クラスに位置しています。たとえば、米Gallup社の「State of the Global Workplace 2024」では、日本の従業員で「仕事に熱意を持って取り組んでいる」と答えた割合はわずか6%前後。これは、アメリカ(33%)、世界平均(23%)と比べても大きく下回る水準です。

この結果の背景には、以下のような構造的課題が存在します。

評価制度の不透明さ

日本企業では、努力や成果が評価にどう反映されるのかが見えにくいケースが多くあります。「何を頑張れば認められるのか分からない」という不満が、モチベーションを下げています。

心理的安全性の不足

上司や同僚に意見を言いづらい雰囲気や、失敗を恐れる文化が根強く残っています。そのため、社員が安心して意見を発信したり、挑戦したりすることが難しいのが現状です。

リーダーシップとマネジメントスキルの課題

管理職が業務遂行型のマネジメントに偏り、メンバーの育成・支援・承認が不足しがちです。「管理」ではなく「伴走」するリーダーシップが求められているものの、現場ではその転換が進んでいません。

働き方の柔軟性の不足

リモートワークやフレックス制度が進む一方で、「制度はあるが活用できない」企業も少なくありません。働き方の柔軟性が担保されないと、ワークライフバランスの不満が蓄積し、エンゲージメントが下がる要因になります。

低エンゲージメントを放置するリスク

従業員エンゲージメントの低下を放置すると、個人だけでなく組織全体に悪影響を及ぼします。生産性の低下、離職率の上昇、採用難の深刻化。結果的に企業の競争力そのものを損なうことにもつながります。

このように、エンゲージメントの低さは単なる“人の問題”ではなく、経営課題として捉えるべきテーマなのです。

従業員エンゲージメントに関する主な課題

従業員エンゲージメントを高めたいと考える企業は増えていますが、実際には多くの組織が「思うように成果が出ない」「課題が明確にならない」と悩んでいます。その背景には、測定・分析・改善のそれぞれの段階で起きる構造的な問題があります。

ここでは、特に多くの企業が直面する3つの課題を解説します。

測定の難しさ ― 感情を“数字”に変える難題

従業員エンゲージメントの最大の特徴は、「感情や意欲といった心理的要素」を対象にしている点です。そのため、売上や離職率のように単純な数値で表すことが難しく、定量的に可視化できないという課題があります。

多くの企業ではアンケート調査や社員面談を通じて把握しようとしますが、以下のような問題が起こりがちです。

- 設問が抽象的で、回答結果の解釈が曖昧

- 単発調査のため、経年比較や変化の追跡ができない

- サーベイ結果を現場に落とし込めず、“やりっぱなし”になる

その結果、エンゲージメントの状態を「なんとなく理解しているが、改善に生かせていない」という状態に陥ります。

エンゲージメントを正しく測定するには、心理学的な理論に基づいた設問設計と、定期的なモニタリングが不可欠です。さらに、測定結果を経営・人事・現場マネジャーが共通言語として活用できるようにすることで、初めて“組織の健康診断”として機能します。

課題特定の曖昧さ ― 「原因」と「結果」を混同しない

エンゲージメントサーベイを実施しても、「なぜスコアが低いのか」「どこを改善すべきか」が明確にならない。これは、多くの人事担当者が直面する壁です。

たとえば、「エンゲージメントが低い=福利厚生が不十分」と短絡的に結論づけてしまうケースがあります。しかし、実際には根本原因が「上司との信頼関係の欠如」や「キャリア成長機会の不足」であることが少なくありません。

つまり、表面的な課題と本質的な課題を混同してしまうことが、改善を妨げる最大の要因なのです。

的確な課題特定のためには、次のような視点が重要です。

- 定量データ × 定性データの両面分析

- スコアの背景にある「なぜ?」を探る

- 職位・年齢・部署別の比較分析

- 問題が特定層に集中していないかを確認

- 外部ベンチマークとの比較

- 自社だけでなく業界全体の水準と照らし合わせる

このように多面的に分析することで、初めて「本当に取り組むべき課題」が見えてきます。闇雲な施策を繰り返すよりも、根拠に基づく改善策を一つずつ実行する方が、エンゲージメント向上の近道です。

部門ごとの温度差 ― 全社平均だけでは見えない“現場のリアル”

もうひとつ見逃せないのが、部署やチームごとのエンゲージメント格差です。全社平均では良好なスコアに見えても、実際には「一部の部署だけ極端に低い」というケースが多く見られます。

このような温度差が生まれる原因は、主に以下の3つです。

- マネジメントスタイルの違い

- 上司のコミュニケーション力や支援姿勢の差

- 業務負荷や労働環境の偏り

- 特定部署に業務集中が発生している

- チーム文化の違い

- 心理的安全性や相互信頼のレベルが異なる

会社全体で共通施策(制度改革・評価制度見直しなど)を実施しても、現場ごとの文脈や文化に合わなければ効果は限定的です。したがって、部門別・階層別のデータを細かく分析し、マネージャーが自チームの課題を理解して改善を進める仕組みが求められます。

また、全社的なエンゲージメントの底上げを図るには、

- 経営層が「エンゲージメント向上」を経営目標として明確に掲げる

- 部門ごとに目標・施策・検証を行う

- データを定期的に共有し、“組織として学ぶ”文化を醸成する

ことが重要です。

課題を乗り越えるために ― データドリブンな組織改善へ

エンゲージメントの課題は、「感覚」や「経験」だけでは解決できません。属人的な判断ではなく、データに基づいた客観的な分析と継続的な改善が必要です。

そのためには、単なるアンケートではなく、

- 組織状態を可視化できる科学的サーベイ

- 結果を現場レベルまで落とし込めるレポート設計

- 改善施策の提案や実行支援機能

を備えた仕組みが求められます。

従業員エンゲージメントを高める効果とは?

従業員エンゲージメントを高めることは、単に「社員のやる気を上げる」ことではありません。実際には、離職率の低下・生産性の向上・顧客満足度の向上・イノベーションの促進といった、企業の競争力そのものを強化する効果があります。

ここでは、エンゲージメント向上がもたらす代表的な4つの成果を詳しく見ていきましょう。

離職率の低下 ― 「辞めない組織」をつくる

エンゲージメントが高い社員は、仕事や職場に強い愛着を持っています。「この会社で成長したい」「仲間とともに成果を出したい」という前向きな気持ちがあるため、転職や離職のリスクが大幅に下がります。

逆に、エンゲージメントが低い状態では、

- 会社への不信感

- 上司との関係悪化

- 成長実感の欠如

などが離職の引き金になります。

厚生労働省のデータでも、入社3年以内の離職率は約30%前後とされ、特に若手層の定着は多くの企業の課題です。エンゲージメントを可視化し、早期に「離職予備軍」を把握・支援することで、採用・教育コストの削減にも直結します。

生産性の向上 ― 主体的に動く社員が増える

従業員エンゲージメントが高い組織では、社員一人ひとりが「自分の仕事に誇りを持ち、成果に責任を持つ」ようになります。その結果、言われたことをこなすだけでなく、自ら課題を発見し、改善提案を行う文化が根づきます。

Gallup社の世界的調査では、エンゲージメントが高いチームは、生産性が最大21%向上するという結果も報告されています。一方で、低エンゲージメントの職場では、指示待ちやミス、コミュニケーション不足が増え、結果的に管理職の負担も増大します。

つまり、エンゲージメント向上は「社員の頑張りを引き出す」だけでなく、マネジメント効率を高める効果もあるのです。

顧客満足度の向上 ― 社員の熱意は顧客に伝わる

「従業員満足なくして顧客満足なし」と言われるように、社員のエンゲージメントと顧客満足度は密接に関係しています。

エンゲージメントが高い社員は、顧客対応にも前向きで、相手の立場に立った提案やサポートを行います。結果として、

- リピート率の上昇

- クレームの減少

- ブランドへの信頼向上

といった形で、顧客ロイヤルティが向上します。

特にBtoB企業では、担当者の対応品質が取引継続を左右するため、「人の関係性を強化する投資」としても、エンゲージメント向上は極めて有効です。

組織のイノベーション促進 ― 心理的安全性が挑戦を生む

エンゲージメントが高い職場では、社員が安心して意見を出せる心理的安全性が確保されています。失敗を恐れずに意見を言える環境が整うことで、新しいアイデアや改善策が自然に生まれやすくなるのです。

Googleの社内調査でも、成果を上げるチームに共通する要素として「心理的安全性」が最も重要であることが示されています。つまり、エンゲージメントの高い組織は、単なる「安定した職場」ではなく、変化に強く、常に学び・挑戦し続ける組織へと進化していきます。

エンゲージメント改善に向けたステップ

従業員エンゲージメントを高めるためには、「やみくもな施策」ではなく、現状把握 → 課題特定 → 施策実行 → 効果検証という一連のサイクルを回すことが不可欠です。単発の研修やイベントでは一時的なモチベーション向上にとどまり、持続的な改善にはつながりません。

ここでは、組織の状態を可視化し、データに基づいた改善を行うための4つのステップを紹介します。

ステップ1:現状把握 ― エンゲージメントを「測る」

最初のステップは、組織の現状を正確に把握することです。感覚や印象ではなく、エンゲージメントサーベイ(従業員エンゲージメント調査)を活用し、客観的なデータとして「今の職場の状態」を可視化することが重要です。

サーベイでは、以下のような指標を測定することで、従業員の意欲や組織との関係性を定量的に把握できます。

- 仕事への熱意・没頭度(ワークエンゲージメント)

- 上司・同僚との信頼関係

- 成長実感・キャリア満足度

- 職場環境や心理的安全性

これにより、「どの部署がどんな要因でエンゲージメントが低いのか」「全社で共通する課題は何か」を把握することができます。感覚的なマネジメントではなく、データに基づく組織運営の第一歩です。

ステップ2:課題の特定 ― 何がエンゲージメントを下げているのか?

次に行うべきは、サーベイ結果の分析です。エンゲージメントが低下している要因は、企業や部門ごとに異なります。

例えば、

- 「マネジメント層との信頼関係」や「フィードバックの質」に課題があるケース

- 「キャリアの見通し」や「成長実感」が薄いことによる中長期的モチベーションの低下

- 「働き方の柔軟性」や「ワークライフバランス」に不満を持つケース

など、要因は多岐にわたります。

分析のポイントは、単に数値を並べるだけでなく、「なぜそうなっているのか」を部門・階層ごとに掘り下げることです。この段階で課題を正しく特定できれば、次に打つべき施策が明確になります。

ステップ3:施策の実行 ― データに基づいた改善アクションを設計する

課題が特定できたら、それに応じて効果的な施策を設計・実行します。ここで重要なのは、「全社一律」ではなく、「部署や職種ごとに合ったアプローチ」を取ることです。

具体的な施策例としては、

- 1on1面談の強化

- 上司との対話機会を増やし、心理的安全性と信頼関係を構築する

- 評価制度の見直し

- 成果だけでなくプロセスや挑戦を評価する仕組みにする

- キャリア支援施策

- 社内公募・スキル開発機会の提供で成長意欲を高める

- 柔軟な働き方の導入

- リモートワークやフレックス勤務でワークライフバランスを改善する

また、施策を実行する際には、経営層・人事部門・現場管理職が一体となって動くことが重要です。トップダウンとボトムアップの両輪で進めることで、全社的な浸透がスムーズになります。

ステップ4:効果検証と改善 ― 継続的にPDCAを回す

エンゲージメント改善は、一度の施策で終わりではありません。実施した施策の効果を定期的に測定し、「どの施策が効果的だったのか」「どこが改善余地なのか」を検証することが欠かせません。

例えば、半年ごと・四半期ごとにサーベイを実施し、

- スコアの推移(上昇・下降)

- 部門間の差異

- 前回からの改善点・新たな課題

を比較分析することで、改善サイクルを回すことができます。

このPDCA(Plan→Do→Check→Action)サイクルを継続することで、エンゲージメントの高い文化が定着していきます。短期的な満足度向上ではなく、「データに基づく組織開発の仕組み」として定着させることがゴールです。

エンゲージメントを可視化し、課題を解決することが未来をつくる

従業員エンゲージメントは、組織の生産性や離職率、顧客満足度に直結する重要な経営指標です。もし、従業員エンゲージメントが低いまま放置すると、次のような課題が連鎖的に発生します。

- 離職リスクの増加

- エンゲージメントの低い社員は会社への帰属意識が薄く、優秀な人材の流出につながる

- 生産性の低下

- 指示待ちや受け身の業務姿勢が増え、業務効率や改善提案の質が落ちる

- 顧客満足度の低下

- 社員の熱意や主体性が顧客対応に反映されず、取引継続やブランド信頼にも悪影響

一方で、正確に測定・分析し、課題に応じた改善施策を継続的に実施すれば、エンゲージメントは確実に向上します。例えば、部署ごとの課題を可視化し、1on1面談や評価制度の見直し、柔軟な働き方の導入などの施策を実施することで、社員一人ひとりが仕事に誇りと熱意を持つようになります。

その結果、離職率が低下し、生産性や顧客満足度が向上。さらに、心理的安全性が高まることで、新しいアイデアやイノベーションが生まれる組織へと変化します。つまり、従業員エンゲージメントを可視化し、データに基づく改善を行うことは、企業の持続的成長と競争力強化につながる戦略的投資なのです。

最後に、現場で実行可能な形でエンゲージメント向上を支援するツールとして、「ミツカリエンゲージメント」の活用も検討すると効果的です。

- 組織・部署ごとのエンゲージメント状態を可視化

- 課題に応じた改善策を提示

- 定期測定でPDCAを回し、持続的な改善をサポート

これにより、単なるサーベイで終わらず、データに基づいた組織改善の実践が可能となります。エンゲージメントを可視化し、課題を戦略的に解決することこそ、企業の未来をつくる最も確実な方法と言えるでしょう。

ミツカリエンゲージメントで実現する「科学的なエンゲージメント向上」

ここまで、「従業員エンゲージメントの指標」「測定方法」「構成要素」「スコア化」について解説してきました。しかし、実際に自社でエンゲージメントを継続的に測定し、改善につなげていくためには、専門的な知識とデータ分析のノウハウが欠かせません。

その課題を解決するのが、データに基づくエンゲージメント改善プラットフォーム「ミツカリエンゲージメント」です。

ワークエンゲージメント理論に基づいた設計

ミツカリエンゲージメントは、国際的に認められた「ワークエンゲージメント理論(UWES)」をベースに開発されています。心理学的に裏づけのある指標をもとに設計されているため、「なんとなくの満足度調査」ではなく、科学的根拠に基づいた測定と改善が可能です。

組織・チーム・個人単位での可視化

全社平均だけでなく、部署別・チーム別・個人別にエンゲージメントスコアを可視化できます。これにより、「どの部署でエンゲージメントが低下しているのか」「どの上司・チームが高い状態を維持しているのか」を正確に把握できます。

属人的な感覚ではなく、データに基づくマネジメントを実現します。

性格データとの掛け合わせ分析

ミツカリ独自の強みは、性格データとエンゲージメントデータを組み合わせて分析できる点です。たとえば、「どのタイプの社員が、どの環境・上司のもとで活躍しやすいか」を明らかにすることで、配置や育成の精度を飛躍的に高めます。

エンゲージメントを“個人と環境のマッチング”から考える、次世代のアプローチです。

アクションにつながる改善提案

多くのサーベイは「数値が出て終わり」になりがちですが、ミツカリエンゲージメントは違います。分析結果に基づき、具体的な改善施策やマネジメントアクションを提示。「見える化」から「行動変化」までを一気通貫で支援します。

データに基づく改善で組織の未来をつくる

従業員エンゲージメントは、いまや単なる人事トレンドではなく、企業の成長力を左右する経営指標です。従業員がどれだけ仕事に熱意を持ち、組織に貢献しようとしているか――その状態を定量的に把握できるのがエンゲージメントサーベイの大きな価値です。

重要なのは、「測ること」そのものではなく、データをもとに改善のサイクルを回すことです。具体的には次の4つのステップを意識することがポイントになります。

- 指標化して可視化すること

- 定性的な印象ではなく、数値として「どの部署・層が高い/低いか」を明確にする。これにより、感覚ではなくデータに基づく意思決定が可能になります。

- 定期的に測定すること

- 一度のサーベイではなく、四半期や半年ごとに継続して行うことで、施策の効果を検証しやすくなります。経年比較によって、組織の変化を「見える化」することが大切です。

- 構成要素をバランスよく改善すること

- エンゲージメントを高めるには、「仕事のやりがい」「信頼関係」「成長機会」「チームワーク」「働きやすさ」など、複数の要素を総合的に見ていく必要があります。どれか一つを強化しても、他が低ければ全体としては伸び悩みます。

- スコアを分析し、具体的施策に結びつけること

- 数値を「現場改善」や「人事施策」に落とし込むことで、初めてエンゲージメント向上が成果につながります。マネジメント研修、1on1制度、キャリア支援など、組織の現状に合わせた施策を検討しましょう。

これらを実行できる企業こそ、従業員がいきいきと働き、長期的に成長し続ける「強い組織文化」を育むことができます。

一方で、これを自社だけで仕組み化するのは容易ではありません。

そんなときに頼れるのが、科学的なアプローチで従業員エンゲージメントを可視化・分析できる「ミツカリエンゲージメント」です。心理学理論に基づいた設計で、エンゲージメントスコアを正確に測定し、性格データと組み合わせて「誰がどんな環境で力を発揮できるか」を明らかにします。単なるサーベイにとどまらず、改善アクションまで導くのが特徴です。

これからの人事は、“勘と経験”ではなく“データと科学”の時代へ。もし自社で「従業員エンゲージメントを科学的に測定し、改善していきたい」とお考えなら、ミツカリエンゲージメントがその第一歩となるでしょう。データに基づく改善で、組織の未来を一緒に描いていきませんか?

「ミツカリエンゲージメント」の特徴とは?

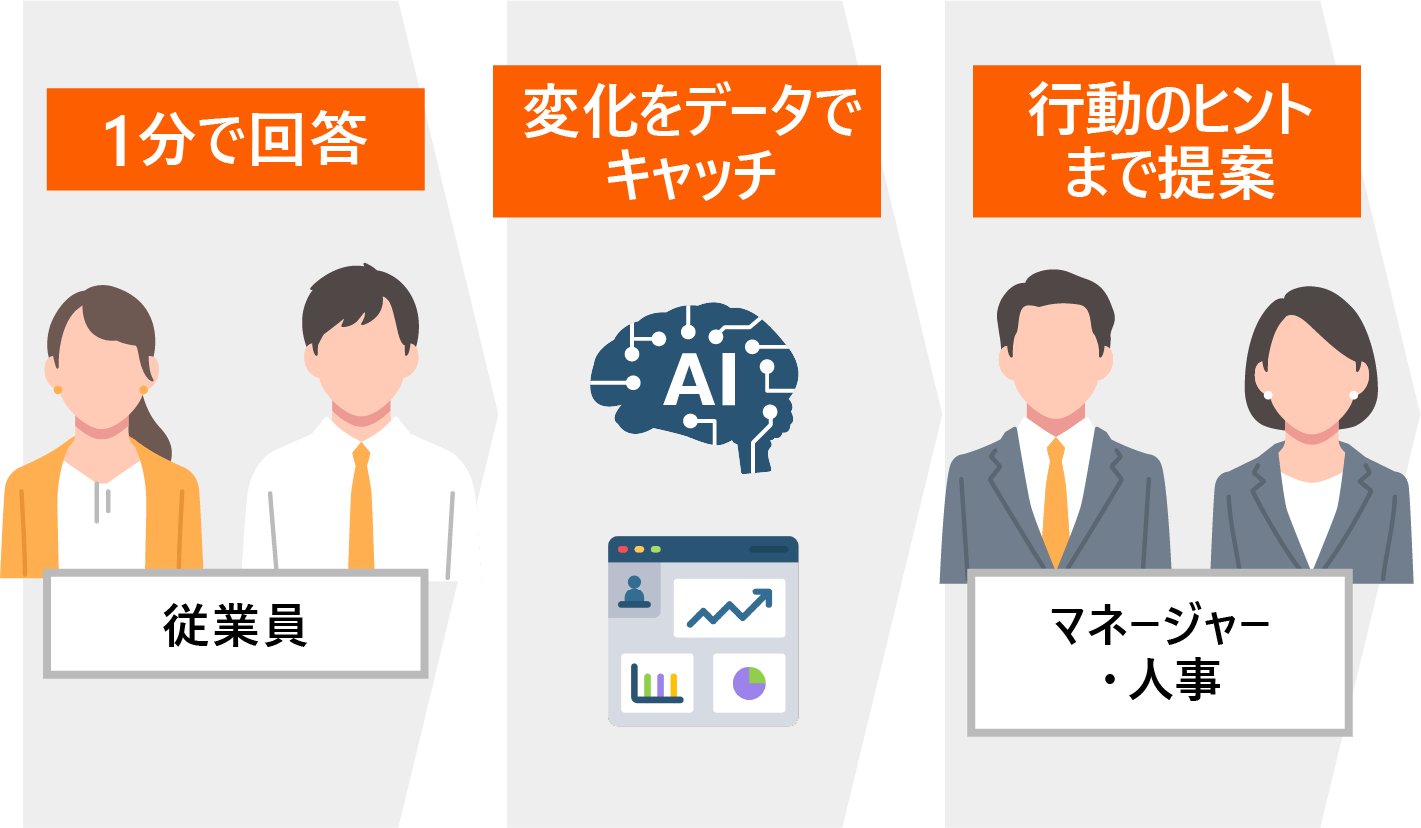

「ミツカリエンゲージメント」は、パルスサーベイの考え方とAI分析を組み合わせた、進化型のオンライン従業員サーベイです。

具体的には次のような特徴を持っています。

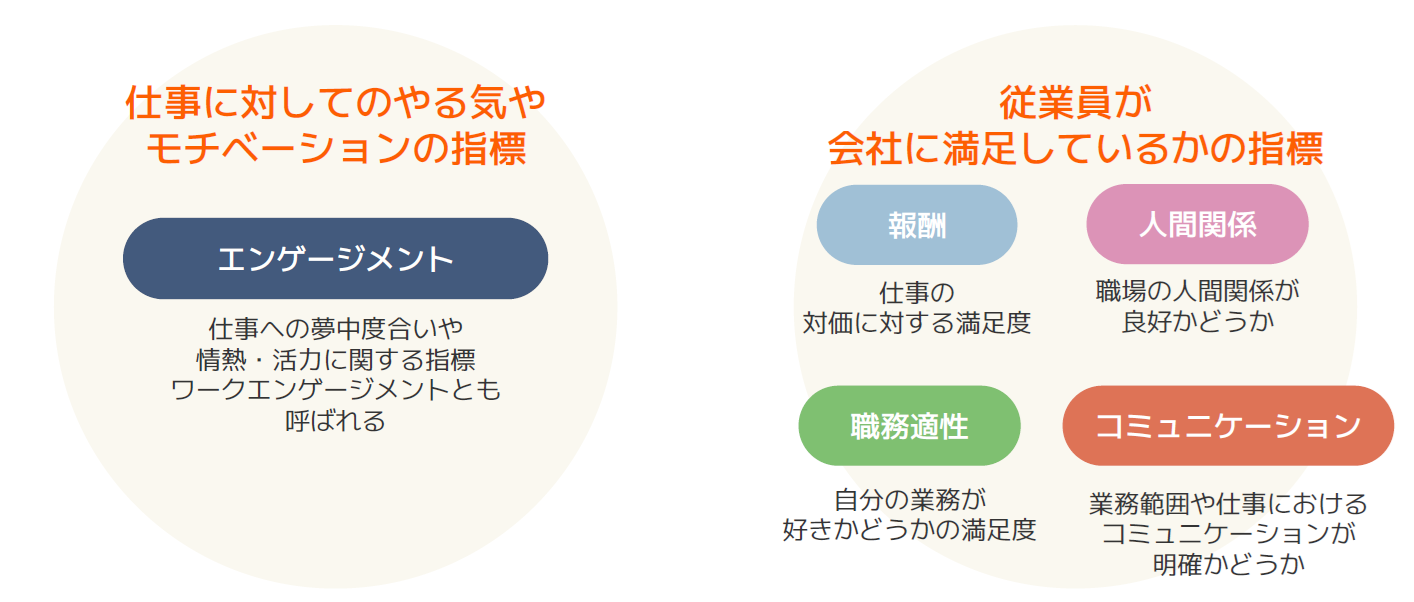

約1分で従業員の隠れた5つの感情を可視化

ミツカリのエンゲージメントサーベイは、質問項目7問約1分で計測可能です。

計測できる要素は「ワーク・エンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つです。

定期的に実施することで、前回とどのくらい感情に変化があったのかを比較できます。

「誰に声をかけるべきか」「どんな言葉が響くか」を可視化

集めたデータはAIと統計を用いて分析し、

- 今、孤立や不調の兆候があるメンバーは誰か

- どんな声かけ・言葉がその人に響きやすいか

を具体的に提示します。

ミツカリではエンゲージメントサーベイと併用できる性格適性検査で、サーベイ実施後の施策もサポートもします。

従業員に約10分の性格適性検査を受検いただくことで、従業員ひとりひとりの性格・価値観・コミュニケーションの取り方を可視化します。

特に活用されているのは、従業員の性格・価値観をもとに適切なコミュニケーションの取り方をアドバイスするシートです。

受検者一人ひとりのコミュニケーションの取り方をアドバイスしているので、どのように話しかければ悩みを引き出せるかを事前に考えることも可能です。

また、ミツカリではエンゲージメントサーベイ実施後の施策についても、担当者がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専任スタッフによる定着支援

ツールを導入しただけで終わらず、専任スタッフが伴走し、

- 結果の読み解き方

- 部署ごとの打ち手

- 定期振り返りや改善提案

などをサポート。ツールが“使われ続ける”状態を実現します。

適性検査との併用で相乗効果が得られる

私たちの毎日の気分やコンディションは、「天気」に例えられます。晴れの日もあれば、曇りや雨の日もあり、ときには思いもよらない嵐が訪れることもあります。

そんな変化する天気を無視して行動してしまえば、せっかくの計画も思うように進まないことがあります。

だからこそ必要なのが「地図」です。地図は土地の形や地勢を示し、どの方向に進むべきか、どのルートを選べばよいかという長期的な戦略を立てる助けになります。

そして、この地図にあたるのが、性格や特性を測る適性検査です。生涯を通じて大きく変わりにくいものだからこそ、自分自身の強みや特性を知り、将来の方向性を定めるための確かな指針になります。

しかし、地図だけでは不十分です。たとえ完璧な地図を持っていても、その日の天気を無視してしまえば、安全で効率のよいルート選びはできません。逆に天気の情報だけでは、どこへ向かうべきかという根本的な戦略を見失ってしまいます。

だからこそ、「天気(エンゲージメントサーベイ)」と「地図(適性検査)」を組み合わせることに大きな意味があります。天気が今日の行動判断を後押しし、地図が私たちの進むべき方向性を示してくれる。

この二つをそろえることで、「今日はどのルートを歩こうか」「今は進むときか、それとも待つときか」といった最適な意思決定が可能になります。

企業においても同じです。日々変化する社員の気持ちや意欲をエンゲージメントサーベイでつかみつつ、適性検査でそれぞれの特性や強みを理解する。

長期的な人材戦略と日々のマネジメント判断をつなぐことで、組織の可能性を最大限に引き出せるのです。

理論を実践につなげよう

本記事では、組織課題の解決に欠かせない「モチベーション」「従業員エンゲージメント」「ワークエンゲージメント」の違いと活用方法を詳しく解説してきました。

改めて整理すると、各指標の役割は以下の通りです。

- モチベーション

- 個人の行動を生み出す源泉であり、「なぜ働くのか」「何にやりがいを感じるのか」といった内的・外的要因を把握するのに有効

- 従業員エンゲージメント

- 社員が組織に対してどれだけ信頼や愛着を持ち、貢献意欲を示しているかを評価する指標。離職防止や組織文化浸透の施策設計に活用可能

- ワークエンゲージメント

- 社員が仕事そのものに対してどれだけ没頭し、充実感を感じているかを示す心理状態。生産性向上やメンタルヘルス改善と直結する

特にワークエンゲージメントは、日々の業務における社員の心理状態を定量化できるため、「働きがい」「業務への集中度」「ストレス耐性」などの実務課題に直接つなげられる点が特徴です。従来の「感覚的なマネジメント」では見えにくかった課題を、データに基づき科学的に改善できるのが大きなメリットです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております

.jpg&w=750&q=75)