ワークエンゲージメント事例に学ぶ ― 理論と実践で組織を活性化する方法

近年、多くの企業で「ワークエンゲージメント」というキーワードが注目されています。人材不足や離職率の高さ、従業員のモチベーション低下など、組織が直面する課題が複雑化する中で、単なる「働きやすさ」や「福利厚生の充実」だけでは解決できない問題が増えてきました。

ワークエンゲージメントとは、従業員が 心身ともに健全で、活力を持ち、仕事に誇りややりがいを感じながら取り組めている状態 を指します。言い換えれば「従業員がポジティブなエネルギーをもって主体的に仕事に関わっている状態」です。これは「やる気を出させる一時的なモチベーション施策」や「残業を減らす・休暇を増やす」といった表面的な働きやすさ改善とは異なり、組織全体の生産性や持続可能性に直結する概念です。

実際、ワークエンゲージメントが高い従業員を多く抱える企業では、

- 離職率が低下 し人材が定着する

- 業務生産性や顧客満足度が向上する

- 新しいアイデアや改善提案が増えることで組織が活性化する

など、経営に大きなプラス効果があることが国内外の研究で明らかになっています。

一方で、人事担当者の方からは「そもそもワークエンゲージメントの意味が曖昧」「具体的にどう高めればよいのか分からない」という声も多く聞かれます。そこで本記事では、次の3つの視点から、ワークエンゲージメントをわかりやすく解説します。

- 理論的背景:ワークエンゲージメントとは何か、どのような要素で構成されるのか

- 実際の企業事例:エンゲージメント向上に成功した企業の取り組みと成果

- 改善のステップ:自社でエンゲージメントを高めるために人事が取るべきアクション

さらに最後には、組織改善の第一歩として有効な 「エンゲージメントサーベイの活用方法」 について紹介します。サーベイによって従業員の声を可視化し、具体的な改善施策につなげることが、持続的なワークエンゲージメント向上のカギとなるのです。

人事担当者の方にとって、本記事が 「自社のエンゲージメント課題を見極め、改善の第一歩を踏み出すための実践的なヒント」 となれば幸いです。

目次

ワークエンゲージメントとは? 理論的な背景

「ワークエンゲージメント」という概念は、オランダのユトレヒト大学で組織心理学を研究していたウィルマー・B・シャウフェリ教授らによって提唱されました。これは「燃え尽き症候群(バーンアウト)」の反対概念として捉えられ、従業員が ポジティブなエネルギーを持って健全に働き続けられる状態を理論的に説明するものです。

ワークエンゲージメントは、次の3つの要素で構成されます。

- 活力(Vigor)

- 仕事に対してエネルギーを持ち、疲れにくく、困難な課題にも粘り強く取り組める状態。

- 例:忙しい時期でも前向きに頑張れる、多少のストレスがあっても仕事に意欲を失わない。

- 熱意(Dedication)

- 自分の仕事に強い意義や誇りを感じ、達成感ややりがいを得られている状態。

- 例:「自分の仕事は社会に役立っている」と実感できる、「この組織の一員であることを誇りに思う」と感じられる。

- 没頭(Absorption)

- 仕事に夢中になり、時間を忘れるほど集中できる状態。

- 例:業務に深く入り込み、気づいたら数時間が経過している、「やらされ感」ではなく自発的に仕事を楽しんでいる。

この3つが揃うことで、従業員は「やる気を出そう」と努力しなくても自然とエネルギーが湧き、健全な形で仕事に取り組めるようになります。つまりワークエンゲージメントは、単なる精神論ではなく、従業員の心理的な状態を測定・改善できる科学的な概念なのです。

バーンアウトとの違い

バーンアウト(燃え尽き症候群)は、慢性的なストレスや負担の蓄積によって「疲弊」「無気力」「達成感の喪失」が起こる状態を指します。ワークエンゲージメントはその逆で、活力・熱意・没頭 が高い状態です。

つまり、バーンアウトを防ぎ、従業員が長期的に健全なパフォーマンスを発揮するための指標としても活用できるのです。

なぜ人事担当者に重要なのか

人事担当者にとってワークエンゲージメントは、従業員満足度やモチベーションと似て非なる概念です。満足度調査では「福利厚生に満足しているか」といった定性的な意見を把握することが多いのに対し、ワークエンゲージメントは 従業員が日常業務にどの程度ポジティブに向き合えているかを測定できる指標です。

- 満足度調査

- 待遇や制度に対する評価を把握するもの

- ワークエンゲージメント

- 仕事そのものに対する心理的な関与度・健全さを把握するもの

この違いを理解することで、「制度を改善したのに社員が辞めてしまう」「福利厚生は充実しているのに業績が上がらない」といったギャップを埋めるヒントが得られます。

なぜワークエンゲージメントが必要なのか

日本企業を取り巻く課題

現代の日本企業は、人事や組織マネジメントにおいてこれまでにない大きな変化に直面しています。特に人事担当者が日々向き合っているのは、次のような課題です。

少子高齢化による労働力不足

働き手の人口が減少している中で、1人あたりの生産性を高めることが企業の存続に直結します。単に人を増やすのではなく、既存の従業員が持続的に高いパフォーマンスを発揮できる仕組みづくりが欠かせません。

優秀な人材の採用競争の激化

即戦力人材の採用難はますます深刻化しています。採用にコストをかけても、入社後に活躍し定着しなければ投資が無駄になってしまいます。エンゲージメントの高い組織は「魅力ある職場」としてのブランド価値が高まり、採用競争においても有利に働きます。

若手社員の定着率の低下

新卒や若手社員の早期離職は、多くの企業が頭を悩ませる課題です。給与や待遇だけではなく、本人が「この仕事に意味を感じられるか」「自分の成長につながっているか」といった心理的な要素が大きく影響します。ワークエンゲージメントを高めることは、若手の定着と成長支援に直結します。

多様な働き方や価値観の広がり

リモートワーク、副業、ジョブ型雇用など、働き方は大きく変化しました。同時に、従業員が重視する価値観も「収入」だけではなく「やりがい」「ワークライフバランス」「心理的安全性」へと広がっています。こうした環境で一人ひとりのモチベーションを把握し、最適なマネジメントを行うことが必要です。

このような状況から、「従業員が長く健全に働き続けられる環境を整えること」こそが、経営に直結する最重要課題 となっているのです。

エンゲージメントと業績の関係

ワークエンゲージメントを高めることは「社員が楽しく働ける」だけではありません。世界的に有名なGallup社の調査によれば、エンゲージメントが高い組織は低い組織と比較して次のような成果を出しています。

- 生産性:21%向上

- エンゲージメントが高い従業員は、自律的に行動し、より集中して仕事に取り組むため業務効率が上がります。

- 利益率:22%向上

- 顧客満足度やイノベーションの増加につながり、売上や利益にも直結します。

- 離職率:最大65%低下

- 「自分はこの組織に必要とされている」という実感が定着を促し、人材流出のリスクを大幅に抑えます。

これらの結果は、単なる「福利厚生の充実」や「働きやすいオフィス環境」といった外的要因だけでは得られないものです。従業員一人ひとりの心理状態や仕事への関わり方を可視化し、改善することが、組織の競争力を高めるカギとなるのです。

人事担当者にとって、ワークエンゲージメントの把握と改善は「従業員満足度調査」や「ストレスチェック」と並び、今後ますます欠かせない取り組みになるでしょう。

ワークエンゲージメントの事例紹介

ここからは、実際にワークエンゲージメントを高める取り組みを行った企業事例を紹介します。事例を知ることで、単なる理論だけでなく「現場でどう実践されているか」をイメージしやすくなります。

以下の3つのケースは、業界や課題は異なりますが、それぞれの組織に合ったアプローチで成果を上げています。ぜひ自社の課題や人材マネジメントの状況と照らし合わせて参考にしてみてください。

事例①:製造業A社 ― 「1on1ミーティング」で若手の離職率を改善

製造業のA社では、若手社員の早期離職が深刻な問題でした。特に入社3年以内の離職率が高く、採用コストの増大や現場の人手不足を招いていました。

そこでエンゲージメントサーベイを実施したところ、離職の背景には「上司とのコミュニケーション不足」があることが判明しました。業務の指示は出されるものの、キャリアの悩みや日常の不安を相談できる場がない、という声が多かったのです。

A社は改善策として、週1回・15分の1on1ミーティングを導入。上司は業務進捗だけでなく、キャリアの展望や個人的な悩みにも耳を傾けることを重視しました。その結果、社員が「自分は組織に大事にされている」という感覚を持てるようになり、心理的な安心感が高まりました。

導入から2年後には、若手の離職率が30%改善。さらに、従業員満足度調査でも「上司に相談しやすい」「働き続けたい」といったポジティブな回答が増え、ワークエンゲージメント向上に直結しました。

事例②:IT企業B社 ― 「心理的安全性」を高めてイノベーション促進

急成長中のIT企業B社は、新規事業開発に力を入れていました。しかし、いくらリソースを投下しても、社員から新しい提案が出にくいという問題に直面していました。

エンゲージメントサーベイで明らかになったのは、「失敗を恐れる風土」です。社員は「失敗すると評価が下がる」「挑戦しても無駄になるかもしれない」と考え、積極的な発言やアイデア出しを避けていました。

この課題に対し、経営陣は「心理的安全性」を高める施策に着手しました。具体的には、役員自らが自身の失敗談を共有し、挑戦を称賛する文化を醸成。また、失敗しても責められることはなく、学びを次に活かす姿勢を評価基準に組み込みました。

結果として、新規事業提案数は前年比1.5倍に増加。従業員のエンゲージメントスコアも向上し、イノベーションが加速する組織風土が育ちました。

事例③:サービス業C社 ― 「働き方の柔軟性」で従業員満足度を向上

接客を伴うサービス業のC社では、シフト勤務によるワークライフバランスの悪化が問題になっていました。エンゲージメントサーベイでも「勤務時間が不規則で生活リズムが整わない」「柔軟な働き方ができない」という不満が多数寄せられていました。

この結果を受けてC社は、以下の施策を導入しました。

- 希望シフト申請制度を整備し、従業員の希望を反映しやすくする

- 短時間勤務制度を導入し、子育てや介護を抱える社員も働きやすい環境を実現

- デジタルツールによるシフト調整の透明化で、公平感を確保

これらの取り組みにより、従業員は仕事と私生活の両立がしやすくなり、満足度が大幅に向上。加えて、顧客満足度調査でも「接客が丁寧になった」「スタッフの表情が明るい」といったポジティブな評価が増え、従業員エンゲージメントと顧客体験が連動することが証明されました。

ワークエンゲージメントを高めるための施策

前章の事例からわかるように、ワークエンゲージメントを高める万能な方法は存在しません。重要なのは、組織の現状を正確に把握し、課題に優先度をつけて取り組むことです。エンゲージメントサーベイなどで従業員の声を可視化したうえで、改善策を段階的に実施することが効果的です。

ここでは、人事担当者が実践しやすい代表的な施策を紹介します。

1on1やフィードバック文化の浸透

定期的な1on1ミーティングは、従業員の心理的安全性を高め、上司との信頼関係を築くために非常に有効です。

- 業務進捗だけでなく、キャリアや働き方の悩みに耳を傾ける

- 定量評価だけでなく、ポジティブなフィードバックを意識して伝える

この習慣が定着すると、社員は「自分は組織に大事にされている」と感じ、エンゲージメントが向上します。また、フィードバック文化の浸透は個々の成長意欲を引き出す効果もあり、組織全体のパフォーマンス改善につながります。

柔軟な働き方制度の導入

リモートワークやフレックス勤務、短時間勤務制度など、多様な働き方に対応できる環境を整えることも重要です。

- 勤務シフトの希望申請制度の導入

- テレワーク環境やデジタルツールによる業務の効率化

- ワークライフバランスを考慮した制度設計

これにより、従業員のストレスを軽減し、満足度や生産性の向上を実現できます。また、柔軟な働き方は離職防止にも直結し、採用競争力の向上にも寄与します。

心理的安全性の確保

従業員が安心して意見を言える組織文化の醸成は、イノベーションや業務改善の促進に不可欠です。

- 失敗しても責められない文化の形成

- チャレンジや改善提案を評価する仕組みの導入

- 経営層が率先して失敗談を共有する

心理的安全性が確保されると、従業員は自発的に行動するようになり、結果として組織全体の活性化とエンゲージメント向上につながります。

評価制度やキャリア支援の見直し

従業員が「自分の成長が会社に認められている」と感じることは、エンゲージメント向上に直結します。

- 成果や行動に応じた公平な評価制度の整備

- キャリア面談やスキル開発支援の強化

- 昇進や報酬の透明性向上

これにより、従業員は長期的なキャリアビジョンを描きやすくなり、組織へのコミットメントが高まります。

経営層からのエンゲージメント向上メッセージ発信

ワークエンゲージメント向上は、人事だけの取り組みではなく、経営層の意識と行動が組織全体に伝わることが重要です。

- 定期的な社内メッセージや社長メッセージで価値観や目標を共有

- エンゲージメント施策への投資や優先度を明確化

- 成果や改善事例を社内で共有し、成功体験を見える化

経営層の強いコミットメントは、従業員の行動変容を促し、施策の定着を加速させます。

施策を成功させるための鍵 ― 「可視化」と「継続」

ワークエンゲージメント向上の施策は、実行するだけでは十分な効果を発揮しません。人事担当者が成果を実感するためには、施策の効果を「可視化」し、改善のサイクルを「継続的に回す」ことが不可欠です。ここでは、施策を成功させるための2つのポイントを解説します。

可視化の重要性

多くの企業でありがちな失敗は、ワークエンゲージメント施策を勘や経験に頼って実行してしまうことです。

ワークエンゲージメントは一見すると抽象的で定性的な概念に見えますが、エンゲージメントサーベイを活用すれば数値化できるため、組織の課題を客観的に把握できます。

- どの部署のエンゲージメントが低いのか

- どの要素(活力・熱意・没頭)が弱いのか

- 年齢層や役職別でどの傾向があるのか

こうしたデータを可視化することで、人事担当者や経営層は「どこから手をつけるべきか」を明確に判断できます。

さらに、施策の実行前後でデータを比較すれば、施策の効果を定量的に評価することが可能です。これにより、改善策の正当性を経営層に示したり、社内に成功事例として共有したりすることもできます。

継続的な改善

エンゲージメント向上は一度の施策で終わるものではありません。重要なのは、定期的なサーベイと改善サイクルを継続することです。

具体的には以下のような流れが効果的です。

- サーベイ実施

- 半年や四半期ごとに従業員のエンゲージメント状況を把握

- 課題分析

- 低スコアの部署や要素を特定し、優先順位をつける

- 施策実行

- 1on1導入、柔軟な働き方、心理的安全性の醸成など具体的施策を展開

- 効果検証

- サーベイやフィードバックをもとに改善状況を確認

- 改善サイクルを回す

- 次回サーベイまでにさらに施策をブラッシュアップ

このPDCAサイクルを継続することで、従業員の心理状態や組織文化を段階的に改善し、ワークエンゲージメントを着実に高めることができます。

施策実施のポイント

- 半年ごとのサーベイが目安。短すぎると効果測定が不十分、長すぎると課題が放置される

- サーベイ結果は部署単位や役職単位で分析すると、より具体的な施策につながる

- 成果だけでなく改善のプロセスも可視化することで、社員に「会社が取り組んでいる」という信頼感を与えられる

事例から学び、次の一歩を踏み出そう

ワークエンゲージメントは、単なる流行語や人事施策のトレンドではなく、組織の生産性向上・離職防止・イノベーション促進に直結する経営課題です。

本記事で紹介した事例からも分かる通り、以下のポイントを押さえることが、エンゲージメント向上の成功の鍵となります。

- 課題の可視化

- サーベイなどで現状を数値化し、どの部署・要素に課題があるかを明確にする

- 施策の優先順位付け

- 組織課題に応じて、1on1の導入・柔軟な働き方・心理的安全性の醸成などを段階的に実施

- 継続的な改善

- 施策の効果を定期的に測定し、改善サイクルを回す

これらのステップを踏むことで、離職率の改善、社員の主体性向上、イノベーション促進など、組織にとって大きな成果を生み出すことができます。

「ミツカリエンゲージメント」の特徴とは?

「ミツカリエンゲージメント」は、パルスサーベイの考え方とAI分析を組み合わせた、進化型のオンライン従業員サーベイです。

具体的には次のような特徴を持っています。

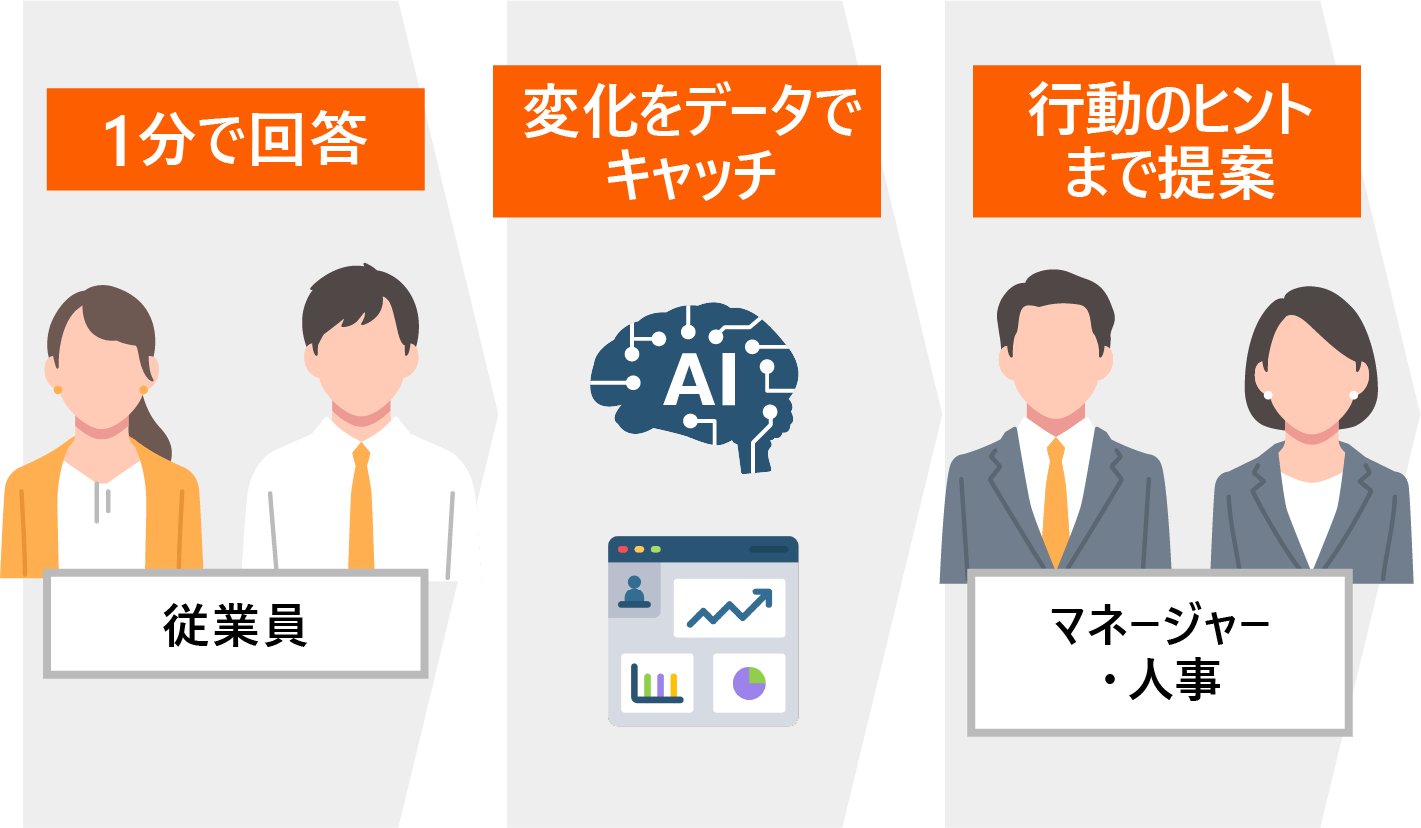

約1分で従業員の隠れた5つの感情を可視化

ミツカリのエンゲージメントサーベイは、質問項目7問約1分で計測可能です。

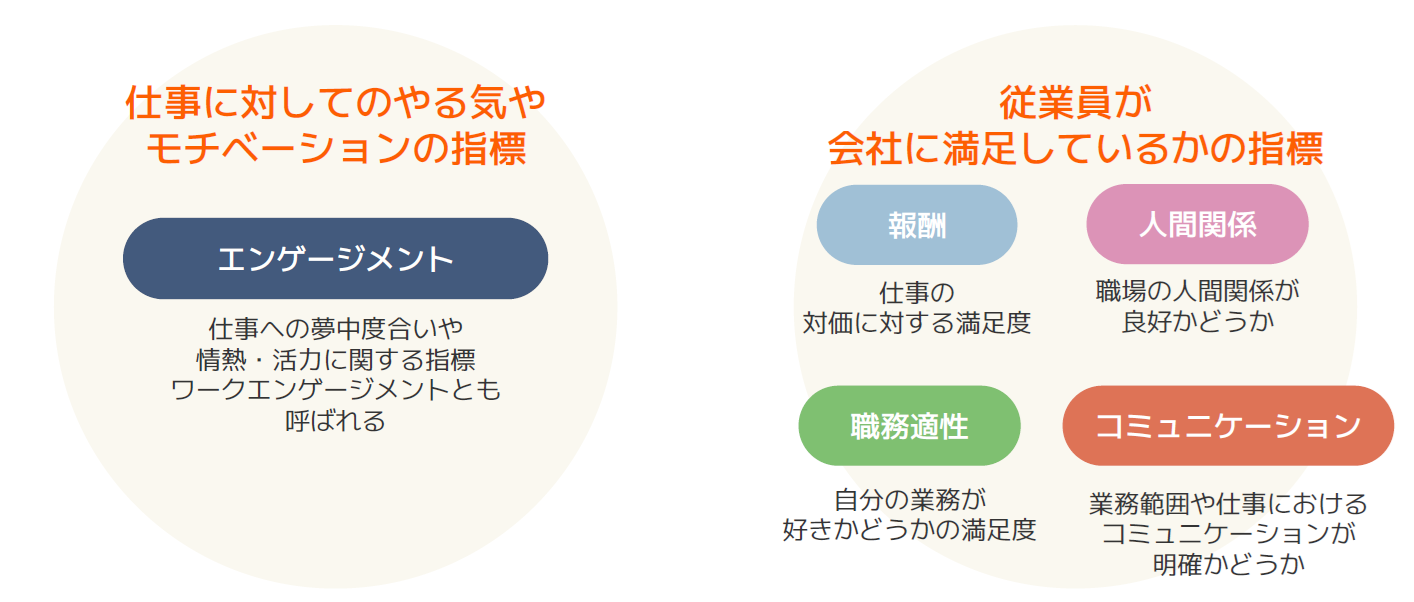

計測できる要素は「ワーク・エンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つです。

定期的に実施することで、前回とどのくらい感情に変化があったのかを比較できます。

「誰に声をかけるべきか」「どんな言葉が響くか」を可視化

集めたデータはAIと統計を用いて分析し、

- 今、孤立や不調の兆候があるメンバーは誰か

- どんな声かけ・言葉がその人に響きやすいか

を具体的に提示します。

ミツカリではエンゲージメントサーベイと併用できる性格適性検査で、サーベイ実施後の施策もサポートもします。

従業員に約10分の性格適性検査を受検いただくことで、従業員ひとりひとりの性格・価値観・コミュニケーションの取り方を可視化します。

特に活用されているのは、従業員の性格・価値観をもとに適切なコミュニケーションの取り方をアドバイスするシートです。

受検者一人ひとりのコミュニケーションの取り方をアドバイスしているので、どのように話しかければ悩みを引き出せるかを事前に考えることも可能です。

また、ミツカリではエンゲージメントサーベイ実施後の施策についても、担当者がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専任スタッフによる定着支援

ツールを導入しただけで終わらず、専任スタッフが伴走し、

- 結果の読み解き方

- 部署ごとの打ち手

- 定期振り返りや改善提案

などをサポート。ツールが“使われ続ける”状態を実現します。

適性検査との併用で相乗効果が得られる

私たちの毎日の気分やコンディションは、「天気」に例えられます。晴れの日もあれば、曇りや雨の日もあり、ときには思いもよらない嵐が訪れることもあります。

そんな変化する天気を無視して行動してしまえば、せっかくの計画も思うように進まないことがあります。

だからこそ必要なのが「地図」です。地図は土地の形や地勢を示し、どの方向に進むべきか、どのルートを選べばよいかという長期的な戦略を立てる助けになります。

そして、この地図にあたるのが、性格や特性を測る適性検査です。生涯を通じて大きく変わりにくいものだからこそ、自分自身の強みや特性を知り、将来の方向性を定めるための確かな指針になります。

しかし、地図だけでは不十分です。たとえ完璧な地図を持っていても、その日の天気を無視してしまえば、安全で効率のよいルート選びはできません。逆に天気の情報だけでは、どこへ向かうべきかという根本的な戦略を見失ってしまいます。

だからこそ、「天気(エンゲージメントサーベイ)」と「地図(適性検査)」を組み合わせることに大きな意味があります。天気が今日の行動判断を後押しし、地図が私たちの進むべき方向性を示してくれる。

この二つをそろえることで、「今日はどのルートを歩こうか」「今は進むときか、それとも待つときか」といった最適な意思決定が可能になります。

企業においても同じです。日々変化する社員の気持ちや意欲をエンゲージメントサーベイでつかみつつ、適性検査でそれぞれの特性や強みを理解する。

長期的な人材戦略と日々のマネジメント判断をつなぐことで、組織の可能性を最大限に引き出せるのです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております