従業員満足度調査は意味ない?数値化の落とし穴と、成果につなげる新しいアプローチ

「従業員満足度調査をやっても意味がないのでは?」

そう感じている人事担当者は少なくありません。

多くの企業が毎年アンケートを実施し、満足度を数値化していますが――その結果が具体的な改善やエンゲージメント向上につながっていないのが現実です。なぜ、せっかくの調査が「形だけ」で終わってしまうのか。

その理由は、“満足度”という指標が従業員の主体性やパフォーマンスを十分に捉えられないことにあります。

本記事では、「従業員満足度調査は意味がない」と言われる背景をひも解きながら、 これからの時代に求められる“ワークエンゲージメント”という新しい視点を解説します。

目次

なぜ「従業員満足度調査は意味ない」と言われるのか

従業員満足度調査(ES調査)は長年、多くの企業で「社員の声を聞くための標準ツール」として使われてきました。しかし近年、現場や経営から「効果が見えない」「やっても変わらない」といった批判が増えています。

原因は単純に調査自体の価値が無いからではなく、設計・運用・活用のどこかに“抜け”があるためです。以下で人事担当者に分かりやすく、具体的にその抜け穴を整理します。

よくある課題と“意味がない”と言われる具体的理由

表面的な「満足度」しか測れていない

多くのES調査は「給与」「福利厚生」「職場環境」といった項目をリッカート尺度で尋ねます。これらは重要ですが、“満足している”という回答が、主体的な働き方や成果につながっているかは別問題です。

言い換えれば、満足度は状態を示す指標であって、行動や成果を説明する指標ではありません。

調査結果がアクションにつながらない

調査を実施して集計しただけで終わるケースが多く見られます。結果を受けて「誰が」「いつ」「何をするか」が決まっていないと、データは単なる資料に留まります。

人事だけが見る“報告書”になり、現場のマネージャーが巻き込まれないままでは改善は起きません。

スコアを上げることが目的化してしまう(数値遊び)

「満足度70→75に上げる」のような目標設定は一見合理的ですが、スコアを上げるためだけの場当たり的な施策(慰労会、食堂の改善など)にリソースを割いても、核心的な課題(業務負荷、評価の不公正など)が解決されなければ持続的効果は期待できません。

重要なのは数値の変化の『理由』を掴むことです。

匿名性・信頼性の問題で本音が出ない

「上司に見られるのではないか」という不安や、調査結果が公表された後の変化が見えないと、回答は自己検閲されがちです。

特にサンプル数が少ない部署だと、匿名性が保てず回答が偏るリスクもあります。

集約(平均化)が個別の課題を隠す

全社平均の満足度が高くても、特定部署では深刻な問題を抱えていることはよくあります。

平均値だけを見ると「問題なし」と判断され、局所的な課題が放置されます。

頻度とタイムラグの問題

年1回の実施だと、変化に気づくのが遅れます。

早期に対応すべきシグナルを見逃し、問題が深刻化してから慌てて施策を打つ悪循環に陥ります。

人事担当者が今すぐチェックすべき「最低限の問い」

「従業員満足度調査が意味あるものか」を判断するために、人事は以下の問いを自分に投げかけてください。

- この調査で何を判断し、どのKPIに繋げるのか(目的は明確か)

- 集計後に誰が実行オーナーとなり、どんなアクションをいつまでに行うのか決まっているか

- 数値だけでなく、定性(自由記述・フォローインタビュー)を取り、理由まで掘れているか

- 結果を受けた現場マネージャーの巻き込みとフィードバックの仕組みがあるか

- 匿名性や回答率を担保する設計になっているか(小部署対策、複数チャネル)

従業員満足度調査が抱える限界

従業員満足度調査は、「社員の声を数値化できる」という点で長年重宝されてきました。しかし実際には、「調査を実施したけれど成果が出ない」「離職率が変わらない」といった悩みを抱える人事担当者も少なくありません。

ここでは、従業員満足度調査が抱える根本的な限界を、人事の実務視点でわかりやすく解説します。

満足度とパフォーマンスは直結しない

従業員満足度調査の典型的な設問は、「給与に満足していますか?」「福利厚生に満足していますか?」「上司のサポートに満足していますか?」などです。一見すると、組織の健康状態を測る良い質問のように見えますが、「満足=高い成果」ではないという点に注意が必要です。

たとえば、給与や制度に満足していても、仕事にやりがいを感じていない社員は少なくありません。その一方で、「給与には不満があるが、この仕事が好きだから努力できる」と感じている社員もいます。

つまり、満足度は“職場の環境や待遇への評価”にすぎず、社員のエンゲージメント(仕事への熱意・没頭・活力)を直接的に測るものではないのです。

実務上の落とし穴

- 「満足度が高い=社員が定着する」と思い込む

- 「不満が多い=離職につながる」と短絡的に捉える

- 満足度を上げるために、給与や福利厚生の改善ばかりに注力してしまう

こうした“満足度偏重”の施策は、短期的な満足は生んでも、組織全体のパフォーマンス向上にはつながりにくいのです。

実際、近年では「従業員満足度」よりも「従業員エンゲージメント」を重視する企業が増えています。エンゲージメントは、仕事への情熱や意欲を測る指標であり、生産性・離職率・顧客満足度といった経営成果との関連性が明確に示されているのです。

回答が本音を反映しにくい

もう一つの限界は、調査の回答が「本音」を反映していない可能性が高いという点です。

匿名で回答しても「本当に匿名なのか」「この結果が上司に伝わるのではないか」という不安を感じる社員は多くいます。とくに日本企業では、「波風を立てたくない」「悪く書くとチームに迷惑がかかる」といった心理的抑制が働き、無難な回答を選ぶ傾向があります。

結果として、調査結果が「実際よりも良く見える」「問題が見えにくくなる」といった状況が起きやすいのです。

よくある現場の声

- 「どの部署もスコアが高いのに、なぜ離職が止まらないのか」

- 「社員の不満を感じているのに、調査では“満足”と出る」

こうした“表面上の良いスコア”は、経営層に誤った安心感を与えてしまい、結果的に改善のタイミングを逃すリスクがあります。

対応のポイント

- 匿名性を徹底的に担保し、回答者が安心できる仕組みを整える

- 定量データだけでなく、自由記述や1on1などの定性データも組み合わせる

- 「回答して終わり」ではなく、結果のフィードバックを社員にも共有することで信頼を醸成する

社員が「自分の意見がちゃんと反映されている」と感じることで、初めて調査が“生きたデータ”になります。

改善につながらない「数字遊び」化

人事担当者が最も陥りやすいのが、「満足度の数値を上げること自体」が目的化してしまう状態です。

例えば、「満足度70点から80点を目指す」というKPIを設定しても、その数値が何を意味するのか、どうすれば上がるのかが明確でなければ改善は進みません。

数値だけを見て一喜一憂しても、「なぜ70点なのか」「80点にするためにどんな環境変化が必要なのか」という因果関係を特定しなければ、“数字遊び”に終わってしまうのです。

よくある失敗例

- スコアが下がると「アンケートの設問を変える」「回答方法を変える」など、表面的な調整をする

- 結果の報告書を作って終わり、次のアクションに結びつかない

- 改善策が現場に届かず、人事部内だけで完結してしまう

このような状態では、従業員は「どうせ会社は何も変わらない」と感じ、次第に調査への信頼を失っていきます。そして回答率の低下、形骸化、形式的な年次調査という悪循環が生まれるのです。

「従業員満足度調査 数値化」の正しい理解

「従業員満足度調査は意味がない」「スコアが高くても辞める人は辞める」といった声を耳にすることがあります。しかし実際には、多くの企業が毎年のように従業員満足度を“数値化”し、経営会議や人事戦略の判断材料として活用しています。

では、この「数値化」にはどのような意義があり、どのような限界があるのでしょうか。

比較やトレンド把握には有効

従業員満足度を数値化する最大のメリットは、「変化を可視化できること」です。

たとえば全社平均が前年より5ポイント下がった、あるいは営業部のスコアが他部門よりも10ポイント高い——このように、定量的な比較が可能になります。

数値があることで、

- 部署ごとの強み・弱みを客観的に把握できる

- 組織改革や制度変更の効果をモニタリングできる

- 役員や現場責任者への報告資料として説得力を持たせられる

といった実務的な利点があります。

経営層にとっても「人の感情」を経営データの一部として扱えるようになり、組織の健康状態を俯瞰的に把握する上で有効です。

経営指標との関連性を探れる

もう一つの重要な価値が、「他の経営指標との関係性を分析できる点」です。たとえば以下のような形で、従業員満足度データと他のKPIを掛け合わせることで、組織課題を数値的に浮き彫りにできます。

- 離職率

- 満足度の低い部署ほど退職者が多い

- 生産性

- 満足度の高いチームほど業績が安定している

- 顧客満足度(CS)

- 従業員満足が高い店舗は顧客満足も高い

このように、従業員満足度を“単なるアンケートスコア”ではなく、“経営指標の一部”として分析することで、「人の満足」が「組織の成果」にどう影響しているかを科学的に検証することが可能になります。

限界 ― 数値だけでは“行動変容”を生まない

ただし、ここに大きな落とし穴もあります。数値そのものを目標にしてしまうと、“なぜ満足度が下がったのか”、“どんな職場体験が影響しているのか”という本質的な部分を見落としてしまうのです。

たとえば「上司との関係性に不満」と回答している社員が多かった場合、その背景には「面談の時間が取れない」「期待が伝わっていない」など、個別の体験や環境要因が隠れているかもしれません。

数値だけを追いかける調査では、こうした“定性的な気づき”を得られません。本当に意味のある改善を行うには、自由記述や1on1、ワークショップなどを通じて、「スコアの裏にある声」を聞き取る仕組みが不可欠です。

これからは「ワークエンゲージメント」の時代

従業員満足度調査の限界を乗り越える新しい概念として、今、世界中の企業で注目されているのが「ワークエンゲージメント(Work Engagement)」です。

「働きがい」「モチベーション」「エンゲージメント」という言葉が混在しがちな中で、ワークエンゲージメントは“仕事そのものへの前向きな没頭状態”を示す科学的な指標として注目を集めています。

ワークエンゲージメントとは?

ワークエンゲージメントとは、オランダ・ユトレヒト大学のシャウフェリ教授らによって提唱された概念で、「活力(Vigor)」「熱意(Dedication)」「没頭(Absorption)」の3要素から構成されます。

- 活力

- 仕事にエネルギーを感じ、粘り強く取り組む

- 熱意

- 仕事に誇りや意義を感じている

- 没頭

- 仕事にのめり込み、時間を忘れるほど集中できる

単なる「満足」ではなく、社員がどれだけ前向きに主体的に仕事に取り組めているかを測定するのが、ワークエンゲージメントの特徴です。

満足度との違い ― “受け身”から“能動”へ

従業員満足度とワークエンゲージメントは、似ているようで本質的に異なります。それぞれの焦点を整理すると、次のような違いがあります。

| 比較軸 | 従業員満足度 | ワークエンゲージメント |

|---|---|---|

| 焦点 | 会社が与える待遇・環境への満足 | 仕事への前向きな関与 |

| 性質 | 受け身的・反応的 | 能動的・主体的 |

| 測定目的 | 不満要因の発見 | 成果を生む心理状態の可視化 |

| 改善アプローチ | 福利厚生・給与・制度中心 | モチベーション・職場体験・成長支援中心 |

つまり、満足度調査が「会社がどれだけ従業員を満足させているか」という受け身の視点なのに対し、ワークエンゲージメントは「社員がどれだけ自ら仕事に熱中し、価値を生み出しているか」という能動的な視点に立っています。

この違いこそが、エンゲージメント調査が経営において重要視されている理由です。単に“満足している社員”ではなく、“活き活きと働く社員”が多い組織こそ、持続的な成果を上げるのです。

エンゲージメント調査の効果 ― 数字では見えない「変化」を生む

ワークエンゲージメントを測定・向上させることで、組織にはさまざまなポジティブな効果が期待できます。

- 離職率の低下

- エンゲージメントの高い社員は、仕事への誇りと目的意識を持っているため、組織への定着率が高まります。実際に、Gallup社の調査では、エンゲージメント上位企業は離職率が最大40%低いという結果も報告されています。

- 生産性・パフォーマンスの向上

- 高いエンゲージメントは「やらされ感」を減らし、「自分の仕事が誰かの役に立っている」という実感を強めます。結果的に、自発的な改善提案や顧客志向の行動が増え、生産性向上につながります。

- イノベーションの促進

- エンゲージメントが高い職場では、心理的安全性が高く、新しい挑戦や発言がしやすくなります。これにより、創造的なアイデアや新規プロジェクトが生まれやすくなります。

- 組織文化の健全化

- エンゲージメント調査を継続的に実施することで、「社員の声を大切にする文化」が醸成されます。上司と部下の対話も増え、信頼関係の強い組織風土へと変化します。

世界的にも、従業員満足度調査からエンゲージメントサーベイ(従業員エンゲージメント調査)への移行が急速に進んでいます。Google、Adobe、日立製作所など、多くの企業が“働きがい”を重視したサーベイを取り入れ、人的資本経営の基盤としています。

「意味のある調査」にするためのポイント

ここまで見てきたように、従業員満足度調査は「やり方」次第で、まったく異なる成果を生み出します。単にスコアを集計するだけではなく、組織の変革につながる“意味のある調査”にするには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

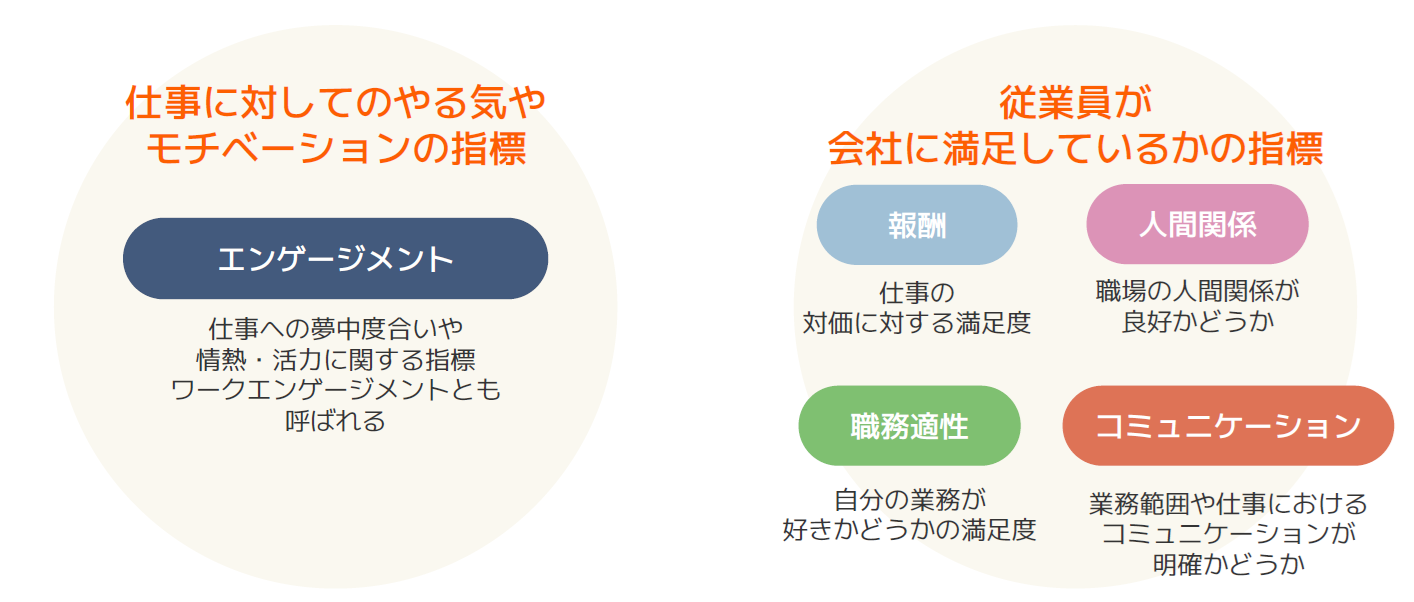

単なる満足度ではなく、「エンゲージメント」を測定する

従業員満足度調査では「給与」「福利厚生」「職場環境」など、待遇面への満足度が中心になります。しかし、これだけでは“働きがい”や“主体的なモチベーション”を正確に捉えることはできません。

そこで必要なのが、ワークエンゲージメントの視点を取り入れた調査です。「この仕事に誇りを感じている」「毎日が充実している」「チームの目標達成にやりがいを感じる」など、仕事への熱意や活力を可視化する質問項目を設けることで、本当の意味での組織の健康状態が見えるようになります。

満足度は“過去と現在”を測る指標、エンゲージメントは“未来”を測る指標。両者をバランスよく把握することで、採用・育成・定着の全プロセスに活かせるデータが得られます。

定点観測し、トレンドを把握する

調査は「一度きり」では意味がありません。年1回だけ実施しても、現場で起きている変化や心理的な兆候を見逃してしまうからです。

ポイントは、定期的に同じ指標で測り続けること(定点観測)です。四半期ごと・半期ごとなどのスパンで調査を行い、

- スコアが下がっている部署

- 改善傾向にあるチーム

- 特定の職種での離職リスク

といったトレンドを早期に把握します。

変化を「追える」状態を作ることで、打ち手のスピードと精度が格段に上がります。

数値と具体的な行動(1on1・制度改善)を結びつける

調査の目的は「数値を上げること」ではなく、「現場で行動を変えること」です。そのためには、調査結果を分析して終わりにせず、具体的なアクションにつなげる設計が欠かせません。

たとえば、

- エンゲージメントの低い部署では、上司と部下の1on1ミーティングを強化する

- 「成長機会に不満がある」との回答が多い場合は、教育制度やキャリア面談を見直す

- 「チームの連携に課題がある」と出た場合は、部門横断のプロジェクトや共有会を実施する

このように、調査結果 → 分析 → 改善施策 → フィードバックのPDCAサイクルを回すことが、「意味のある調査」への第一歩です。

経営・人事だけでなく、現場マネージャーも巻き込む

従業員調査は人事主導で行われることが多いですが、実際に職場環境を動かすのは現場のマネージャーです。マネージャーがデータを自分事として捉え、日々のマネジメントや1on1で活用できる状態を作ることが不可欠です。

たとえば、ミツカリエンゲージメントのようなツールでは、部署ごと・チームごとのスコアを可視化できるため、現場リーダーが自ら課題を発見し、改善アクションを設計できます。

「調査結果を共有する」だけでなく、「どうすればこのスコアを現場の成長につなげられるか」まで一緒に考える文化をつくることが、調査を“組織開発の起点”に変えるポイントです。

性格特性などの個人データと掛け合わせ、解像度を高める

もう一歩踏み込むなら、個人特性(パーソナリティデータ)とエンゲージメントデータを掛け合わせることで、分析の解像度を高めることができます。たとえば、

- 外向的な社員が多いチームでは、チーム連携施策が効果的

- 慎重型の社員が多い部署では、目標設定や評価の透明性がカギ

といったように、人の性格や価値観に合わせたマネジメント設計が可能になります。

ミツカリエンゲージメントでは、エンゲージメントスコアと性格データ(ミツカリ適性検査)を連動させ、「誰が・なぜ・どんな時にモチベーションを高めやすいか」を科学的に分析できます。これにより、従来の「平均的な満足度」では見えなかった個と組織の関係性を可視化できるのです。

「満足度」から「エンゲージメント」へ

これまでの従業員満足度調査は、給与や制度、職場環境といった表面的な満足度を測ることに重点が置かれてきました。その結果、調査結果が経営や現場のアクションにつながらず、「意味がない」と感じる企業も少なくありません。

しかし一方で、数値化には以下のようなメリットがあります。

- 部署や年代ごとの比較ができる

- 前年とのトレンドや変化を把握できる

- 経営指標との相関を分析できる

つまり、数値化自体は無駄ではなく、組織の現状を客観的に理解するためのスタートラインとして有効です。

ワークエンゲージメントで見える「働きがい」と「主体性」

これからの人事施策では、単なる満足度ではなく、社員の主体性や活力を測る「ワークエンゲージメント」が重要です。ワークエンゲージメントは、活力・熱意・没頭の3つの要素で構成され、社員がどれだけ前向きに仕事に取り組み、組織に貢献しているかを示す指標です。

- 従業員満足度

- 受け身的な「待遇への満足」

- エンゲージメント

- 能動的な「仕事への関与」

この違いを理解することが、従業員調査を単なるアンケートから、組織変革につなげる第一歩となります。

意味ある調査にするための仕組み

調査を「意味あるもの」にするには、以下のポイントが重要です。

- 定期的なトレンド把握

- 短期的な結果だけで判断せず、部署・年代・職種ごとの変化を継続的に追う。

- 施策やマネジメントへの連動

- 1on1や制度改善など、具体的な行動に結びつける。

- 個人特性との掛け合わせ

- 性格や適性データを組み合わせることで、個人に最適化された改善策を設計。

- 現場マネージャーの巻き込み

- 経営・人事だけでなく、現場リーダーも調査結果を活用し、自律的な改善を促す。

これにより、調査は単なる数値収集ではなく、組織を変えるエンジンとして機能します。

これからの人事施策は、「従業員満足度を測る」だけでなく、社員の働きがいを可視化し、組織の成果につなげることが求められます。

ミツカリエンゲージメントを活用すれば、単なるアンケートではなく、データに基づき現場を動かす“意味のある調査”を実現できます。 満足度調査からエンゲージメント調査へのシフトは、組織の未来を変える第一歩です。

ミツカリエンゲージメントで実現する「科学的なエンゲージメント向上」

ここまで、「従業員エンゲージメントの指標」「測定方法」「構成要素」「スコア化」について解説してきました。しかし、実際に自社でエンゲージメントを継続的に測定し、改善につなげていくためには、専門的な知識とデータ分析のノウハウが欠かせません。

その課題を解決するのが、データに基づくエンゲージメント改善プラットフォーム「ミツカリエンゲージメント」です。

ワークエンゲージメント理論に基づいた設計

ミツカリエンゲージメントは、国際的に認められた「ワークエンゲージメント理論(UWES)」をベースに開発されています。心理学的に裏づけのある指標をもとに設計されているため、「なんとなくの満足度調査」ではなく、科学的根拠に基づいた測定と改善が可能です。

組織・チーム・個人単位での可視化

全社平均だけでなく、部署別・チーム別・個人別にエンゲージメントスコアを可視化できます。これにより、「どの部署でエンゲージメントが低下しているのか」「どの上司・チームが高い状態を維持しているのか」を正確に把握できます。

属人的な感覚ではなく、データに基づくマネジメントを実現します。

性格データとの掛け合わせ分析

ミツカリ独自の強みは、性格データとエンゲージメントデータを組み合わせて分析できる点です。たとえば、「どのタイプの社員が、どの環境・上司のもとで活躍しやすいか」を明らかにすることで、配置や育成の精度を飛躍的に高めます。

エンゲージメントを“個人と環境のマッチング”から考える、次世代のアプローチです。

アクションにつながる改善提案

多くのサーベイは「数値が出て終わり」になりがちですが、ミツカリエンゲージメントは違います。分析結果に基づき、具体的な改善施策やマネジメントアクションを提示。「見える化」から「行動変化」までを一気通貫で支援します。

データに基づく改善で組織の未来をつくる

従業員エンゲージメントは、いまや単なる人事トレンドではなく、企業の成長力を左右する経営指標です。従業員がどれだけ仕事に熱意を持ち、組織に貢献しようとしているか――その状態を定量的に把握できるのがエンゲージメントサーベイの大きな価値です。

重要なのは、「測ること」そのものではなく、データをもとに改善のサイクルを回すことです。具体的には次の4つのステップを意識することがポイントになります。

- 指標化して可視化すること

- 定性的な印象ではなく、数値として「どの部署・層が高い/低いか」を明確にする。これにより、感覚ではなくデータに基づく意思決定が可能になります。

- 定期的に測定すること

- 一度のサーベイではなく、四半期や半年ごとに継続して行うことで、施策の効果を検証しやすくなります。経年比較によって、組織の変化を「見える化」することが大切です。

- 構成要素をバランスよく改善すること

- エンゲージメントを高めるには、「仕事のやりがい」「信頼関係」「成長機会」「チームワーク」「働きやすさ」など、複数の要素を総合的に見ていく必要があります。どれか一つを強化しても、他が低ければ全体としては伸び悩みます。

- スコアを分析し、具体的施策に結びつけること

- 数値を「現場改善」や「人事施策」に落とし込むことで、初めてエンゲージメント向上が成果につながります。マネジメント研修、1on1制度、キャリア支援など、組織の現状に合わせた施策を検討しましょう。

これらを実行できる企業こそ、従業員がいきいきと働き、長期的に成長し続ける「強い組織文化」を育むことができます。

一方で、これを自社だけで仕組み化するのは容易ではありません。

そんなときに頼れるのが、科学的なアプローチで従業員エンゲージメントを可視化・分析できる「ミツカリエンゲージメント」です。心理学理論に基づいた設計で、エンゲージメントスコアを正確に測定し、性格データと組み合わせて「誰がどんな環境で力を発揮できるか」を明らかにします。単なるサーベイにとどまらず、改善アクションまで導くのが特徴です。

これからの人事は、“勘と経験”ではなく“データと科学”の時代へ。もし自社で「従業員エンゲージメントを科学的に測定し、改善していきたい」とお考えなら、ミツカリエンゲージメントがその第一歩となるでしょう。データに基づく改善で、組織の未来を一緒に描いていきませんか?

「ミツカリエンゲージメント」の特徴とは?

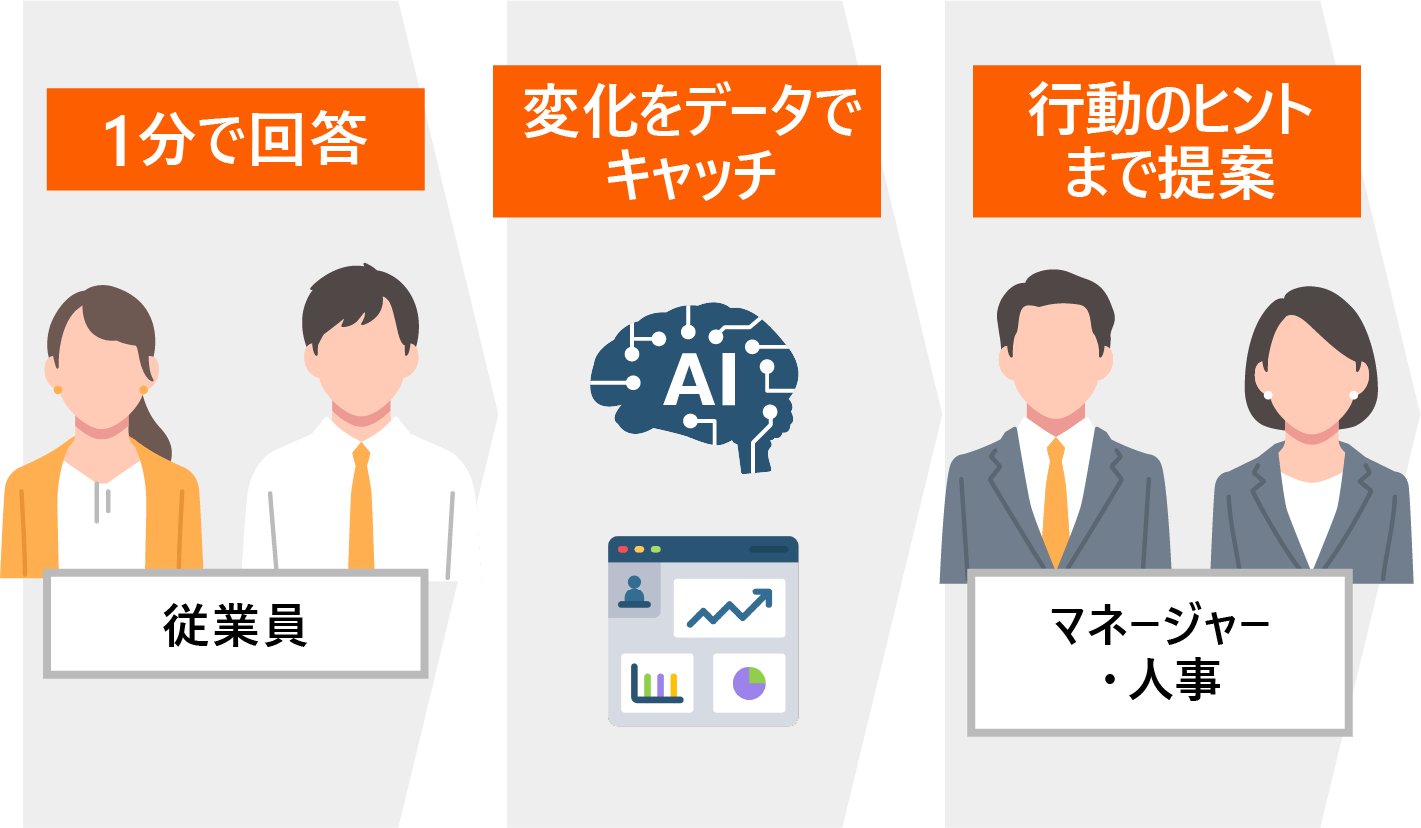

「ミツカリエンゲージメント」は、パルスサーベイの考え方とAI分析を組み合わせた、進化型のオンライン従業員サーベイです。

具体的には次のような特徴を持っています。

約1分で従業員の隠れた5つの感情を可視化

ミツカリのエンゲージメントサーベイは、質問項目7問約1分で計測可能です。

計測できる要素は「ワーク・エンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つです。

定期的に実施することで、前回とどのくらい感情に変化があったのかを比較できます。

「誰に声をかけるべきか」「どんな言葉が響くか」を可視化

集めたデータはAIと統計を用いて分析し、

- 今、孤立や不調の兆候があるメンバーは誰か

- どんな声かけ・言葉がその人に響きやすいか

を具体的に提示します。

ミツカリではエンゲージメントサーベイと併用できる性格適性検査で、サーベイ実施後の施策もサポートもします。

従業員に約10分の性格適性検査を受検いただくことで、従業員ひとりひとりの性格・価値観・コミュニケーションの取り方を可視化します。

特に活用されているのは、従業員の性格・価値観をもとに適切なコミュニケーションの取り方をアドバイスするシートです。

受検者一人ひとりのコミュニケーションの取り方をアドバイスしているので、どのように話しかければ悩みを引き出せるかを事前に考えることも可能です。

また、ミツカリではエンゲージメントサーベイ実施後の施策についても、担当者がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専任スタッフによる定着支援

ツールを導入しただけで終わらず、専任スタッフが伴走し、

- 結果の読み解き方

- 部署ごとの打ち手

- 定期振り返りや改善提案

などをサポート。ツールが“使われ続ける”状態を実現します。

適性検査との併用で相乗効果が得られる

私たちの毎日の気分やコンディションは、「天気」に例えられます。晴れの日もあれば、曇りや雨の日もあり、ときには思いもよらない嵐が訪れることもあります。

そんな変化する天気を無視して行動してしまえば、せっかくの計画も思うように進まないことがあります。

だからこそ必要なのが「地図」です。地図は土地の形や地勢を示し、どの方向に進むべきか、どのルートを選べばよいかという長期的な戦略を立てる助けになります。

そして、この地図にあたるのが、性格や特性を測る適性検査です。生涯を通じて大きく変わりにくいものだからこそ、自分自身の強みや特性を知り、将来の方向性を定めるための確かな指針になります。

しかし、地図だけでは不十分です。たとえ完璧な地図を持っていても、その日の天気を無視してしまえば、安全で効率のよいルート選びはできません。逆に天気の情報だけでは、どこへ向かうべきかという根本的な戦略を見失ってしまいます。

だからこそ、「天気(エンゲージメントサーベイ)」と「地図(適性検査)」を組み合わせることに大きな意味があります。天気が今日の行動判断を後押しし、地図が私たちの進むべき方向性を示してくれる。

この二つをそろえることで、「今日はどのルートを歩こうか」「今は進むときか、それとも待つときか」といった最適な意思決定が可能になります。

企業においても同じです。日々変化する社員の気持ちや意欲をエンゲージメントサーベイでつかみつつ、適性検査でそれぞれの特性や強みを理解する。

長期的な人材戦略と日々のマネジメント判断をつなぐことで、組織の可能性を最大限に引き出せるのです。

理論を実践につなげよう

本記事では、組織課題の解決に欠かせない「モチベーション」「従業員エンゲージメント」「ワークエンゲージメント」の違いと活用方法を詳しく解説してきました。

改めて整理すると、各指標の役割は以下の通りです。

- モチベーション

- 個人の行動を生み出す源泉であり、「なぜ働くのか」「何にやりがいを感じるのか」といった内的・外的要因を把握するのに有効

- 従業員エンゲージメント

- 社員が組織に対してどれだけ信頼や愛着を持ち、貢献意欲を示しているかを評価する指標。離職防止や組織文化浸透の施策設計に活用可能

- ワークエンゲージメント

- 社員が仕事そのものに対してどれだけ没頭し、充実感を感じているかを示す心理状態。生産性向上やメンタルヘルス改善と直結する

特にワークエンゲージメントは、日々の業務における社員の心理状態を定量化できるため、「働きがい」「業務への集中度」「ストレス耐性」などの実務課題に直接つなげられる点が特徴です。従来の「感覚的なマネジメント」では見えにくかった課題を、データに基づき科学的に改善できるのが大きなメリットです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております