テクニカルスキルとは何か?組織の競争力を高める人材育成のカギ

企業の人材戦略において「社員にどんなスキルを求め、どのように育成するか」は常に重要なテーマです。

特に最近はDXやAIの普及により、業務を遂行するための「専門知識や技術=テクニカルスキル」の重要性が一層高まっています。

しかし、以下のような課題に直面している人事担当者や経営者もいるのではないでしょうか?

- 採用の場面:採用候補者に必要なスキルをどう定義するか

- 育成の場面:社員にどの段階で何を身につけさせるべきか

- 経営戦略の視点:競争力に直結する必要な専門スキルは何か

本記事では、テクニカルスキルの定義はもちろん、職種ごとに必須のスキル具体例から育成・評価の方法など、人材戦略に役立てるためのポイントをHRTechツールを提供して採用や人材育成の課題を解決してきた『ミツカリ』が解説します。

目次

テクニカルスキルの定義とは?

「テクニカルスキル(Technical Skills)」とは、専門的な知識や技術を活用し、業務を遂行するために必要なスキルを指します。

具体的には、プログラミングやデータ分析、設計や製造技術、会計、法務など、職務そのものに直結するスキルが代表例です。

ビジネスの現場に置き換えると、テクニカルスキルは 「業務を正確かつ効率的に遂行する力」 と言い換えることもできます。

たとえば、経理職であれば会計基準に基づいた正確な仕訳や財務分析の力、マーケティング職であればデータ解析やSEO、広告運用スキルなどがそれにあたります。

営業職でもCRMの活用やプレゼン資料作成のスキルはテクニカルスキルの一部といえます。

重要なのは、必要とされるテクニカルスキルは職種や業界ごとに大きく異なるという点です。

ITエンジニアにとってはプログラミングやセキュリティの知識が必須ですが、製造業では品質管理や設備保全の知識がより重要になります。

このため、採用や人材育成を考える際には、「自社の業務において、どのテクニカルスキルが成果に直結するのか」を明確に定義することが欠かせません。

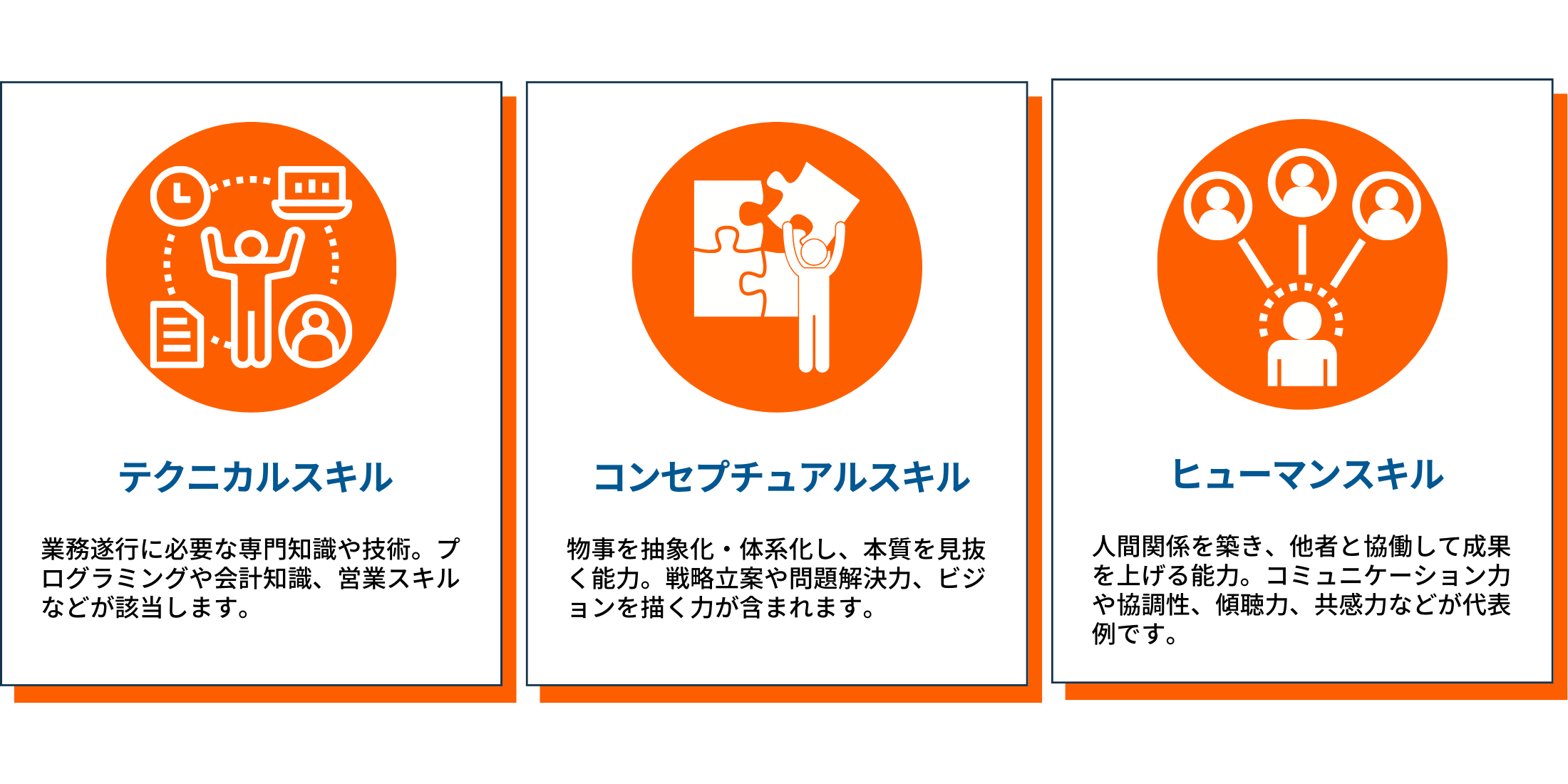

また、テクニカルスキルはマネジメント層に求められる「コンセプチュアルスキル(概念化能力)」や、人間関係を円滑に進める「ヒューマンスキル(対人能力)」と対比されることが多いスキル領域です。

- テクニカルスキル:業務を遂行するための専門知識・技術

- コンセプチュアルスキル:物事を抽象化し、全体像から戦略を立てる力

- ヒューマンスキル:人を巻き込み、協働を促す力

人材育成の観点では、社員のキャリアステージごとにこれら3つのスキルの比重が変化します。

新入社員や若手社員にとっては「業務を遂行できるだけのテクニカルスキル」が最優先ですが、管理職や経営層になるにつれ、「人を動かす力」や「組織を構想する力」の比重が高まります。

つまり、企業の人材戦略においては 「どのスキルを、どの段階で、どのように育成するか」 を設計することが極めて重要です。

特に人事担当者や経営者の方にとって、テクニカルスキルの定義を正しく理解し、自社の人材要件に落とし込むことは、採用・配置・育成の全てのフェーズで大きな判断材料となります。

>>【関連記事】コンセプチュアルスキルとは何か?現代の人材育成に欠かせない視点

>>【関連記事】人材育成に欠かせない!【ヒューマンスキル】の本質と伸ばし方

テクニカルスキルが注目される背景

近年、企業の人材戦略において「テクニカルスキルの重要性」が再び大きく注目されています。

かつては「経験や根性」「社内でのOJT」などで補えると考えられていた部分も、いまやデジタル化・グローバル化・キャリア自律の加速によって、明確に求められるスキルとして認識されるようになりました。

ここでは、その背景を3つの観点から整理します。

DX・AIの進展 ― デジタル化が生むスキル格差

企業のあらゆる業務においてデジタル変革(DX)が急速に進んでいます。

たとえば、営業活動はCRMやMAツールを駆使して効率化され、バックオフィスではクラウド会計や労務システムが当たり前になりつつあります。

これらを「使えるかどうか」で業務効率には大きな差が生まれます。

さらに、AI技術の普及がスキル格差を一層広げています。ChatGPTなどの生成AIは誰でも利用できますが、「ただ使うだけの人材」と「仕組みを理解し、業務に最適化できる人材」の間には決定的な違いがあります。

人事・経営層の方からすると、社員のAIリテラシーやデータ活用スキルを高めることは、生産性と競争力の向上に直結する重要課題といえるでしょう。

専門性による差別化 ― 汎用業務は自動化される時代

グローバル化とテクノロジーの進歩により、汎用的な業務はアウトソースや自動化の対象になりやすくなっています。

たとえば経理の仕訳入力や営業の日程調整といった定型業務は、RPAやAIチャットボットに置き換わりつつあります。

この環境下で企業が競争優位を築くには、「高度な専門性を持つ人材」を確保・育成することが不可欠です。

エンジニアなら先端技術に精通した開発力、マーケティング職ならデータ解析に基づいた戦略立案力、バックオフィス職でも高度な法務知識や国際会計基準への対応力などが差別化要因になります。

経営者や人事担当者にとっては、「自社の中核となる専門スキルは何か」「外部委託すべき部分と社内に残すべき部分はどこか」を見極め、その領域を担う人材を重点的に育成する戦略が求められます。

キャリア自律の潮流 ― 個人が市場価値を意識する時代

働き方改革や終身雇用制度の変化により、従業員一人ひとりが「自分の市場価値を高める」意識を強めています。

特に20〜30代の若手社員は、給与や役職だけでなく、「どんなスキルを身につけられるか」を重視してキャリア選択を行います。

転職市場では資格や技術スキルが明確に評価されやすく、履歴書や職務経歴書にも具体的に記載できます。

そのため、テクニカルスキルは従業員にとってキャリア形成の武器であり、企業にとっては優秀層の定着や採用力の向上に直結する要素です。

経営者や人事の方は、従業員が自律的にスキルを磨ける環境を整備することが、離職防止やエンゲージメント向上につながる点を意識する必要があります。

テクニカルスキルの具体例

テクニカルスキルは、職種や業界によって必要な内容が大きく異なります。

言い換えるなら、「その職務を遂行するための必須スキル」であり、習得の度合いが成果や生産性に直結します。

ここでは、人材育成や採用の現場で押さえておきたい代表的な領域を整理します。

IT・デジタル領域

デジタル化が進む現代において、最も注目されるのがIT関連のテクニカルスキルです。

- プログラミングスキル(Python、Java、JavaScriptなど)

- データベース設計やSQLの知識

- AI・機械学習の活用スキル

- 情報セキュリティやネットワーク構築の知識

これらはエンジニア職に限らず、マーケティング担当者や企画職など「非IT職種」にも広がりつつあります。

企業としては、デジタル人材を育成・確保することが競争力の基盤になります。

製造・エンジニアリング領域

ものづくりの現場では、従来から高度な専門スキルが求められてきました。

- CADや3Dモデリングによる設計スキル

- 機械操作やロボット制御技術

- 品質管理や安全管理のスキル

近年はIoTやスマートファクトリーの普及により、これらの技術はさらに高度化しています。

人材不足が深刻化する中で、熟練技術者から次世代へのスキル伝承は大きな経営課題となっています。

マーケティング領域

デジタルマーケティングの普及により、マーケターにもテクニカルスキルが必須になりました。

- データ分析・統計解析スキル

- SEO(検索エンジン最適化)やコンテンツマーケティング

- 広告運用(Google広告、SNS広告など)

- マーケティングオートメーション(MA)ツールの活用

従来の「経験と勘」に頼る手法から、データドリブンで意思決定する時代に移り変わっており、マーケティング部門の人材育成では分析力やツール活用スキルがカギを握ります。

バックオフィス領域

企業運営を支えるバックオフィスにも、多様なテクニカルスキルがあります。

- 会計・税務の知識とシステム活用スキル

- 法務知識(契約書作成やコンプライアンス対応)

- 労務管理や人事システムの運用スキル

近年はクラウド会計ソフトや人事システム(HR Tech)の導入が進み、システムを正しく運用できるスキルが組織効率を左右しています。

専門職領域

医療、教育、研究開発などの専門職は、それぞれ独自の高度なスキルを必要とします。

- 医療分野では 診療技術や検査スキル

- 教育分野では 指導力や教育工学の知識

- 研究開発では 実験スキルや論文執筆能力

こうした領域は資格制度や学術的なトレーニングが重視される傾向が強く、長期的な育成プランが欠かせません。

テクニカルスキルと企業の競争力

テクニカルスキルは、単に「専門的な業務を遂行するための知識や技術」というだけではありません。

実は企業の競争力そのものを左右する戦略的な資産といえます。なぜなら、テクニカルスキルを持つ人材が社内に多ければ多いほど、業務効率やサービス品質が高まり、結果的に市場での優位性を獲得できるからです。

ここでは、テクニカルスキルが競争力に直結する3つの理由を整理します。

生産性の向上

まず最も直接的な効果は、業務の効率化と生産性の向上です。

例えば、従来の表計算ソフト(Excel)だけを使って手作業で分析を行う社員と、BIツールやPythonを用いてデータ集計を自動化できる社員とでは、同じ作業にかかる時間が大きく異なります。

前者が数日かけて行う業務を、後者は数時間で終えることができるケースも珍しくありません。

さらに、テクニカルスキルを持つ人材は単に「速い」だけでなく、「正確で再現性のある成果」を生み出せます。これにより、属人化のリスクを減らし、組織全体のパフォーマンスを底上げすることができます。

経営視点で見れば、限られたリソースを最大限に活かす手段であり、固定費削減や利益率向上にも直結するのです。

イノベーションの創出

次に、テクニカルスキルは新しい価値を生み出す力=イノベーションに直結します。

高度な技術を理解している人材が多ければ多いほど、最新のテクノロジーを応用して新サービスや新しいビジネスモデルを創出する可能性が広がります。

特に、異なる分野のスキルを掛け合わせる「越境型人材」は、従来にない発想やプロダクトを生み出す原動力になります。

例えば、製造業でデータ分析スキルを持つ技術者が現場データを解析し、生産ラインの効率を最適化する。

あるいはマーケティング人材がAIを活用して顧客行動を予測し、キャンペーンの成功率を高める。こうした取り組みは、すべてテクニカルスキルの裏付けがあってこそ実現可能です。

イノベーションは「一部の研究開発部門だけが担うもの」ではなく、組織全体に技術的な素養があるかどうかによって生まれる頻度やスピードが大きく変わるのです。

採用市場での魅力度

最後に、テクニカルスキルは 人材獲得力の強化にもつながります。

現代の求職者は「給与や待遇」だけでなく、

- スキルアップできる環境があるか

- 最新の技術やツールを学べるか

- 市場価値を高められる経験を積めるか

といった観点を重視しています。特に若手層やハイレベル人材は、自身の成長を支援してくれる企業を選びます。

もし企業が「学べる機会が少ない」「古いツールに依存している」という印象を持たれてしまうと、優秀な人材の採用は難しくなり、定着率も下がります。

逆に、テクニカルスキルを体系的に育成できる企業は「成長環境のある魅力的な職場」として評価され、採用競争力を高めることができます。

テクニカルスキルの育成方法

テクニカルスキルは、単なる知識の習得だけでは十分に身につきません。実際の業務やプロジェクトに関わりながら、「使えるスキル」として定着させることが不可欠です。

そのため、企業における人材育成の設計では、座学と実践を組み合わせ、体系的にスキルを強化していく仕組みが求められます。

ここでは、代表的な育成手法を4つご紹介します。

OJT(On-the-Job Training)

最も基本かつ効果的な育成方法が OJT(実務を通じたトレーニング) です。

新人や若手社員は、座学で知識を得ても「実際にどう使うか」でつまずくことが多いため、現場で実際の課題に取り組ませることが重要です。

その際、単に任せるだけでなく、先輩社員や上司がフィードバックや助言を行う仕組みを組み込むことで、スキル習得のスピードと精度が高まります。

またOJTは現場での即戦力化だけでなく、組織文化や仕事の進め方を伝承する機会という側面もあります。属人化しているノウハウを引き継ぐ上でも欠かせない手法です。

社内勉強会・ナレッジ共有

次に効果的なのが、社内勉強会やナレッジ共有の仕組みです。

専門スキルや業務ノウハウを個人が抱え込むのではなく、全社的に共有することで、組織全体のスキル底上げにつながります。

最近では Slack、Notion、Confluenceなどのナレッジ管理ツールを活用して、ドキュメントや事例を蓄積・検索可能にする企業が増えています。

さらに、勉強会の場は単なる知識共有にとどまらず、社内コミュニケーションの活性化や心理的安全性の醸成にも寄与します。

人材の定着率向上やエンゲージメント強化という副次的効果も期待できるのです。

外部研修・資格取得支援

社内だけでカバーできない高度な専門領域については、外部研修や資格取得の支援が有効です。

例えば、AI・データサイエンス、サイバーセキュリティ、会計・法務といった分野は、外部の研修やeラーニング、セミナーを活用することで効率的に学べます。

資格取得支援制度を設けることで、社員が主体的にスキルを磨くモチベーションを高めることも可能です。

経営的視点で見れば、外部研修のコストは一時的な投資にすぎず、習得したスキルが組織の競争力やリスク管理力を高めることを考えれば、大きなリターンにつながります。

プロジェクトアサイン

もう一つ重要なのが、通常業務とは異なるプロジェクトに社員をアサインすることです。

新規事業の立ち上げやシステム導入プロジェクトなど、チャレンジングな場に若手社員を参加させることで、日常業務では得られないスキルや知見を習得できます。

このような「ストレッチな経験」は、社員の成長スピードを飛躍的に高めます。

特にデジタル領域では、実際のプロジェクトを通じて初めて習得できるスキルが多いため、意図的な人材配置の設計が経営・人事に求められます。

テクニカルスキルの評価と見える化

テクニカルスキルは、組織の競争力を支える重要な要素であるにもかかわらず、「評価が曖昧になりやすい」という課題を抱えています。

経験年数や自己申告に頼るだけでは、正確なスキル把握は困難です。そのため、経営や人事においては定量化・可視化の仕組みを導入することが不可欠です。

ここでは代表的な手法を整理します。

スキルマップの作成

最も基本的な手法がスキルマップの作成です。

職種ごとに必要なテクニカルスキルをリスト化し、習熟度を「初級」「中級」「上級」などのレベルで定義します。これにより、以下が可能になります。

- 部門全体のスキル保有状況の把握

- 個人の強みと弱みの明確化

- 配置転換や後継者育成の計画策定

例えば、エンジニア部門であれば「プログラミング言語」「データベース設計」「セキュリティ知識」などを列挙し、それぞれの社員がどのレベルにあるかを見える化する。

これにより、「どの部署にどのスキルが不足しているか」を組織的に把握でき、戦略的人材配置が可能になります。

適性検査の活用

テクニカルスキルは、表面的な知識だけでなく 基礎的な論理的思考力や技術理解も重要です。そこで役立つのが適性検査やスキルアセスメントツールです。

- ITリテラシーやデータ分析の基礎理解

- 論理的思考力や数的処理能力

- 問題解決力の傾向

上記を客観的に可視化できれば、採用時の見極めや既存社員の育成計画に活かせます。

特に近年はオンラインで実施できる適性検査サービスが増えており、人事担当者が短時間で全社員のスキル傾向を把握できる仕組みが整いつつあります。

資格や成果物による評価

さらに有効なのが、資格や成果物といった客観的なエビデンスを評価に取り入れることです。

- IT系であれば「基本情報技術者」「AWS認定」などの資格

- 会計なら「簿記検定」「税理士試験の科目合格」

- マーケティングでは「Google広告認定資格」やキャンペーン成果

こうした指標は、社員のスキルを外部的にも説明可能にします。

また、プロジェクトでの成果物や実績も、定性的な評価ではなく「具体的なアウトプット」として活用することで、評価の納得感が高まります。

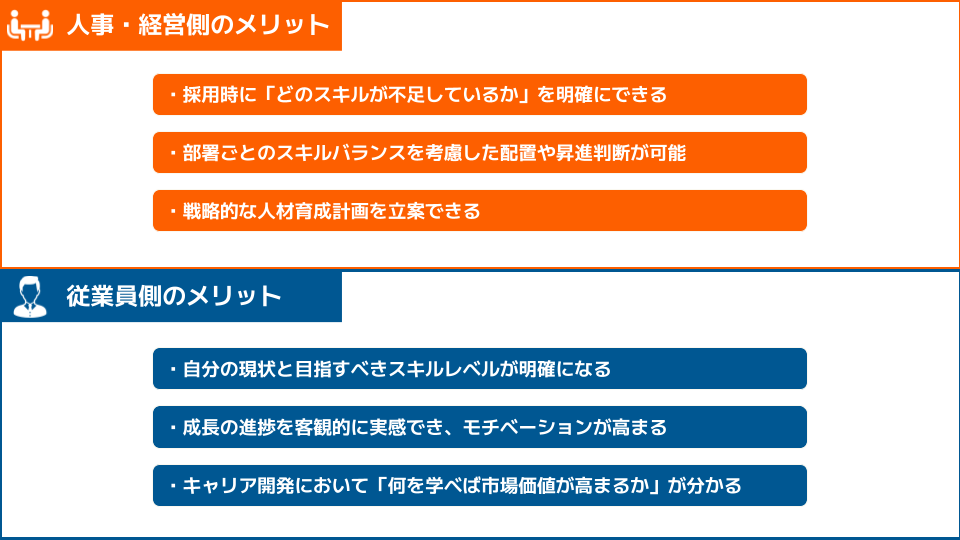

見える化の効果

テクニカルスキルを可視化することで得られる効果は、人事と従業員の双方にあります。

テクニカルスキルと他のスキルのバランス

多くの企業では「テクニカルスキル(業務遂行力)」の重要性が強調されがちですが、実際にはヒューマンスキルやコンセプチュアルスキルと組み合わせてこそ、組織全体として成果を最大化できます。

どれか1つに偏ってしまうと、人材の成長や企業の競争力にも限界が生じます。

ここでは、それぞれのスキルの特徴と、バランスをどのように取るべきかを整理します。

テクニカルスキル:実務を遂行する力

テクニカルスキルとは、プログラミングや会計知識、データ分析、営業スキルなど、具体的な業務を遂行するための専門知識や技術を指します。

社員一人ひとりが高いテクニカルスキルを持っていれば、生産性は上がり、業務効率が大幅に改善します。

しかし、これだけではチームや組織に大きな成果をもたらすことはできません。

ヒューマンスキル:人を動かす力

ヒューマンスキルは、コミュニケーション能力、リーダーシップ、協調性など、人間関係を円滑に進める力です。

たとえば、どれだけ高度な技術を持っていても、同僚や顧客に伝わらなければ成果は限定的です。

逆に、周囲と信頼関係を築ける社員は、組織における影響力を発揮しやすくなります。

コンセプチュアルスキル:全体を構想する力

コンセプチュアルスキルとは、経営的な視点で物事を抽象化し、組織やプロジェクト全体を構想・設計する力を指します。

戦略立案や意思決定に欠かせないスキルであり、特にマネジメント層に強く求められます。

例えば、新しいシステムを導入する際、技術的な実現可能性(テクニカルスキル)だけでなく、組織全体の業務フローや人材配置への影響(コンセプチュアルスキル)を考慮しなければなりません。

キャリア段階ごとに求められるスキルバランス

- 若手社員

- まずはテクニカルスキルの習得が中心。専門知識を確実に身につけることが成長の土台となります。

- 中堅社員

- テクニカルスキルを活かしながら、後輩指導やチーム協働のためのヒューマンスキルが重要になります。

- 管理職・経営層

- コンセプチュアルスキルの比重が大きくなり、戦略思考や全体最適の視点が求められます。

このように、キャリアステージによって求められるスキルの比率は変化するため、企業はそれを踏まえた人材育成・配置を行うことが不可欠です。

人事・経営層に求められるアクション

- スキルマトリクスの策定

- テクニカル・ヒューマン・コンセプチュアルスキルを横軸に、社員のレベルを可視化することで、適切な配置や育成計画が可能になります。

- キャリアパス設計への反映

- 昇進や異動に合わせて、次の役割に必要なスキルを定義することで、社員が成長イメージを持ちやすくなります。

- 研修・OJTの多層化

- 専門スキル研修だけでなく、リーダーシップ研修や戦略思考ワークショップを段階的に組み合わせることで、バランスの良い成長を支援できます。

これからの企業が取るべきアクション

テクニカルスキルは、個人の能力だけでなく、組織全体の競争力を左右する重要な要素です。

しかし、多くの企業では「スキルが属人的にとどまっている」「社員のスキルレベルが見えない」「育成が個々の努力任せになっている」といった課題を抱えています。

これからの時代、企業が持続的に成長し、優秀な人材を惹きつけるためには、スキルを戦略的に定義・可視化し、育成・評価の仕組みに組み込むことが不可欠です。

ここでは、具体的に企業が取るべき5つのアクションを整理します。

スキル要件を定義する:職種ごとに必要なテクニカルスキルを明文化

まず重要なのは、各職種に求められるスキル要件を明確にすることです。

たとえば、営業職には「CRMツールの活用」「データ分析の基礎」、エンジニアには「プログラミング言語」「クラウドサービスの知識」といった具体的なテクニカルスキルを定義します。

これにより、人材採用・配置・育成の基準が一貫し、曖昧な「できる・できない」ではなく、客観的な判断が可能になります。

スキルを可視化する:適性検査やスキルマップで現状把握

次に必要なのは、社員一人ひとりのスキルを見える化する仕組みです。

適性検査を活用して基礎能力を把握したり、スキルマップを作成して「誰がどのスキルをどのレベルで持っているのか」を明確化することが効果的です。

これにより、採用や配置だけでなく、プロジェクトの人材アサインや育成計画にも役立ちます。

育成の仕組みを整える:OJT・研修・資格支援を組み合わせる

テクニカルスキルは、単なる座学では定着しにくく、実践的な学習機会が不可欠です。

OJTで日常業務に基づいた学びを提供しつつ、社内勉強会で知識を共有し、さらに外部研修や資格取得支援で最新の知識を補完する。

このように複数の手法を組み合わせることで、社員は継続的にスキルを伸ばすことができます。

企業としても「育成投資の仕組み」があることで、人材の定着やエンゲージメント向上につながります。

キャリアパスと連動させる:スキル向上を昇進・報酬につなげる

社員がスキルアップを続けるためには、学びとキャリアが直結する仕組みが必要です。

「特定のスキルを習得すれば昇進の条件を満たす」「資格取得が評価や報酬に反映される」といった明確なルールがあると、社員のモチベーションは高まります。

スキル習得が個人の努力にとどまらず、組織全体の成果へとつながるよう、評価制度とキャリアパスを連動させましょう。

越境学習を促す:異分野の知識を取り入れる機会を提供

最後に、企業が注力すべきは越境学習(クロスラーニング)の推進です。

エンジニアが営業現場に参加する、営業がデータ分析プロジェクトに加わる、異業種の研修に派遣する──こうした経験は、従来の専門領域を越えたスキルの獲得につながります。

結果として、社員は「テクニカルスキル × 異分野の知識」を組み合わせた越境型人材へと成長し、イノベーションを生み出す源泉となります。

テクニカルスキルを企業の競争力に変える

テクニカルスキルは、単に「仕事をこなすための技術」ではありません。正しく評価し、育成し、組織戦略と連動させることで、企業の競争力を支える戦略的資産となります。

近年のDX(デジタル・トランスフォーメーション)やAIの進展、グローバル化の加速に伴い、テクニカルスキルの重要性はますます高まっています。

企業が直面する課題は、単純に「社員がスキルを持っているかどうか」を確認することではなく、「どのスキルを組織として重視し、どの段階で育成し、どのように事業成果に結びつけるか」という戦略的な判断です。

これを実現するためには、以下のポイントが重要です。

- スキル要件の明確化 職種ごとに必要なテクニカルスキルを整理し、育成や採用の基準を明文化する。

- スキルの可視化 スキルマップや適性検査を活用して、社員一人ひとりのスキルレベルを見える化する。

- 育成の仕組みづくり OJTや社内勉強会、外部研修や資格取得支援を組み合わせ、実践的かつ継続的な学習環境を整備する。

- キャリアパスとの連動 スキル向上が昇進や報酬に直結する仕組みを構築し、社員のモチベーションと成長意欲を高める。

- 越境学習の促進 異分野のプロジェクトや研修を通じて、専門性に加えて幅広い知見を持つ越境型人材を育成する。

これらの施策を積み重ねることで、テクニカルスキルは個人の能力に留まらず、組織全体の競争力を高める原動力となります。

人事担当者や経営者は、社員のスキルを戦略的に育成・評価することで、変化の激しい市場環境においても持続的な成長を実現できるのです。

結論として、テクニカルスキルを単なる「技術力」として扱うのではなく、企業戦略の一部として可視化・育成・活用することこそが、未来の競争力を左右する最大の鍵となります。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております