ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーションの違いと活用方法

近年、「エンゲージメント経営」「働きがい改革」といった言葉が注目される中で、人事担当者や経営層の多くが「モチベーション・ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメントの違いがよくわからない」と感じています。

いずれも“社員のやる気”や“働く意欲”に関わる概念ですが、実はフォーカスする対象や、活用すべきシーンが大きく異なります。

- モチベーションは「個人のやる気の源泉」

- ワークエンゲージメントは「仕事に没頭し、活力を感じている状態」

- 従業員エンゲージメントは「組織に対する信頼と貢献意欲」

この違いを正しく理解することが、離職防止・生産性向上・組織文化の定着といった“人と組織の両輪を動かす人事戦略”の第一歩です。

本記事では、最新の人事トレンドと実際の企業事例を交えながら、3つの概念の違いと、実務での使い分け方をわかりやすく解説します。

「社員のやる気をどう高めるか?」 「データに基づく人事戦略を進めたい」 そんな課題を感じている方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

モチベーションとは ― 行動を生み出すエネルギー

「モチベーション(motivation)」とは、人が何か行動を起こす際の“理由”や“エネルギーの源泉”を指します。心理学では「行動を方向づけ、活性化し、持続させる心理的な要因」と定義され、ビジネスの現場では「やる気」や「意欲」とほぼ同義で使われています。

たとえば、同じ仕事をしていても、積極的に提案をする社員と、言われたことだけを淡々とこなす社員がいるとします。この違いを生み出しているのが“モチベーションの強さと種類”です。

モチベーションが高い社員は、困難な状況でも目標に向かって粘り強く行動し、成長のために自ら学びを深めます。逆にモチベーションが低下すると、注意力が散漫になったり、業務への主体性が失われたりすることも少なくありません。

したがって、人事施策において「社員のモチベーションを高める」ことは、組織の生産性や離職率、チームの活性度を左右する重要なテーマといえます。

内発的モチベーションと外発的モチベーション

モチベーションには大きく分けて「内発的モチベーション」と「外発的モチベーション」の2種類があります。この2つを正しく理解し、バランスよく設計することが、持続的な組織パフォーマンスを生み出すカギとなります。

内発的モチベーションとは

内発的モチベーションとは、「仕事そのものに楽しさや意味を感じる」「自分の成長や挑戦が嬉しい」といった内面から湧き上がる動機づけです。たとえば、「新しいスキルを身につけたい」「チームで成果を出すのが楽しい」といった気持ちは、報酬や評価に依存しない持続的なエネルギーとなります。

研究でも、内発的モチベーションが高い社員ほど創造性が高く、離職率が低いことが明らかになっています。特に近年の若手・Z世代の社員は「成長実感」「社会貢献」「心理的安全性」を重視する傾向があり、企業としてもこの内発的要素を高める仕組みづくりが不可欠です。

外発的モチベーションとは

外発的モチベーションとは、給与・評価・昇進・賞与など、外部から与えられる報酬や刺激によって生まれる動機づけを指します。「昇格のために成果を上げたい」「評価を上げたい」という行動は、外発的モチベーションに基づく典型例です。

外発的モチベーションは、短期的な成果向上や行動変容には効果的ですが、報酬が得られなくなった途端に意欲が低下しやすいというデメリットもあります。したがって、外発的要因だけに依存した人事施策は長続きしにくいのが実情です。

活用のポイント ― 「やる気を引き出す」から「やる気を支える」へ

モチベーションは、個人の内面に強く依存するため、企業が直接コントロールすることは難しい要素です。そのため、「社員のやる気を引き出す」よりも「やる気を削がない環境を整える」ことが重要になります。

たとえば、以下のような職場環境が整っているかを見直してみましょう。

- 目標や役割が明確で、社員が自分の貢献を実感できる

- 上司や同僚からのフィードバックが定期的に行われている

- 成果だけでなく、努力やプロセスも正当に評価されている

- 新しい挑戦や学びの機会が提供されている

- 意見を安心して発言できる心理的安全性がある

こうした環境は、内発的モチベーションを高めるだけでなく、外発的モチベーションとのバランスを取るうえでも有効です。

モチベーションは個人の気分や環境要因で変動しやすいという特徴があります。だからこそ、企業としては一時的な施策ではなく、継続的に状態を把握・改善していく仕組みづくりが求められます。

その際に役立つのが、エンゲージメントサーベイやワークエンゲージメント測定といった科学的なツールです。

ミツカリエンゲージメントのようなデータドリブンの仕組みを活用すれば、社員のモチベーションの背景にある「職場の構造的要因」まで可視化し、より根本的な改善が可能になります。

従業員エンゲージメントとは ― 組織への信頼と貢献意欲

従業員エンゲージメント(Employee Engagement)とは、従業員が自分の会社に対してどれだけ信頼・愛着を持ち、組織の成功に貢献したいと感じているかを示す指標です。単なる「仕事へのやる気」ではなく、組織との心理的なつながりの深さを表す点が特徴です。

アメリカの調査会社Gallup社は、従業員エンゲージメントを「従業員が仕事や組織に感情的に関与し、自発的に努力を惜しまない状態」と定義しています。

つまり、エンゲージメントが高い社員は「この会社に貢献したい」「自分の仕事が組織の成果につながっている」と感じながら主体的に行動している状態にあります。一方でエンゲージメントが低い社員は、「会社への帰属意識が薄い」「指示がないと動かない」「転職を意識している」といった状態に陥りやすいとされます。

従業員エンゲージメントの特徴について

個人のやる気だけでなく「組織との関係性」に焦点を当てている

モチベーションが個人の“内的なやる気”を測る概念であるのに対し、従業員エンゲージメントは「社員と組織の関係性」に注目しています。言い換えれば、モチベーションが「なぜ働くか」という個人の内面に焦点を当てるのに対し、エンゲージメントは「誰のために、どんな組織の中で働くか」に着目する指標です。

そのため、人事担当者がエンゲージメントを高める際には、「社員の満足度」だけでなく、組織として信頼・期待・心理的安全性をどう築けるかが重要なポイントとなります。

エンゲージメントが高い組織は離職率が低く、生産性が高い

Gallup社をはじめとする多くの研究では、エンゲージメントの高い組織は離職率が低く、生産性・利益率・顧客満足度が高いことが明らかになっています。

たとえば、エンゲージメントが高いチームは、そうでないチームと比べて

- 離職率が最大43%低下

- 生産性が最大21%向上

- 欠勤率が37%低下

というデータも報告されています。

このように、エンゲージメントは単なる「従業員の気持ち」ではなく、経営成果と密接に関係する経営指標として、グローバル企業を中心に注目されているのです。

定期的なサーベイで可視化・改善できる

従業員エンゲージメントは、定性的な概念のように見えても、アンケート(サーベイ)を通じて定量的に測定できるという特徴があります。これを可能にするのが「エンゲージメントサーベイ」と呼ばれる仕組みです。

サーベイでは、「会社のビジョンに共感しているか」「上司との信頼関係があるか」「成長機会があると感じているか」など、複数の質問項目を通して従業員のエンゲージメント状態をスコア化します。結果を分析することで、組織全体・部署別・年代別などでエンゲージメントの課題を明確化できるため、人事施策の優先順位を立てやすくなります。

たとえば、

- 若手層では「キャリアへの不安」

- 管理職層では「経営方針への理解不足」

- 特定部署では「人間関係や心理的安全性」

といったように、階層や部門ごとに異なる課題を可視化し、ピンポイントで改善施策を講じることが可能です。

活用 ― 離職防止・定着・文化醸成の基盤となる

従業員エンゲージメントは、企業にとって単なる「人事指標」ではなく、経営と現場をつなぐ“組織づくりの基盤”として活用されています。

離職防止・人材定着への効果

日本でも「人材流動化」が進むなか、エンゲージメントの高低は離職率に大きく影響しています。エンゲージメントが高い社員ほど「この会社で働き続けたい」という意識が強く、離職防止・採用コスト削減に直結します。

実際に、エンゲージメントサーベイを定期導入している企業では、「3年以内離職率が半減した」「1on1面談が活性化した」といった成果も報告されています。

組織文化の浸透・心理的安全性の向上

従業員エンゲージメントは、組織文化の浸透度や職場の心理的安全性を測る鏡でもあります。 社員が安心して意見を言い合い、チームで協力し合える環境が整っていれば、自然とエンゲージメントも高まります。

そのため、企業が「働きがいのある会社」「従業員に選ばれる職場」を目指すうえで、エンゲージメント向上は欠かせない要素となります。

データに基づくマネジメントへの活用

従来の人事は、感覚的なマネジメントに依存しがちでした。しかし、エンゲージメントサーベイのデータを活用すれば、「どの部署で信頼関係が崩れているのか」「どの層が成長実感を持てていないのか」といった課題を数値で把握し、改善施策を打つことが可能になります。

こうした“データドリブン人事”を支援するのが、「ミツカリエンゲージメント」のようなツールです。従業員の性格データやワークエンゲージメントの結果と掛け合わせて分析することで、人と組織の関係性を定量的に改善することができます。

ワークエンゲージメントとは ― 仕事への没頭と充実

ワークエンゲージメント(Work Engagement)とは、個人が仕事に対してポジティブで充実した心理状態にあることを指します。

オランダのユトレヒト大学の研究者によって提唱され、国際的にも学術的に確立された概念です。従来の「仕事のやる気(モチベーション)」や「組織への忠誠心(従業員エンゲージメント)」とは異なり、“仕事そのもの”への前向きな関わり方に焦点を当てています。

ワークエンゲージメントは、以下の3つの要素で構成されます。

- 活力(Vigor)

- 仕事に取り組む際のエネルギーや粘り強さ。疲れていてもやる気が持続する状態。

- 熱意(Dedication)

- 自分の仕事に誇りを持ち、やりがいを感じている状態。

- 没頭(Absorption)

- 仕事に深く集中し、時間を忘れるほど没入している状態。

これら3つがバランスよく高いと、仕事を“苦役”ではなく“挑戦”や“成長の機会”として捉えることができるようになります。

つまり、ワークエンゲージメントは「働くことの幸福度」を測る指標といえるのです。

ワークエンゲージメントの高い社員の特徴について

ワークエンゲージメントが高い社員は、以下のような特徴を持ちます。

- 高い生産性と創造性

- 自分の仕事に意味を感じているため、創意工夫をしながら成果を出す。

- 高いストレス耐性

- 一時的なプレッシャーがあっても前向きに受け止め、乗り越える力を持つ。

- 学習意欲・自己成長意識が高い

- 課題を「学びのチャンス」と捉え、自己研鑽を継続できる。

- バーンアウト(燃え尽き)の予防効果

- 心身の健康とパフォーマンスの両立を支える。

一方で、ワークエンゲージメントが低い場合には、以下のような兆候が見られます。

- 仕事への興味・集中力が低下する

- 成果に対して無関心になる

- 組織や上司に対して不信感が強まる

- 出社意欲の低下や離職意向が高まる

このように、ワークエンゲージメントの低下はメンタル不調や離職リスクにも直結します。単なる「やる気の問題」ではなく、組織の持続的成長を左右する経営課題なのです。

活用 ― メンタルヘルス施策・働き方改革との連動

ワークエンゲージメントは、社員の“仕事に向き合う瞬間の充実度”を測定できる指標であり、メンタルヘルス対策・働き方改革・エンゲージメント経営と密接に関係しています。

メンタルヘルスとの関係

エンゲージメントが高い社員は、ストレスを感じても「意味ある努力」として前向きに捉える傾向があります。逆に、低い状態では「義務感で働く」「疲弊しながら耐える」といった悪循環に陥りやすく、バーンアウトの危険性が高まります。

そのため、企業がストレスチェック制度に加えてワークエンゲージメントを定期測定することは、メンタルヘルス対策の質を高める上で非常に有効です。

働き方改革との関係

柔軟な働き方(リモートワーク・フレックス制など)を導入しても、社員の仕事への熱意が低ければ成果にはつながりません。

ワークエンゲージメントのスコアを活用すれば、「制度が社員の充実感につながっているか」を定量的に把握し、改善に活かすことができます。

エンゲージメント経営の基盤

従業員エンゲージメントが「組織への愛着」を示すのに対し、ワークエンゲージメントは「仕事への熱意」を示す指標です。

両者をバランスよく高めることが、離職率低下・生産性向上・企業価値向上を実現する“エンゲージメント経営”の鍵になります。

ミツカリエンゲージメントでの活用事例

ミツカリが提供する「ミツカリエンゲージメント」は、このワークエンゲージメント理論をベースに設計されたエンゲージメントサーベイです。従来の「満足度調査」や「モチベーションアンケート」と異なり、社員一人ひとりの“仕事への没頭度・充実度”を多面的に可視化できます。

さらに、ミツカリ独自の性格データ×エンゲージメントデータの掛け合わせ分析により、 「どのタイプの社員が、どのような環境で最もワークエンゲージメントを高められるか」を科学的に導き出すことが可能です。

これにより、企業は以下のような成果を得ています。

- 部署ごとのモチベーション傾向を可視化し、離職リスクを早期発見

- 性格データを活用して、1on1やフィードバックの質を改善

- サーベイ結果をもとに、組織課題の「見える化」から「行動改善」へ

単なる調査で終わらせず、「データを現場マネジメントに活かす」ことで、 社員のワークエンゲージメントを継続的に高める仕組みを構築できます。

3つの概念の違いを整理 ― 組織課題に応じた使い分けがカギ

「モチベーション」「ワークエンゲージメント」「従業員エンゲージメント」はいずれも“人がどのように働くか”を表す重要な概念です。しかし、それぞれの対象・焦点・活用目的が微妙に異なるため、正しく理解しなければ施策が的外れになってしまうこともあります。

以下の表で整理すると、その違いがより明確になります。

| 概念 | 主な対象 | フォーカス | 活用シーン |

|---|---|---|---|

| モチベーション | 個人 | 行動の源泉(やる気) | 日々の業務・評価制度・教育研修 |

| ワークエンゲージメント | 個人×仕事 | 仕事への没頭・充実度 | 生産性向上・メンタルヘルス・働き方改革 |

| 従業員エンゲージメント | 個人×組織 | 組織への愛着・信頼 | 離職防止・人材定着・組織文化浸透 |

モチベーション:やる気を生み出す「内なるエネルギー」

モチベーションは、「人がなぜ働くのか」という根本的な問いに関わります。個人の内面に焦点を当て、行動の起点となる“心理的エネルギー”を捉える概念です。

モチベーションが高ければ、短期的なパフォーマンスは上がります。たとえば昇給や表彰制度などの「外発的動機づけ」によって、行動を一時的に強化することは可能です。しかし、モチベーションは環境や評価に左右されやすく、長期的な組織改善にはつながりにくい面があります。

人事施策としては、「評価制度の納得感を高める」「キャリア目標と日々の業務を結びつける」など、個人の内発的モチベーションを支える仕組みづくりが求められます。

ワークエンゲージメント:仕事に没頭し、成果と充実を両立する状態

ワークエンゲージメントは、「仕事そのものへの前向きな没頭」を測る指標です。個人の“働く瞬間”に焦点を当て、エネルギー(活力)・熱意・没頭の3要素で構成されます。

モチベーションが「働く理由」だとすれば、ワークエンゲージメントは「働いている最中の心理状態」です。たとえば、やりがいのあるプロジェクトに夢中になって取り組んでいる社員は、ワークエンゲージメントが高い状態にあります。

この状態を組織全体で高めることで、

- 生産性の向上

- メンタルヘルスの改善

- イノベーション創出

といった効果が期待できます。

そのため、働き方改革や人的資本経営の一環として、ワークエンゲージメントの定期測定を行う企業が増えています。

従業員エンゲージメント:組織への信頼と貢献意欲

従業員エンゲージメントは、「この会社で働き続けたい」「組織の成功に貢献したい」という感情的なつながりの強さを表す概念です。個人と組織の関係性に焦点を当てており、企業文化や上司・同僚との信頼関係が大きな影響を与えます。

従業員エンゲージメントが高い組織では、社員が自発的に課題解決に取り組み、顧客満足度や業績が向上します。逆に低い場合は「組織に貢献しても報われない」「会社の方向性に共感できない」と感じ、離職や不満の増加を招きます。

人事担当者にとっては、エンゲージメントサーベイの活用や、経営理念の浸透・心理的安全性の確保などが重要な取り組みになります。

3つの関係性 ― 「やる気」から「没頭」へ、「没頭」から「貢献」へ

3つの概念はそれぞれ独立しているわけではなく、段階的に連動しています。

- モチベーションが高まることで、まず「行動する力」が生まれる

- 行動が続くことで、仕事への「没頭=ワークエンゲージメント」が高まる

- その充実体験が積み重なることで、組織への信頼・愛着=「従業員エンゲージメント」へと発展する

つまり、モチベーションはスタート地点、ワークエンゲージメントはプロセス、従業員エンゲージメントはゴールのような関係にあります。この流れを意識した施策設計こそが、「人が辞めない・成果が出る組織」をつくる鍵になります。

実務での使い分け方 ― モチベーション・ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメントの活用

ここまで解説してきた3つの概念は、理論的には異なりますが、実務では相互に補完しながら活用することが重要です。

目的やフェーズごとに適切に使い分けることで、採用・育成・離職防止など、さまざまな人事課題の解決に直結します。

採用・オンボーディング(入社初期)への活用

モチベーション:候補者の動機を理解

採用面接では、候補者がなぜその仕事や企業を選んだのか、どのような価値観ややりがいを求めているのかを理解することが重要です。モチベーションの視点を取り入れることで、候補者の内発的動機(成長や達成感)や外発的動機(給与・待遇)を把握でき、入社後のミスマッチを減らすことができます。

たとえば、自己成長意欲が強い候補者には、早期に裁量の大きい業務を任せるオンボーディング設計が有効です。

従業員エンゲージメント:入社後の組織適応を測定

入社直後の社員が組織にどれだけ信頼感や愛着を持っているかを把握するために、従業員エンゲージメントを活用します。

初期段階でアンケートや1on1を通じてエンゲージメント状態を測定することで、配属先との相性や早期離職リスクを把握できます。

ワークエンゲージメント:業務に没頭できる環境づくり

入社したばかりの社員が仕事に没頭し、充実感を感じられる環境を整えることも重要です。

明確な業務目標やフィードバック体制、適切なメンター制度を用意することで、ワークエンゲージメントを高め、早期から生産性を発揮できるようになります。

人材育成への活用

モチベーション理論を応用して挑戦意欲を引き出す

社員の成長を促すには、まず個人の挑戦意欲や学習意欲(モチベーション)を引き出すことが前提です。目標設定や研修内容に、社員が内発的に価値を感じられる要素を組み込むことで、学習効果や業務改善の定着率を高められます。

例:スキル習得によってキャリアアップが明確に見える研修設計

ワークエンゲージメントを高める業務設計とフィードバック

ワークエンゲージメントは、日々の業務への没頭度や充実感を高める施策と直結します。

- 意味のあるタスクや挑戦的なプロジェクトをアサインする

- 成果だけでなくプロセスを認めるフィードバックを行う

- 自律性を尊重し、自己決定権を与える

こうした取り組みにより、社員は「自分の仕事が価値あるものだ」と実感でき、モチベーションが持続します。

従業員エンゲージメントを育むマネジメント

一方で、育成施策を通じて社員が組織とのつながりを感じられるかも重要です。

- 上司や同僚との信頼関係を深める1on1

- 成果を組織全体に還元するプロジェクト

- 組織理念やビジョンの浸透

これにより、社員の従業員エンゲージメントが高まり、育成施策の効果が組織全体に波及します。

離職防止への活用

エンゲージメントサーベイで組織課題を可視化

離職リスクの高い社員を早期に特定するには、従業員エンゲージメントのサーベイが有効です。

- 部署ごとのエンゲージメントスコア

- 上司や同僚との信頼度

- キャリアや成長実感の評価

これらを定期的に分析することで、離職兆候を早期に把握できます。

ワークエンゲージメント調査で仕事環境を改善

離職防止には、社員が仕事に集中できる環境を整えることも欠かせません。

- タスク負荷の偏りを是正

- 業務プロセスの効率化

- 自律性を尊重した働き方の導入

ワークエンゲージメントのデータを基に改善することで、社員の満足度と生産性を同時に高められます。

モチベーション施策で日々の活力を維持

日々の業務での小さな達成感やフィードバックも、離職防止に効果的です。モチベーション施策は瞬間的なやる気を維持する役割を担います。

- 社内表彰や感謝の言葉

- 小目標設定と達成の可視化

- 成果に応じた報酬・評価の明確化

これにより、社員は「今日も頑張ろう」と思える日々の活力を得られます。

最新トレンドと企業事例 ― データ活用と施策の先進事例

企業の人材マネジメントは、従来の経験や勘に頼った施策から、データドリブンなアプローチへと大きくシフトしています。

モチベーション・ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメントの理解と測定は、単なる理論ではなく、実務での成果創出につながる重要なツールになりつつあります。ここでは、最新トレンドと先進企業の事例を紹介します。

最新トレンド

ピープルアナリティクスによる精緻な人材データ分析

近年、多くの企業がピープルアナリティクス(People Analytics)を導入し、社員データを精緻に分析しています。

- 従業員エンゲージメントサーベイの結果

- ワークエンゲージメントの週次スコア

- モチベーション診断や性格特性データ

これらを組み合わせることで、従来は把握できなかった離職リスクやパフォーマンスの低下兆候を早期に検知可能です。

さらに、分析結果を基に「どの部署・どのタイプの社員にどの施策が有効か」を科学的に判断できるため、施策の効果が飛躍的に高まります。

ハイブリッドワーク対応でのエンゲージメント維持

コロナ禍以降、リモートワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークが定着しています。この働き方では、社員同士の物理的な接点が減るため、従業員エンゲージメントの維持が課題となります。

最新の施策では、次のような取り組みが有効です。

- 定期的なワークエンゲージメント測定による心理的状態の可視化

- オンライン1on1やチームビルディングでの関係性強化

- デジタルツールを活用した日々のフィードバックや承認

これにより、物理的距離があっても社員の「仕事に対する没頭」「組織への信頼」を維持することができます。

心理的安全性との関連研究

心理的安全性とは、失敗や意見表明をしても否定されない安心感を指します。近年の研究では、心理的安全性の高いチームほど、ワークエンゲージメントが高まり、創造性や生産性が向上することが明らかになっています。

人事施策においては、心理的安全性を高めるマネジメントや文化づくりが、モチベーションやエンゲージメントの維持・向上に直結します。

具体的には、以下のような取り組みが推奨されています。

- 上司が率先して失敗を共有する

- 意見や質問を歓迎するチームルールの設定

- 定期的な振り返りで改善提案を反映

企業事例

外資IT企業:週次でワークエンゲージメントをモニタリング

外資系IT企業A社では、社員のワークエンゲージメントを週次で測定し、ダッシュボードで可視化しています。

- 高スコアの社員には裁量のある業務を提供

- 低スコアの部署には業務改善やメンタリングを導入

結果として、プロジェクトの納期遵守率や生産性が大幅に向上しただけでなく、社員自身も「自分の状態が可視化されている安心感」を得ています。

国内製造業:従業員エンゲージメント改善で離職率20%減少

国内の製造業B社では、従業員エンゲージメントサーベイを実施し、部署ごとの課題を明確化しました。

- 上司との信頼関係が薄い部署に対して、1on1面談やフィードバック研修を強化

- 組織文化の浸透を図るイベントやコミュニケーション施策を実施

これにより、1年間で離職率を20%改善。加えて、生産性指標やチームの協働力も向上し、組織全体の健全性が高まりました。

スタートアップ:モチベーション診断で採用ミスマッチ防止

スタートアップC社では、採用段階でモチベーション診断を実施。

- 候補者の内発的・外発的動機を可視化

- 入社後の配属や業務アサインを最適化

結果として、入社後の早期離職率を大幅に低下させ、社員が早期から仕事に没頭できる環境を整備しました。この事例は、モチベーションデータを採用戦略に活用する有効性を示しています。

「ミツカリエンゲージメント」の特徴とは?

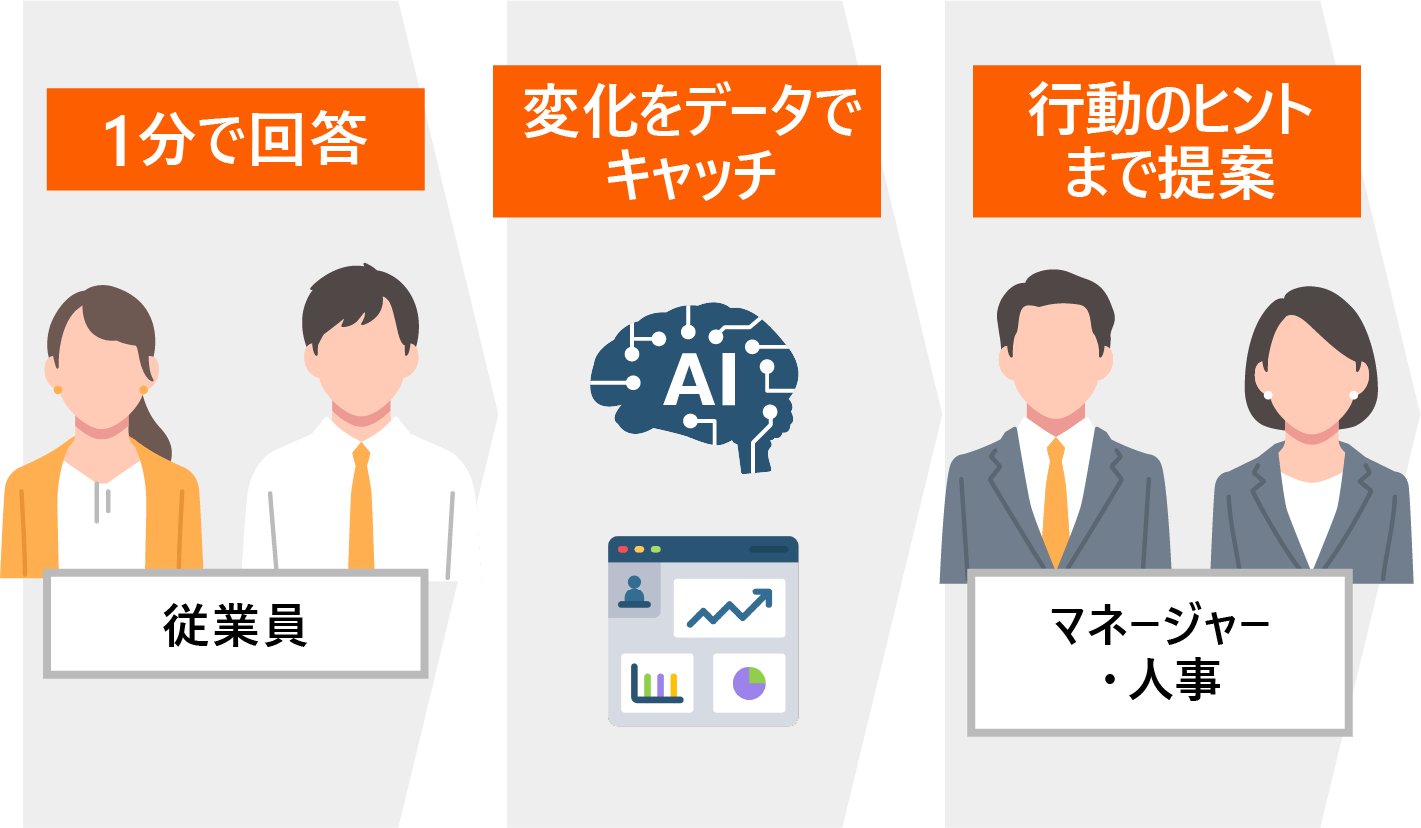

「ミツカリエンゲージメント」は、パルスサーベイの考え方とAI分析を組み合わせた、進化型のオンライン従業員サーベイです。

具体的には次のような特徴を持っています。

約1分で従業員の隠れた5つの感情を可視化

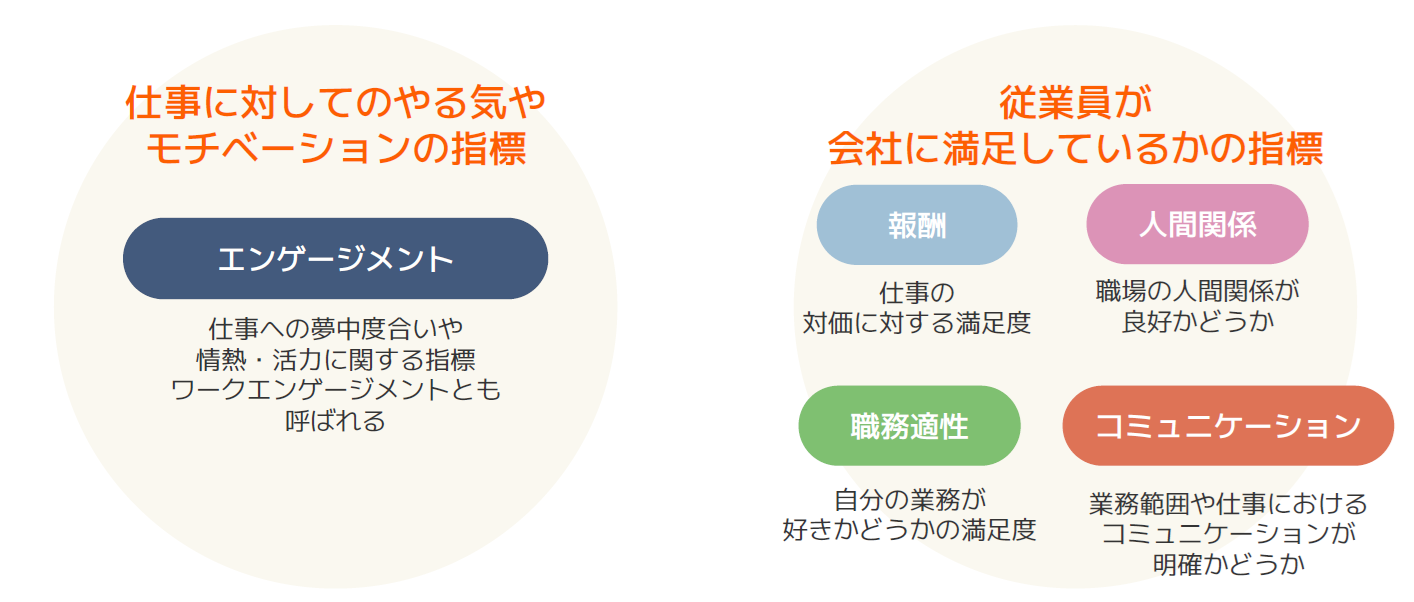

ミツカリのエンゲージメントサーベイは、質問項目7問約1分で計測可能です。

計測できる要素は「ワーク・エンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つです。

定期的に実施することで、前回とどのくらい感情に変化があったのかを比較できます。

「誰に声をかけるべきか」「どんな言葉が響くか」を可視化

集めたデータはAIと統計を用いて分析し、

- 今、孤立や不調の兆候があるメンバーは誰か

- どんな声かけ・言葉がその人に響きやすいか

を具体的に提示します。

ミツカリではエンゲージメントサーベイと併用できる性格適性検査で、サーベイ実施後の施策もサポートもします。

従業員に約10分の性格適性検査を受検いただくことで、従業員ひとりひとりの性格・価値観・コミュニケーションの取り方を可視化します。

特に活用されているのは、従業員の性格・価値観をもとに適切なコミュニケーションの取り方をアドバイスするシートです。

受検者一人ひとりのコミュニケーションの取り方をアドバイスしているので、どのように話しかければ悩みを引き出せるかを事前に考えることも可能です。

また、ミツカリではエンゲージメントサーベイ実施後の施策についても、担当者がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専任スタッフによる定着支援

ツールを導入しただけで終わらず、専任スタッフが伴走し、

- 結果の読み解き方

- 部署ごとの打ち手

- 定期振り返りや改善提案

などをサポート。ツールが“使われ続ける”状態を実現します。

適性検査との併用で相乗効果が得られる

私たちの毎日の気分やコンディションは、「天気」に例えられます。晴れの日もあれば、曇りや雨の日もあり、ときには思いもよらない嵐が訪れることもあります。

そんな変化する天気を無視して行動してしまえば、せっかくの計画も思うように進まないことがあります。

だからこそ必要なのが「地図」です。地図は土地の形や地勢を示し、どの方向に進むべきか、どのルートを選べばよいかという長期的な戦略を立てる助けになります。

そして、この地図にあたるのが、性格や特性を測る適性検査です。生涯を通じて大きく変わりにくいものだからこそ、自分自身の強みや特性を知り、将来の方向性を定めるための確かな指針になります。

しかし、地図だけでは不十分です。たとえ完璧な地図を持っていても、その日の天気を無視してしまえば、安全で効率のよいルート選びはできません。逆に天気の情報だけでは、どこへ向かうべきかという根本的な戦略を見失ってしまいます。

だからこそ、「天気(エンゲージメントサーベイ)」と「地図(適性検査)」を組み合わせることに大きな意味があります。天気が今日の行動判断を後押しし、地図が私たちの進むべき方向性を示してくれる。

この二つをそろえることで、「今日はどのルートを歩こうか」「今は進むときか、それとも待つときか」といった最適な意思決定が可能になります。

企業においても同じです。日々変化する社員の気持ちや意欲をエンゲージメントサーベイでつかみつつ、適性検査でそれぞれの特性や強みを理解する。

長期的な人材戦略と日々のマネジメント判断をつなぐことで、組織の可能性を最大限に引き出せるのです。

理論を実践につなげよう

本記事では、組織課題の解決に欠かせない「モチベーション」「従業員エンゲージメント」「ワークエンゲージメント」の違いと活用方法を詳しく解説してきました。

改めて整理すると、各指標の役割は以下の通りです。

- モチベーション

- 個人の行動を生み出す源泉であり、「なぜ働くのか」「何にやりがいを感じるのか」といった内的・外的要因を把握するのに有効

- 従業員エンゲージメント

- 社員が組織に対してどれだけ信頼や愛着を持ち、貢献意欲を示しているかを評価する指標。離職防止や組織文化浸透の施策設計に活用可能

- ワークエンゲージメント

- 社員が仕事そのものに対してどれだけ没頭し、充実感を感じているかを示す心理状態。生産性向上やメンタルヘルス改善と直結する

特にワークエンゲージメントは、日々の業務における社員の心理状態を定量化できるため、「働きがい」「業務への集中度」「ストレス耐性」などの実務課題に直接つなげられる点が特徴です。従来の「感覚的なマネジメント」では見えにくかった課題を、データに基づき科学的に改善できるのが大きなメリットです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております

.jpg&w=750&q=75)