ワークエンゲージメント測定方法と尺度!組織力を高める実践ガイド

近年の人材マネジメントでは「ワークエンゲージメント」が大きな注目を集めています。

従業員がどれだけ活力や熱意を持ち、主体的に仕事に取り組んでいるかを示す指標であり、単なる満足度とは異なり、仕事への姿勢そのものを評価できるのが特徴です。

エンゲージメントが高い従業員は離職率が低く、生産性や顧客満足度も高いことが研究で示されています。逆に低下すれば、静かな退職や早期離職といった課題を招きやすくなります。

だからこそ人事や経営層には、感覚ではなくワークエンゲージメントの測定方法や信頼性の高いワークエンゲージメント尺度を活用してデータで把握することが求められています。

本記事では、国際的に認められている尺度や具体的な測定方法についてはもちろん、実務で役立つポイントをHRTechツールで様々な企業のワークエンゲージメント課題を解決してきた『ミツカリ』が解説します。

目次

ワークエンゲージメントの重要性について

ワークエンゲージメントは、単なる“従業員が元気そうか”という感覚的なものではなく、組織全体の成果に直結する重要な指標です。

人事・労務の現場でも、近年「従業員満足度調査」に加えて、ワークエンゲージメントの測定方法や尺度を導入する企業が急増しています。

その背景には、組織パフォーマンスの向上とメンタルヘルス対策という二つの大きな課題があります。

組織パフォーマンスへの影響

ワークエンゲージメントの高い従業員は、目の前の業務をこなすだけでなく、積極的に改善提案を行い、同僚やチーム全体をサポートする行動を自発的にとる傾向があります。

心理学では「自律的動機づけ」と呼び、外発的な報酬や命令に頼らず、内発的なやる気で行動する状態を指します。

このような従業員が多い組織では、以下のような好循環が起こりやすくなります。

- 業務効率の継続的な改善

- イノベーション(新しい提案・サービス・改善活動)の創出

- 顧客満足度・ブランドロイヤルティの向上

- 離職率の低下による人材コストの削減

逆にワークエンゲージメントが低い状態が続くと、従業員は「必要最低限だけ働く」ようになり、近年注目される「静かな退職(Quiet Quitting)」や早期離職につながるリスクが高まります。

これにより、人材採用・育成コストが増大し、貴重な知識やノウハウが社内から失われるという深刻なダメージを組織にもたらしかねません。

そのため、人事担当者にとっては「従業員満足度」だけでなく、ワークエンゲージメントを定期的に測定・可視化し、改善施策につなげることが戦略的な人材マネジメントにおいて欠かせないアプローチとなっています。

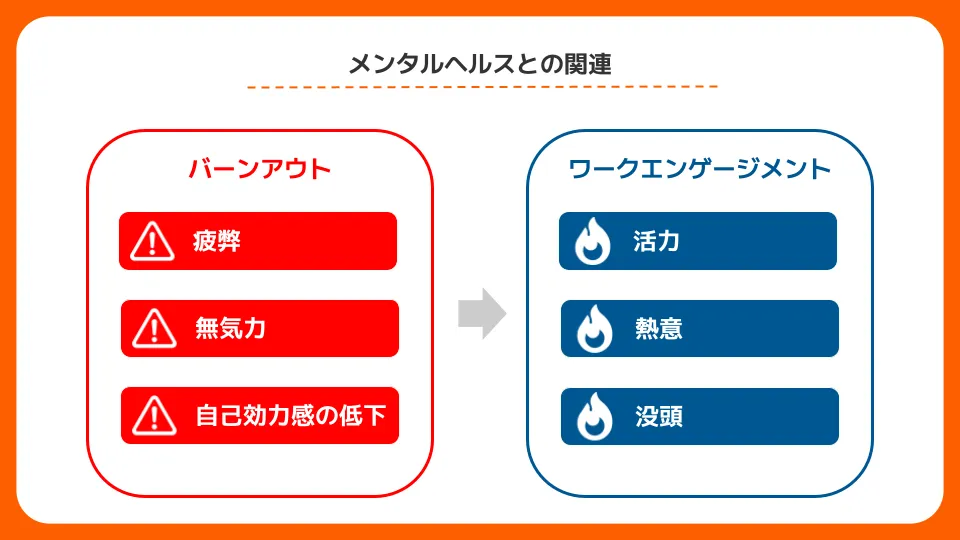

メンタルヘルスとの関連

ワークエンゲージメントは、バーンアウト(燃え尽き症候群)と反対の概念としても知られています。

バーンアウトは「疲弊・無気力・自己効力感の低下」という悪循環に陥る状態ですが、ワークエンゲージメントは「活力・熱意・没頭」というポジティブな心理状態を指し、従業員のストレス耐性や心理的健康を高めることが多くの研究で示されています。

人事・労務担当者にとって、従業員のメンタルヘルス対策は最優先課題の一つですが、個別相談や研修だけでは限界があります。

ワークエンゲージメントの測定と改善を通じて組織文化を整え、従業員全体の心理的健康を底上げすることは、より効果的かつ持続的なメンタルヘルス対策として注目されています。

さらに、メンタルヘルス不調が発生してから個別対応するよりも、ワークエンゲージメントを定期的に測定して早期に兆候を把握するほうが、施策コストを抑え、従業員本人の負担も軽減できます。

こうした理由からも、エンゲージメントサーベイや適切なワークエンゲージメント尺度(たとえばUWESなど)の活用は、企業にとって不可欠な取り組みとなりつつあります。

ワークエンゲージメントの測定方法

従業員のワークエンゲージメントを正しく把握するには「数値で見える化する定量的手法」と「現場の声を拾う定性的手法」の両輪が欠かせません。

定量データだけでは従業員の本音や背景が見えにくく、逆に定性的な面談や観察だけでは全体傾向が把握できません。

両者をバランスよく組み合わせることで、施策の優先順位や改善効果をより的確に判断できます。

定量的測定方法

定量的手法は、「ワークエンゲージメントを数値化して測る」ための方法です。

組織内の部署ごとの比較、時系列での変化、施策の効果測定など、データドリブンな人事施策を行う上で必須のアプローチです。

アンケート調査

最も一般的かつ基本となるのが、標準化されたアンケート調査です。

代表的なものとして、世界的に広く使われている「Utrecht Work Engagement Scale(UWES)」があります。

日本語版も存在し、仕事への活力(Vigor)、仕事に対する熱意(Dedication)、没頭度(Absorption)といった三つの主要な次元を測定することができます。

- メリット

- 信頼性・妥当性の高いデータが取得でき、他社・他部署・過去データとの比較が容易

- デメリット

- 回答者の自己申告に依存するため、リアルタイムな状態変化の把握には限界がある

このような定期的なアンケート調査は、ワークエンゲージメント尺度を用いることで科学的な根拠に基づいた測定が可能になります。

パルスサーベイ

近年注目されているのが、「パルスサーベイ」と呼ばれる短期・高頻度調査です。

1回の質問数は3〜5問程度と少なく、1週間〜1か月ごとに繰り返し実施することで、従業員のワークエンゲージメントの変化をリアルタイムで把握できます。

- メリット

- 短期間で変化を追跡でき、施策効果を迅速に確認可能

- デメリット

- 回答率が低い場合、偏ったデータになる可能性があるため設計が重要

従来型の年1回調査と組み合わせることで、「長期トレンド+リアルタイム変化」の両方を押さえることができます。

デジタルデータ活用

最近では、アンケートやサーベイに加え、日常業務で生じるデジタルデータを活用して間接的にワークエンゲージメントを推定する方法も広がっています。

例えば、勤怠データや業務ツールのログ、社内チャットの投稿数や反応時間など、日常の行動データを分析して「集中時間」「休憩頻度」「チーム内コミュニケーション量」などを指標化する試みです。

- メリット

- 回答の手間をかけず、日々の行動データを活用できる

- デメリット

- 心理状態の正確な把握には限界があり、プライバシー配慮が必要

定量データの活用は、アンケート調査・パルスサーベイとの併用で精度が高まる点がポイントです。

定性的測定方法

定性的手法は、数値では見えない従業員の声や背景要因を把握するために有効です。

特に、エンゲージメント低下の原因が職場環境・上司との関係・仕事内容など多岐にわたる場合、定性的アプローチは欠かせません。

個別面談・インタビュー

マネージャーや人事担当者が従業員と1対1で対話することで、アンケートでは拾えない「仕事への意欲」「現場特有の課題」「個人の価値観や動機」を深く理解できます。エンゲージメント低下の兆候を早期にキャッチできる点もメリットです。

- ポイント

- 信頼関係のある面談設定

- オープンクエスチョン

- 傾聴姿勢が重要

観察・フィードバック

日常業務やチーム内ミーティングなど、従業員の振る舞いやコミュニケーションの様子を観察することで、エンゲージメントの傾向を把握する方法です。

特に管理職が日常的にメンバーの行動や表情・発言傾向を見て、適切なフィードバックを行うことが、エンゲージメント向上に直結します。

- メリット

- 非言語的情報(態度・雰囲気など)を補完できる

- デメリット

- 主観的評価になりやすく、標準化が難しい

ワークエンゲージメントの尺度(Measurement Scale)

ワークエンゲージメントを定量的に評価するには、信頼性・妥当性のある尺度を用いることが推奨されます。

尺度(スケール)とは、複数の質問項目を体系的にまとめた質問紙で、従業員の心理状態を数値化して測定できる仕組みです。

感覚的な評価や単発のアンケートだけでは、エンゲージメントの実態を正しく把握することはできません。

世界的に確立された尺度を使うことで、組織間・部署間・時系列の比較が可能になり、施策の効果測定や改善の優先順位づけにも活かせるようになります。

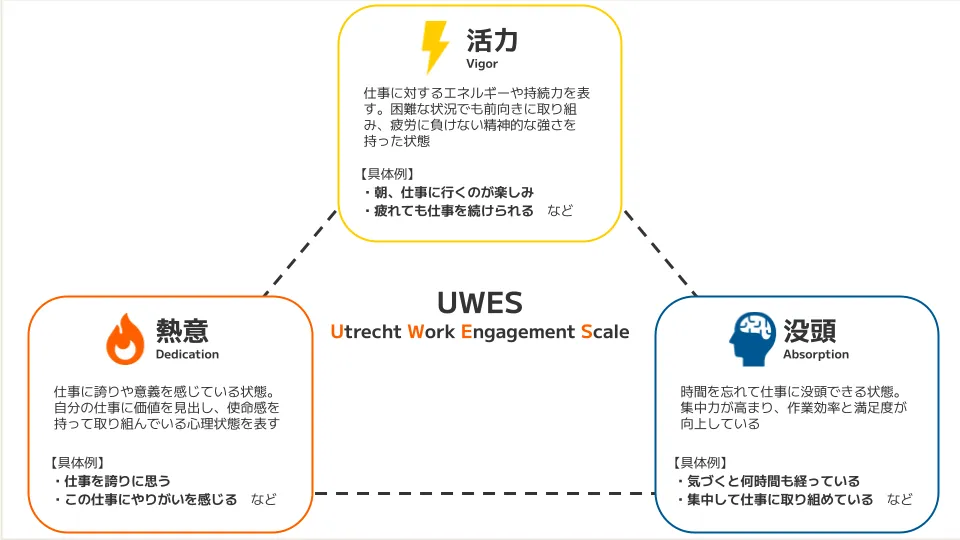

UWES(Utrecht Work Engagement Scale)

ワークエンゲージメント測定の代表的な尺度が、オランダの産業・組織心理学者ウィレム・シックマ教授らが開発したUWES(Utrecht Work Engagement Scale)です。

現在もっとも広く用いられている国際標準といってよく、多くの研究や企業調査のベースになっています。

UWESは、以下の3つの主要な次元で構成されます。

UWESには、17項目版(UWES-17)と、回答時間を短縮できる9項目版(UWES-9)があり、組織規模や調査目的に応じて使い分けが可能です。

例えば、年1回の全社調査には17項目版、毎月のパルスサーベイには9項目版といった活用が考えられます。

MBI-GS

MBI-GS(Maslach Burnout Inventory-General Survey)は、ワークエンゲージメントの測定ではなく、対極に位置するバーンアウトを測定します。そのため、該当する数値が低いほど、ワークエンゲージメントが高いと判断できます。

MBI-GSは「疲労感(仕事に対する疲労)」「シニシズム(仕事に対する熱意や関心)「職務効力感(仕事に対する自信ややりがい)の3つを尺度に計測します。

具体的には、以下のような16項目の質問に回答して計測を行います。

- 1日の仕事が終わると疲れ果ててぐったりすることがある(疲労感)

- 自分がしている仕事の意味や大切さがわからなくなることがある(シニシズム)

- 自分が職場で役に立っていると思うことがある(職務効力感) など

OLBI

OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)もMBI-GSと同様に、バーンアウトを測定することによって、ワークエンゲージメントや従業員の心理状態を計測する方法です。

OLBIは「疲弊感」と「離脱」の2つのネガティブな要素で構成されます。OLBIの数値が低ければ、ワークエンゲージメントが高いと判断することができます。

日本におけるワークエンゲージメントの標準化尺度

日本では、UWESを翻訳・標準化した「日本版UWES」が広く利用されています。

学術研究だけでなく、企業内の定期調査や改善施策の指標として実績があり、信頼性・妥当性も確認されています。

これにより、人事担当者が自社の従業員のワークエンゲージメントを科学的に測定し、海外の研究結果や他社データと比較することが容易になりました。

最近では自社の業務内容や文化に合わせた独自尺度を開発する企業も増えています。

たとえば、製造業では安全意識や現場改善意欲に関する質問を加えたり、スタートアップでは挑戦や学習意欲を重視する項目を組み込んだりするなど、組織特性に合わせてカスタマイズする動きも見られます。

こうした独自尺度は、汎用的な尺度では拾いきれない従業員の動機や行動特性を可視化するのに役立ちます。

尺度選択のポイント

ワークエンゲージメントの尺度を選ぶ際には、以下のような視点を持つことが重要です。

- 対象者特性

- 全社員か、特定部門・特定職種か

- 全社調査には標準化尺度、特定職種にはカスタマイズ版が有効

- 全社員か、特定部門・特定職種か

- 回答負荷

- 長文尺度は精度が高い反面、回答時間が長くなり負担増につながる

- 短縮版なら回答しやすく、定期的な実施に適している

- 改善施策への活用度

- 短期施策に活かす場合は短縮版、詳細な分析や研究には長文版が便利

尺度を選ぶときに重要なのは、「測ること自体が目的化しない」ということです。測定結果を現場のマネジメントや改善活動につなげてこそ、ワークエンゲージメント調査は組織の成長に寄与します。

人事担当者にとっては、信頼できる尺度を選び、従業員に負担をかけずに継続的に測定し、その結果を施策に反映させることが、ワークエンゲージメントの向上と離職防止・生産性向上につながる最短ルートになります。

実務でのワークエンゲージメント測定と運用方法

ワークエンゲージメント調査は「測って終わり」ではなく、調査設計→分析→改善→再測定というサイクルを回してこそ効果が出ます。

ここでは、人事担当者が実際に導入・運用する際に押さえておきたいポイントを整理します。

調査設計のポイント

- 目的の明確化

- 「離職率低下」「生産性向上」「心理的安全性の確保」など、どの課題に対してワークエンゲージメント調査を活用するかを明確にします。目的が曖昧だと、質問項目や分析軸がブレてしまい、改善施策につながりません。

- 質問項目の精査

- 項目が多すぎたり、あいまいな表現があると回答率が下がります。短時間で答えられるシンプルな質問設計にすることで、従業員の負担を減らし、精度の高いデータが得られます。

- 匿名性・守秘性の確保

- 回答者が安心して本音を記入できるよう、個人が特定されない仕組み(匿名化・外部ツール活用など)を整えることが重要です。匿名性を高めることで、より正直なフィードバックが得られます。

集計・分析方法

- 部門・年代別のクロス分析

- 組織全体の平均値だけでなく、部門・職種・年代・勤務地ごとの違いを分析することで、どこに課題があるかが明確になります。これにより、ピンポイントな改善策を立てやすくなります。

- トレンド分析(経時的比較)

- 単発調査ではなく、半年や四半期などのスパンで定期的に測定することで、改善施策の効果を可視化できます。エンゲージメントが上がったか下がったかの「傾向」を把握することが重要です。

- 定量+定性の併用

- スコア(定量データ)だけでなく、自由記述コメントや面談結果(定性データ)も併せて分析することで、数字の背景にある本当の課題が見えてきます。

改善施策への落とし込み

- アクションプラン策定

- 測定結果から浮かび上がった課題を基に、部門やチームごとに具体的な改善策を設計します。「情報共有を強化する」「1on1面談を増やす」など、現場で実行できるレベルまで落とし込むことが重要です。

- マネジメント層へのフィードバック

- 結果を人事だけで留めず、管理職や現場リーダーにもわかりやすくフィードバックし、改善行動を促します。マネジメント層の理解と協力が、エンゲージメント向上のカギです。

- 再測定による効果検証(PDCAサイクル)

- 改善施策を実施したら、一定期間後に再度調査し効果を検証します。結果を比較・分析することで、次の施策につなげる「PDCAサイクル」を確立できます。

最新トレンドとデータ活用の方法

従業員エンゲージメントの世界は、年々テクノロジーの進化や働き方の多様化によって大きく変化しています。従来の「年1回調査して終わり」というやり方から、リアルタイム測定・AI活用・組織文化改革へと進んでいるのが最新トレンドです。

ここでは、人事担当者が押さえておきたいポイントを整理します。

リアルタイム測定とAI活用

- クラウド型人事ツールの普及

- 最近では、クラウド型のエンゲージメントサーベイやパルスサーベイ(短期・高頻度調査)が一般的になっています。従業員がスマートフォンやPCから簡単に回答でき、結果を即座に集計・可視化できるため、現場のスピーディーな意思決定に役立ちます。

- AIによるデータ解析の高度化

- AIや機械学習を活用することで、従業員の回答履歴・業務ログ・社内コミュニケーションデータなど複数の情報を統合・解析し、エンゲージメント低下の兆しを早期に検知することが可能です。「誰が」「どのタイミングで」サポートが必要かを可視化できるため、個別対応やピンポイント施策がしやすくなります。

- リアルタイムダッシュボードの活用

- BIツールやダッシュボードと連携することで、調査結果がグラフやヒートマップで即時表示され、経営層や管理職が状況を一目で把握できます。これにより「調査結果を見てから対策までに数か月かかる」という従来の課題を解消できます。

組織文化との連動

- 個人スコアだけでなく文化・マネジメントの質に注目

- ワークエンゲージメントは、従業員一人ひとりのコンディションだけでなく、組織文化・風土・マネージャーのマネジメントスタイルに強く影響されます。単にスコアを測るだけではなく、その背景にある「組織文化の強み・弱み」を把握することが重要です。

- 改善施策を組織全体に展開

- 調査結果を基に、マネージャー研修や1on1面談制度、心理的安全性の向上施策など、組織文化の改善につながるアクションを設計・実行します。現場と人事が一体となってPDCAを回すことで、短期的な改善にとどまらず、持続的なエンゲージメント向上が可能になります。

海外の動向

- 測定結果のBIツール連携が一般化

- 海外では、UWES(Utrecht Work Engagement Scale)やGallup Q12など、国際的に認知されたエンゲージメント測定尺度を使い、結果をBIツールやダッシュボードで可視化・リアルタイム分析する企業が急増しています。

- トレンド分析による早期発見・迅速対応

- 部門別・役職別・地域別など多角的にスコアをモニタリングし、エンゲージメント低下のリスクがあるチームや個人を早期に把握、迅速にサポートできる体制を整えています。こうした動きは、日本企業にとっても今後の参考になります。

ワークエンゲージメント測定の実務活用事例

ワークエンゲージメント調査は、単なる「満足度の把握」にとどまらず、実際の組織改善・離職防止・生産性向上に直結する施策として注目されています。

ここでは、人事担当者がイメージしやすいよう、国内企業の具体的な活用事例をご紹介します。

大手製造業での活用例

ある大手製造業では、従来の年1回実施していた従業員満足度調査に加え、UWES-9(Utrecht Work Engagement Scale短縮版)を用いた月次パルスサーベイを導入しました。

毎月の結果をダッシュボードで集計し、部門や拠点ごとのワークエンゲージメントスコアを継続的にモニタリングすることで、離職リスクの高いチームや生産性が低下している兆しのある部門を早期に特定することができました。

把握した課題を基に、マネージャー向けのエンゲージメント強化研修を実施し、コミュニケーション改善や現場の声の吸い上げなど具体的なチーム改善策を展開した結果、離職率の低下や業務効率の向上といった効果が現れました。

このように「測定→可視化→改善策」をスピーディーに回すことで、従来の年次調査では見えにくかった現場の変化に即応できるようになった好例です。

IT企業での活用例

あるIT企業では、クラウド型のアンケートツールを導入し、従業員のワークエンゲージメントを週次で測定。よりリアルタイムな従業員コンディションの把握に取り組みました。

週次調査の結果、特定部門でワークエンゲージメントの低下傾向が確認されたことを受け、フレックス勤務制度の拡充や在宅勤務時のサポート強化、心理的安全性向上のための1on1面談強化など、複数の施策を迅速に導入しました。

その結果、半年後には全社平均スコアが約10%向上し、離職率の低下や、エンゲージメントスコアの上昇に伴う業務改善提案数の増加など、目に見える成果につながりました。

このようにクラウドツール+パルスサーベイ+制度改善の組み合わせは、スピード感が求められるIT・ベンチャー企業に特に有効な手法といえます。

ワークエンゲージメント測定の成功ポイント

ワークエンゲージメントは、従業員一人ひとりの心理的充実度と、組織全体のパフォーマンス向上に直結する戦略的指標です。

単なる“従業員満足度”では見えない「活力」「熱意」「没頭」を数値化・可視化することで、離職防止、生産性向上、イノベーション促進といった経営課題の解決に役立ちます。

本コラムで取り上げたように、「ワークエンゲージメントの測定方法」と「ワークエンゲージメントの尺度」を正しく理解・活用することが、人事戦略における大きな武器となります。具体的なポイントは次のとおりです。

- 定量的・定性的な両面で測定する

- 標準化されたアンケートやパルスサーベイなどの定量調査に加え、面談・観察などの定性調査を組み合わせることで、数字に表れない課題や現場の声も把握できます。

- UWESなど信頼性の高い尺度を活用する

- 世界的に使われているUtrecht Work Engagement Scale(UWES)や日本版UWESなど、妥当性が検証された尺度を使うことで、測定結果の信頼性が格段に高まります。組織に合わせて短縮版・独自版を活用することも有効です。

- データを分析し、改善策に反映してPDCAを回す

- 単に測定するだけでなく、部門別・年代別に深掘り分析を行い、マネージャー研修や制度改善など具体的な施策に落とし込むことが重要です。改善後の再測定を通じて、効果検証と継続的な改善が可能になります。

- 組織文化やマネジメント施策と連動させる

- ワークエンゲージメントは個人のモチベーションだけでなく、組織文化やマネジメントの質に左右されます。調査結果をもとに組織全体の文化改善・リーダーシップ開発と連動させることで、持続的な成長につながります。

このサイクルを回し続けることで、従業員のワークエンゲージメントを向上させるだけでなく、組織の持続的な成長・競争優位性の確立を同時に実現することができます。

「ワークエンゲージメントの測定方法」や「ワークエンゲージメントの尺度」をキーワードにした取り組みは、今後ますます人事戦略の中心となるでしょう。

これから測定を始める企業も、すでに調査を行っている企業も、ここで紹介したポイントを押さえて、自社に最適な測定・改善の仕組みを構築してみてはいかがでしょうか。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております