ストレス耐性とは?高い人・低い人の特徴や高める方法も解説

現代のビジネス環境は、かつてないスピードで変化しています。

DXやAIの進展、テレワークやリモートワークの普及、さらにはグローバル市場での競争激化により、従業員一人ひとりは日々さまざまなプレッシャーにさらされています。

その結果、「業務量の増加」「人間関係の複雑化」「成果へのプレッシャー」といったストレス要因が増え、従業員のメンタル不調や早期離職につながるケースも少なくありません。こうした背景から注目されているのが 「ストレス耐性」 です。

ストレスをうまくコントロールできる人材は、変化の激しい環境でも安定したパフォーマンスを発揮し、チーム全体の生産性やモチベーション向上にもつながります。

特に人事担当者にとっては、採用候補者や社員がどの程度ストレスに強いかを把握することは、早期離職の防止・適材適所の配属・マネジメントの改善 に直結する重要な課題です。

本記事では、

- ストレス耐性の正しい定義

- 測定方法(適性検査やサーベイ活用)

- 個人がストレス耐性を高める具体的な方法

- 企業が取り組むべき人材育成や職場づくり

をわかりやすく整理し、「ストレスに強い人材・職場」をつくるための具体的なヒントを、HRTechツールでストレス耐性の課題を解決してきた『ミツカリ』がお伝えします。

人事担当者の皆さまが、採用や人材育成において実践的に活用できる内容となっていますので、ぜひ参考にしてください。

目次

ストレス耐性とは?

「ストレス耐性」とは、外部からのストレス刺激に対して適切に対処し、心身の健康や行動の安定を保ちながら目標達成に向かう力を指します。

単なる忍耐力や精神的な我慢とは異なり、ストレスを感じたときに「冷静に受け止め、柔軟に対応し、成果を継続して出し続けられる力」というのが重要なポイントです。

ストレス耐性の高い人ほど、大きなストレスを受けても乗り越えられ、耐性の低い人は、ちょっとしたことでも落ち込んでしまうという傾向があります。

ストレス耐性は、自身で意識して行動したり鍛えることで高めることができます。

社員のストレス耐性をチェックすることで、社員へのフォローや人材の配置部署への見極めに重要な項目だといえます。

ストレス耐性が高い人=優秀 ではない

ストレス耐性が高い人材=優秀な人材とは言い切れません。

ストレス耐性の高い人に向いている業務や、ストレス耐性が低いからこそ向いている業務があります。

ストレス耐性が低い人材は、言い換えれば、几帳面であり丁寧な仕事をする、リスクヘッジをするなどの特徴が挙げられます。

個人の特性を把握した上で、その人に適した業務や職種が存在することや、前提となるストレス要因を排除することができれば、ストレス耐性が低い人材でも活躍できることなどを押さえておくことが重要です。

たとえば、上司の厳しい指導やフィードバックを受けても、ストレスをあまり感じないタイプの人は、言われたことを「話半分」で受け流してしまうことがあります。

本人は動じていないように見えますが、結果的に改善につながらず、パフォーマンスが停滞してしまうケースも少なくありません。

また、ストレスを抱えにくい人は「危機感」を持ちにくい傾向があるとも指摘されています。

納期のプレッシャーや顧客からの厳しい要求を「大丈夫、大したことない」と受け止めすぎることで、リスク感知や対応が遅れることもあります。

ストレス耐性が強いからといって過度なストレス環境で働かせることも誤りです。

ストレス耐性が強くても、受けるストレス量は基本的に同じであるため、適度な発散がなければストレス耐性が強い人でもメンタルヘルス不調を起こしてしまう可能性があります。

パワハラなどはモラル的にも当然のことですが、不要なストレスを与えない職場環境づくりは、ストレス耐性の見極め以上に重要です。

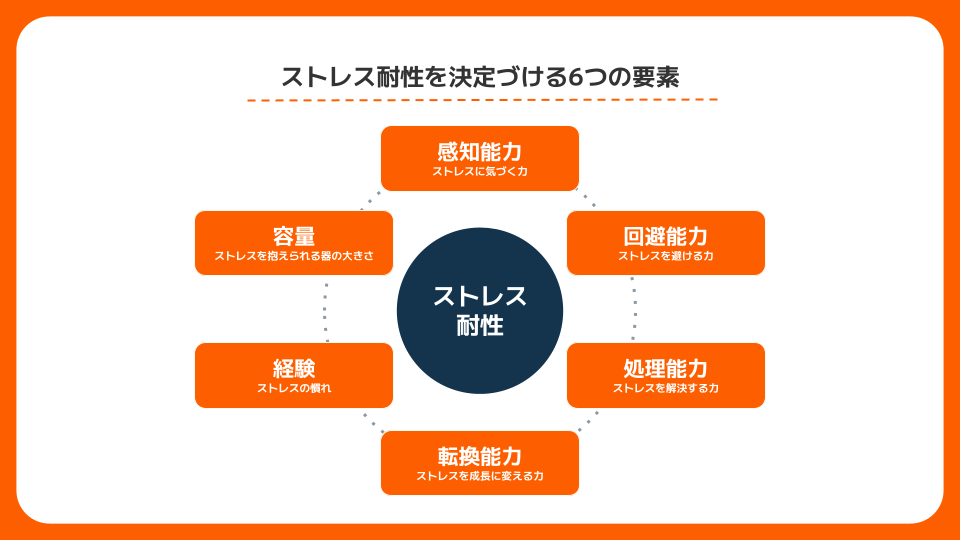

ストレス耐性を決定づける6つの要素とは?

ビジネス環境の変化や人間関係、業務負荷など、働く人が抱えるストレスは年々増加しています。

その中で注目されるのが「ストレス耐性」です。人事担当者にとっては、従業員がどのようにストレスに向き合い、乗り越える力を持っているのかを理解することが、採用・育成・マネジメントに直結します。

ストレス耐性は一枚岩のスキルではなく、複数の要素から成り立っています。ここでは、研究や心理学の知見に基づき、ストレス耐性を決定づける6つの要素を解説します。

- 感知能力

- 回避能力

- 処理能力

- 転換能力

- 経験

- 容量

感知能力(ストレスに気づく力)

感知能力とは、ストレスの原因となる「ストレッサー」に気づけるかどうかの力です。

ストレッサーに気づかなければ、ストレスを感じることがないとされています。

例えば、同僚からの横柄な態度を「皮肉だったのかな?」と軽く受け流せる人は、同じ出来事に直面してもストレスを感じにくい傾向があります。

逆に、敏感に反応しすぎる人は小さな出来事も大きなストレスにつながってしまいます。

この意味で「鈍感力」は非常に有効です。感知能力はもともとの性格に左右される部分もありますが、マインドフルネスや認知のトレーニングを通じて鍛えることも可能です。

回避能力(ストレスを避ける力)

回避能力とは、ストレスを作りやすい性格かどうかに関わる要素です。

細かいことにとらわれず「仕事だから仕方ない」と割り切れる人や、物事を過剰に気にしない人は、自然とストレスを回避できています。

例えば、上司が細かく指示を出してくる場合でも、「少しくらいは人の言った通りにやってみよう」と考えられる人は大きなストレスを感じにくいものです。

この能力は、自律神経系や免疫系の安定とも関連しており、日常的な健康管理や睡眠習慣がストレス回避の力を強めることにつながります。

処理能力(ストレスを解決する力)

処理能力とは、ストレッサーそのものを取り除いたり、弱めたりする力です。

仕事が多すぎれば優先順位を整理して効率化する、人間関係に問題があればチームでのコミュニケーションを改善するといった「実際に状況を改善する行動」が含まれます。

処理能力の高い従業員は、ストレスに直面しても「問題解決のプロセス」を踏むことで大きなダメージを受けにくい傾向があります。

企業としては、問題解決力を高める研修や1on1でのサポートが効果的です。

転換能力(ストレスを成長に変える力)

転換能力とは、ストレスの出来事をポジティブに捉え直す力です。

「失敗は成長の糧だった」「困難があったから人に優しくなれた」といった思考がこれにあたります。

この力を持つ社員は、逆境からも学びを得て、むしろ成長のチャンスに変えていきます。

人事施策としては、リフレクション研修やキャリア面談で過去の経験を意味づけする機会を提供することが有効です。

経験(ストレスの慣れ)

経験とは、過去にどのようなストレスを経験し、それをどう乗り越えてきたかという蓄積です。

同じ失恋経験でも「慣れているから平気」と考える人もいれば、「また失敗した」と落ち込む人もいます。この違いは、経験をどのように解釈してきたかに大きく左右されます。

企業側は、若手社員にとって「小さな成功体験を積ませること」や「失敗を共有し学びに変える文化づくり」を支援することで、ストレス耐性を育成できます。

容量(ストレスを抱えられる器の大きさ)

最後に重要なのが、どれだけのストレスを抱えられるかという「容量」です。

キャパシティが大きい人は、多くのプレッシャーを抱えてもストレス反応が出にくい一方、容量が小さい人は小さな出来事でも心身に影響を及ぼします。

ただし、容量は固定的なものではなく、その時の心身の状態によっても変動します。

十分な休養、サポート体制、心理的安全性の高い職場環境が、容量を広げる要因になります。

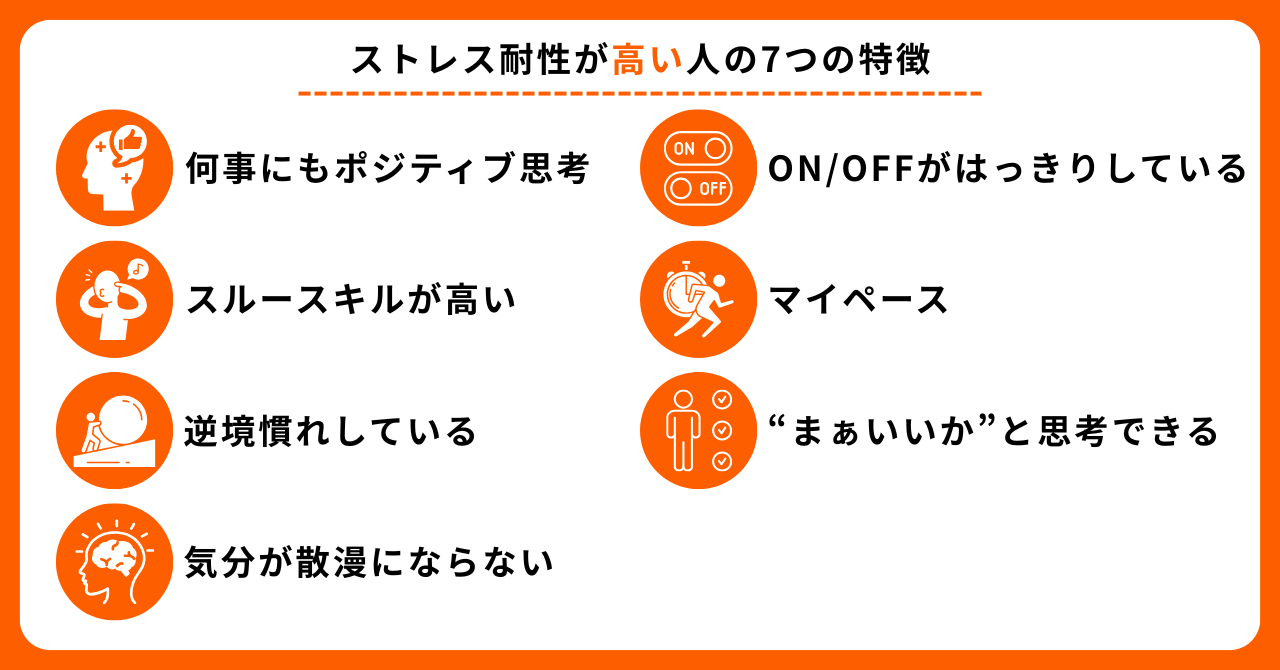

ストレス耐性が高い人材の7つの特徴

ストレスに強い人材には共通する特徴がいくつかあります。

ここでは、人事担当者が採用や育成で参考にできる「ストレス耐性の高い人材の特徴」とその背景について解説します。

1. 何事にもポジティブな思考を持つ

精神的に強い人々は基本的にポジティブ思考で、一つひとつの出来事を肯定的に捉える傾向があります。

大きなミスをしても「次で挽回すれば大丈夫」と思いますし、仮に何かで叱責を受けても「もう二度と同じことは起こさないようにしよう」と捉えます。

前向きで肯定的に物事を捉えようとするので、抱え込むストレスは非常に少ないです。

ストレスの許容量が大きいというよりは、精神的な負担を軽減する思考を持っている点が大きな要因でしょう。

2. スルースキルが高い

何か嫌なことがあったり言われたりしても「これは自分が成長するための必要なプロセスである」とポジティブに考え、嫌なことを”スルーしていく“ことができるため、すぐに気持ちを切り換えることができます。

この思考パターンは、性格が楽観的であることに起因しています。

ストレス耐性が低い人にありがちな完璧主義な傾向も少なく、「まあいいか」と開き直ることができるのです。

バイタリティーに富んでいる人もさまざまな問題や環境の変化に対応できるので、スルースキルが高い傾向にあると言えます。

3. 逆境慣れしている

ストレス耐性を高く保つためには、それなりの努力と経験が必要です。

ストレス耐性が高い人は先天的に持って生まれた要素もあるかもしれませんが、逆に大きな挫折や厳しい出来事を経験したからこそ、ゆるぎない自信が生まれたというケースも多くあります。

経験で得た苦しみや乗り越えた時の達成感が大きな力となっているのです。

4. 集中力があり、気分が散漫にならない

集中力と仕事の能率はほぼイコールです。ストレス耐性が高い人ほど、仕事や物事に対する高い集中力を有しています。

『今何をやるべきか』を判断し、それに集中することができるので、仕事で結果を残すことができるのです。

お昼休みや仕事の合間に何も考えずに睡眠を取れる人は、集中力も高い傾向にあると言われています。雑念を眠ることで消し去れば、休憩後の仕事に対する集中力もアップします。

ある意味瞑想に近い境地かもしれませんが、無になる時間を作ることは仕事の能率にも良い影響を与えるのです。

5. オンとオフがはっきりしている

どれほど強い精神力を持っていても、まったくストレスをためない人はいません。誰しも、少なからずストレスを蓄積しています。

ストレス耐性の高い人は適度なところでその溜まったものを捨てることが上手です。

日常の中でもオンとオフをはっきりさせることが得意で、オフの時に、仕事で抱え込んだストレスをリセットすることができます。

ストレスを一度0にするので、そのあとに負担のかかるような出来事があっても、限界値を超えることはほぼありません。

6. マイペースで人と合わせるのは苦手

他人になんと言われようとも、自分の軸を持ってマイペースを貫き通す事ができる人は、ストレスをうまく避ける技術があり、ストレスに強いと思われます。

実際に組織で働く場合「マイペースであること」に重きを置かれない職場も特に日本ではたくさんあります。

「空気が読めない」と揶揄されることもあり、一概にマイペースであることがプラスに働くことばかりとは言えないのです。

7."まぁいいか"と思考できる

ストレス耐性が高い人の中には、他人のストレスの大きさが分からないタイプもいます。

「自分はストレスを感じない」ため、同僚などがどういう時にストレスを感じ悩むのかがわからないのです。

一部では、それが自分自身に対する「甘え」につながるケースもあります。

「自分はできるから(周りが何か悩んでいるようだけど)まあいいか」という思考は、チームで働く場合にマイナスに働くことは往々にしてあります。

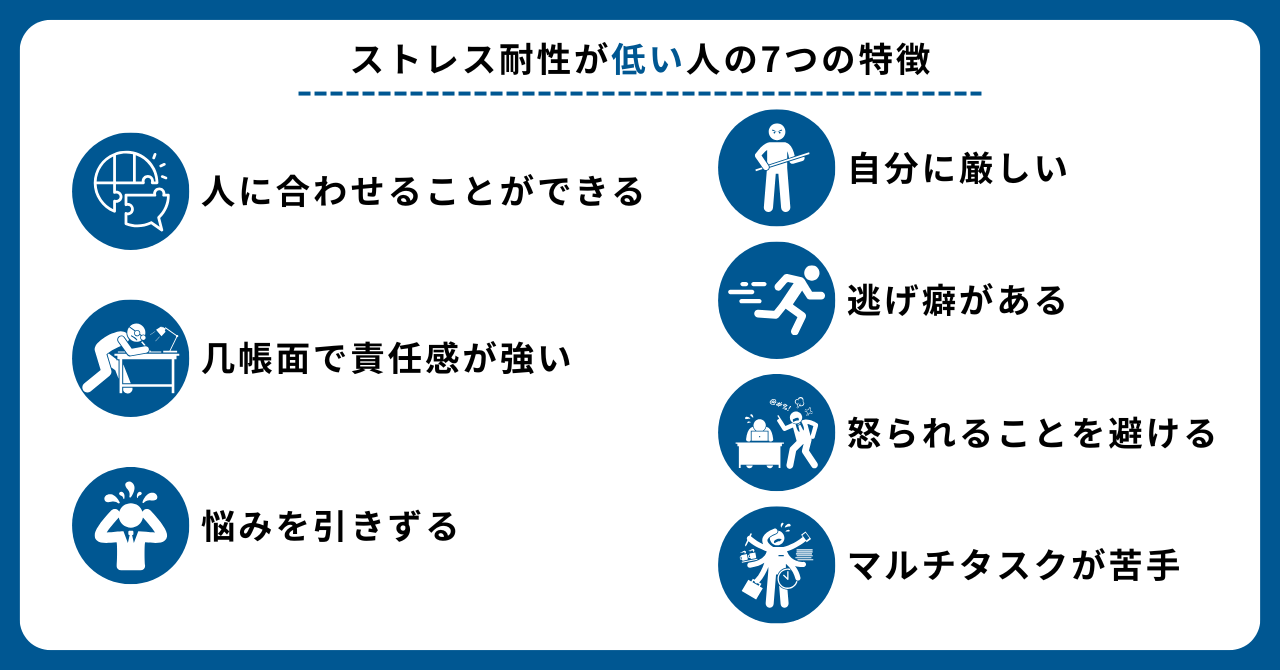

ストレス耐性が低い人の7つの特徴

ストレスに弱い人材にも共通する特徴がいくつかあります。ここでは、人事担当者が採用や育成で参考にできる「ストレス耐性の高低い人材の特徴」とその背景について解説します。

人に合わせることができる

組織の中で働く上では、周囲と足並みを揃えることは大切です。仕事上では特に重視される特徴でもあるでしょう。

「人に合わせる」といった行動が過度になってしまうと、かえってストレス耐性を下げてしまうこともあります。

人に合わせすぎて疲弊したり、マイペースになれない自分にストレスを感じることが原因です。

几帳面で責任感が強い

真面目すぎることはえてしてストレス耐性に影響はしてしまいますが、良くいえば、真面目で一生懸命であると言えます。

自分の意見を通すことより、周りの状況をきちんとみて対応できるので、職場などでは重宝される人材です。

度を超してしまうと「頑固で融通が利かない」と評価されてしまうこともあります。ある程度相手の反応を受け流せるようにすると、ストレスも軽減できるようになります。

悩みを引きずる

ストレス耐性が低い人の特徴の一つに、気持ちの切り替えの遅さが挙げられます。

仕事上であった小さいトラブルをいつまでも悩み続け、他の仕事が手につかなかったり、一日そのことを悩み続けます。

仕事とプライベートのスイッチが切り替わらないので、いつまでも嫌な気持ちを引きずりがちです。

自分に厳しい

自分に厳しい人も、ストレス耐性が低い傾向にあります。真面目過ぎる性格が災いしており、目の前にある問題を完璧に解決できない自分に強い憤りを感じてしまったりします。

自分が思い描く結果を求める上、誰かに頼ることも避けるので、結果的に他人にまで厳しくしがちで、周りから反感を買ってしまうことも少なくありません。

逃げ癖がある

物事を中途半場な状態でやめる、仕事が続かないなどの傾向がある人は要注意です。

たとえば、仕事上で苦手な同僚や上司との間に、何らかのトラブルがありストレスを抱えてしまったとしましょう。

仕事を円滑に進めるために問題となっている相手とも向かい合うべきですが、ストレス耐性の低い人は、自分が苦手な人物から逃げる傾向にあります。

ひどくなると、仕事を途中でボイコットし、自ら退職して周囲に迷惑をかけてしまいます。

怒られるのを避ける

怒られることに慣れていないのもストレス耐性が低いサインです。

いわゆる、”優等生タイプ”の人の中には、ほとんど怒られた経験がないまま社会人になった人もいるのではないでしょうか?

ストレス耐性が低い人は、怒られることを恐れ、失敗をきちんと報告できません。

このような状態も続けば、相手に状況がばれてしまいます。ばれた後に怒られることで、「やっぱり怒られるのは嫌だ」と感じ、ますますストレス耐性が落ちてしまうという悪循環に陥りがちです。

マルチタスクが苦手な傾向にある

複数のタスクを同時にこなすこと=マルチタスクですが、ビジネスの現場では、マルチタスクが不向きの場合や人材もあります。

特にストレス耐性が低い人のケースでは、マルチタスクに苦手意識を持つ人が多い傾向にあります。

ストレス耐性を上げる方法

ストレス耐性は生まれつきの資質だけでなく、日々の意識や行動の積み重ねによって高めることができます。

特に人事担当者の立場では、自身のメンタルケアはもちろん、従業員が健やかに働ける環境を整える視点も欠かせません。

ここでは、個人・組織の両方で実践できる「ストレス耐性を高める方法」を具体的に解説します。

認知行動アプローチ ― 思考のクセを変える

ストレスは出来事そのものよりも「それをどう受け止めるか」に大きく左右されます。

認知行動療法の考え方を取り入れ、自分の思考パターンを見直すことが有効です。

- 思考の気づき

- まず、自分がどんなときにストレスを感じやすいのかを書き出します。

- ネガティブ思考の修正

- 「失敗したら終わり」と考えてしまう場合、意識的に「失敗は改善のチャンス」と言い換えることで、前向きな行動につながります。

- 現実的な視点の導入

- 「本当に最悪の結果になる可能性はどれくらいあるのか?」と問い直すことで、不安を和らげられます。

このような思考のリフレーミングは、社員のストレス耐性強化だけでなく、組織全体の心理的安全性向上にも役立ちます。

習慣づくり ― 日常のセルフケア

ストレスに強い人は、特別なことをしているわけではなく「健康的な習慣」を無理なく続けています。

人事担当者としては、従業員の生活習慣にも目を向けた働きかけが大切です。

- 運動習慣

- ウォーキングや軽い筋トレは、自律神経を整え、ストレスホルモンを減らす効果があります。

- 睡眠の質向上

- 7時間前後の規則正しい睡眠は、脳の疲労回復に不可欠です。昼休みに仮眠を取る制度を設けている企業もあります。

- リフレッシュ時間の確保

- 趣味やマインドフルネス瞑想は、ストレスからの「回復力(レジリエンス)」を高めます。

これらを従業員に推奨するだけでなく、企業として「休暇取得の促進」「健康増進プログラム」などを整えると効果的です。

対人スキルの向上 ― 人間関係で守られるメンタル

職場のストレス要因の多くは「人間関係」から生じます。逆に言えば、良好なコミュニケーションがあればストレスは大幅に軽減できます。

- アサーション

- 自分の意見を押し付けず、相手を尊重しながら伝える自己表現法。

- 共感的コミュニケーション

- 相手の立場や感情を理解しながら会話することで、信頼関係が築かれます。

- サポートネットワークの構築

- 上司・同僚・家族など、安心して相談できる相手を複数持つことが、ストレス耐性を高める基盤となります。

人事担当者は「1on1ミーティング」「チームビルディング研修」などを通じて、従業員のコミュニケーション力向上をサポートするとよいでしょう。

企業ができる支援 ― 組織全体でストレスに強くなる

個人の努力だけでは、ストレス耐性の強化には限界があります。企業としての制度や環境整備が不可欠です。

- パルスサーベイの導入

- 社員のコンディションを定期的に可視化し、ストレス兆候を早期に発見。

- 相談窓口・メンタルヘルス研修

- 社内外の相談窓口を設けることで「安心して話せる場」を提供。管理職向けの研修も有効です。

- 柔軟な働き方の導入

- テレワーク、副業容認、時差出勤など、ライフスタイルに合わせた働き方はストレスの軽減に直結します。

これらの施策を通じて、「従業員が安心して働ける心理的に安全な職場環境」を整えることが、最終的に離職防止やエンゲージメント向上にもつながります。

ストレス耐性を測る方法

「ストレス耐性を高めるには、まず現状を知ることが重要」です。

どの程度のストレスに耐えられるかは人によって異なり、採用や人材配置、さらにはメンタルヘルス対策においても客観的に把握することが求められます。

ここでは、企業現場でよく活用されるストレス耐性の測定方法について紹介します。

心理テストや適性検査の活用

多くの企業では、適性検査や心理テストを用いてストレス耐性を測定しています。

採用時の人物評価や、既存社員のキャリア開発・教育研修の一環として活用するケースが一般的です。

代表的に測定される項目は以下の通りです。

- 対人ストレス耐性

- 上司や同僚との意見の食い違い、顧客からの厳しい要望など、人間関係に関するプレッシャーに対してどれだけ柔軟に対応できるかを評価します。

- 仕事ストレス耐性

- タイトな納期や高い業務負荷といった状況に対して、冷静にタスクを進められるかを測定します。プロジェクト管理やリーダー職に就く人材にとって特に重要です。

- 感情安定性

- ストレスがかかったときに、不安・怒り・落ち込みといった感情に振り回されず、安定した行動が取れるかを確認します。

このような項目を検査で数値化することで、「この社員はどのような環境で力を発揮できるか」を把握でき、適材適所の人材配置や育成計画にもつなげられます。

特に最近では、エンゲージメントサーベイやパルスサーベイと組み合わせて、リアルタイムで社員のストレス状態を可視化する企業も増えています。

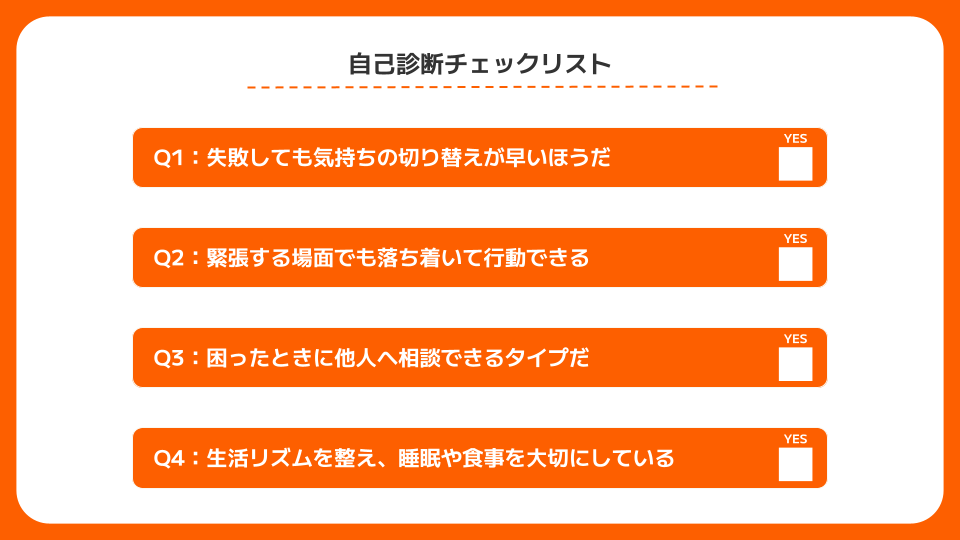

自己診断のチェックリスト

一方で、手軽に個人のストレス耐性を振り返る方法として、自己診断型のチェックリストがあります。

これは採用や人材評価というよりも、社員自身のセルフケアや研修プログラムの導入時に役立ちます。

例えば、以下のような質問に答えてみてください。

これらに「はい」が多く当てはまる場合は、比較的ストレス耐性が高いと考えられます。

逆に「いいえ」が多ければ、ストレスに弱くなるリスクがあるため、生活習慣や思考パターンの改善が必要です。

人事担当者がこのようなセルフチェックを従業員に促すことで、社員が自分のストレス耐性を自覚し、早期に改善行動へつなげることができます。

測定結果をどう活かすか

重要なのは、測定結果を「ラベル付け」ではなく成長支援のために活用することです。

- 採用時には「ストレス耐性が低いから不採用」ではなく、入社後に必要なサポートや配属を見極める材料として使う。

- 既存社員には「研修やコーチングで強化すべきスキル」を特定するために用いる。

- 定期的なチェックを行い、メンタル不調の早期発見につなげる。

このように、ストレス耐性の測定は人材マネジメントの質を高め、離職防止・生産性向上にも直結する重要な取り組みとなります。

企業におけるストレス耐性の活用

ストレス耐性は、単に個人の性格的な特徴として捉えるのではなく、採用・配属・マネジメント・育成のあらゆる場面で企業の人材戦略に活用できる要素です。

特に、離職防止やパフォーマンス向上といった課題を抱える人事担当者にとって、ストレス耐性の活用は組織力を高める大きなカギとなります。

採用における活用

採用の段階で候補者のストレス耐性を把握することは、早期離職の防止や適材適所の実現につながります。

例えば、面接での質問や適性検査を通じて「困難に直面したときの対処法」や「過去の失敗からどう立ち直ったか」を確認することで、候補者のストレス耐性を見極めることができます。

メリット1:離職リスクの低減

ストレス耐性が極端に低い人材を、高負荷な職場に配置してしまうと、短期間でメンタル不調や離職につながるリスクが高まります。

採用段階で適切に把握すれば、配置の工夫やフォロー体制を整えることが可能です。

メリット2:カルチャーフィットの向上

自社の働き方や業務環境にマッチするかどうかを事前に把握することで、定着率やエンゲージメントを高められます。

採用におけるストレス耐性の活用は、単なる「スクリーニング」ではなく、候補者が力を発揮しやすい環境を整えるための前向きなプロセスといえます。

配属・マネジメントにおける活用

入社後は、配属や日々のマネジメントにおいてストレス耐性を考慮することが重要です。

- 高ストレス環境には、耐性の高い人材を配置

- 例:営業、カスタマーサポート、プロジェクトマネジメント

- 耐性の低い人にはサポート体制を強化

- 定期的な1on1面談やメンター制度を導入し、安心して働ける環境を整えます

- チーム全体のストレス状況を見える化

- パルスサーベイやエンゲージメントサーベイを活用し、チーム単位でストレス傾向を把握することで、マネジメント改善につなげられます

こうした取り組みにより、「人材をストレスから守る」だけでなく、「ストレスに強い組織をつくる」ことが可能になります。

育成・研修での活用

ストレス耐性は先天的な要素だけでなく、研修や組織文化の醸成によって高めることができます。

- マインドフルネス研修・ストレスマネジメント研修

- 心理的セルフケアのスキルを習得することで、従業員が自らストレスをコントロールできるようになります。

- ピアサポートの導入

- 社員同士が悩みを共有し支え合う文化をつくることで、孤立を防ぎ、ストレス軽減につながります。

- リーダー層のマネジメント力強化

- 上司がストレス耐性の重要性を理解し、部下の状態を適切に把握・支援できるようにすることで、チーム全体の安定性が増します。

企業がこうした施策を体系的に実施することで、従業員のレジリエンスを高めると同時に、エンゲージメント向上・離職防止・生産性改善という好循環を生み出すことができます。

ストレス耐性と今後の働き方

AIやDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、私たちの働き方は今後ますます大きく変化していきます。

業務の自動化や効率化が進む一方で、人間には「創造性」「対人関係力」「柔軟な問題解決力」がこれまで以上に求められるようになります。

このような変化の激しい環境下では、従来のスキルや経験だけではなく、変化に柔軟に対応し、プレッシャーを成長の糧にできるストレス耐性が極めて重要な資質となります。

つまり「ストレスに強い人材=未来の企業競争力を支える人材」と言っても過言ではありません。

ストレス耐性は「生まれつき」ではなく「伸ばせるスキル」

「ストレス耐性は持って生まれた性格で決まる」と考える方も少なくありませんが、実際にはそうではありません。

心理学的にも、ストレス耐性は学習や習慣によって高められるスキルであることが分かっています。

- 認知行動療法を応用した「思考の切り替え」

- 運動・睡眠・食習慣の改善によるセルフケア

- マインドフルネスや呼吸法による感情コントロール

- コミュニケーションやアサーションスキルの習得

といった取り組みによって、誰でも少しずつストレス耐性を向上させることが可能です。

企業と個人、それぞれに求められる役割

今後の働き方を見据えると、企業と個人の双方がストレス耐性の強化に取り組むことが欠かせません。

企業ができること

- 柔軟な働き方を可能にする制度設計(リモートワーク、副業容認など)

- ストレスチェックやエンゲージメントサーベイによる定期的な「見える化」

- ストレスマネジメント研修やメンタルヘルス相談窓口の整備

個人ができること

- 自己理解を深め、自分のストレス傾向を把握する

- 適切なセルフケア習慣(運動・睡眠・趣味・リフレッシュ)を持つ

- 必要に応じて周囲や専門家に相談し、孤立しない働き方を選ぶ

ストレス耐性が未来のキャリアを左右する

変化のスピードがますます加速する社会において、ストレス耐性は「単なるメンタルの強さ」ではなく、キャリアの持続可能性を左右する基盤スキルといえます。

企業は制度や仕組みで従業員を支え、個人は自己理解とセルフケアで自分らしい働き方を確立する。

この両輪が揃うことで、従業員一人ひとりが成長し、組織全体の競争力も高まっていきます。まさに「ストレス耐性を高めること」が、これからの働き方改革の核心になるのです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております