報酬改善で離職防止・エンゲージメント向上!従業員満足度調査の活用法

従業員のやる気や定着率を高める「従業員満足度」や「職務満足度」は、企業経営において欠かせないテーマです。

「マズローの欲求五段階説」や「ハーズバーグの二要因理論」などを目にした・聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この分野は古くから学術研究が積み重ねられており、1969年時点で4,000以上の論文が発表されており、そこから50年以上が経過する中で従業員満足度調査の設計や分析手法は年々進化してきました。

これらの設計や分析手法を取りまとめると、多くの理論が4つの尺度にまとめられることがわかりました。

- 報酬

- 同僚・上司などの人間

- 業務の性質

- 組織的文脈

ミツカリが提供する「ミツカリエンゲージメント」でも、この4つの尺度を用いています。

- 報酬

- 仕事の対価に対する満足度

- 人間関係

- 職場の人間関係が良好かどうか

- 職務適性

- 自分の業務が好きかどうか

- コミュニケーション

- 業務範囲や仕事におけるコミュニケーションが明確か

今回は、従業員満足度調査における報酬に焦点を当てて解説します。

目次

従業員満足度調査における「報酬」とは?

従業員にとっての「報酬」は、単に給与や賞与といった金銭的な側面にとどまりません。

近年の従業員満足度調査(ES調査)では、従業員が企業に感じる報酬をより広い概念で捉えることが重視されています。

人事担当者としては、この視点を持たないと調査結果を正しく解釈できない場合があります。

報酬は大きく分けて以下の3種類に整理することができます。それぞれ解説します。

金銭的報酬(給与・賞与・手当など)

もっとも分かりやすい報酬が給与や賞与といった直接的な対価です。

生活を支える基盤となるため、不満が強ければ「この会社では生活が安定しない」と感じ、離職リスクに直結します。

また同業他社との水準比較や評価制度の透明性が不足していると、「努力が正当に報われていない」という不公平感につながるため注意が必要です。

非金銭的報酬(福利厚生・休暇制度・教育研修など)

給与だけでは測れない「働きやすさ」を支える要素が非金銭的報酬です。

たとえば、リモートワーク制度やフレックスタイム制度、充実した福利厚生、キャリア開発を支える教育研修などが挙げられます。

これらは従業員の健康維持やワークライフバランスを支え、中長期的な定着率向上に大きく寄与します。特に若手人材や子育て世代にとっては給与以上に魅力となるケースも少なくありません。

心理的報酬(承認・成長実感・やりがい)

見落とされがちですが、心理的報酬は従業員エンゲージメントを高めるうえで欠かせない要素です。

上司からのフィードバックや成果認知、チーム内での承認文化、そしてキャリアの成長実感が含まれます。

従業員が「自分の努力が認められている」「この会社で成長できる」と実感できると、モチベーションが高まり、長期的な貢献意欲が生まれます。

逆にこれが欠けると、給与が高くても「働き続ける意味がない」と感じることもあります。

このように、従業員満足度調査では金銭的・非金銭的・心理的な3つの報酬をバランスよく測定・把握することが求められます。

調査で浮かび上がる「報酬に関する不満」

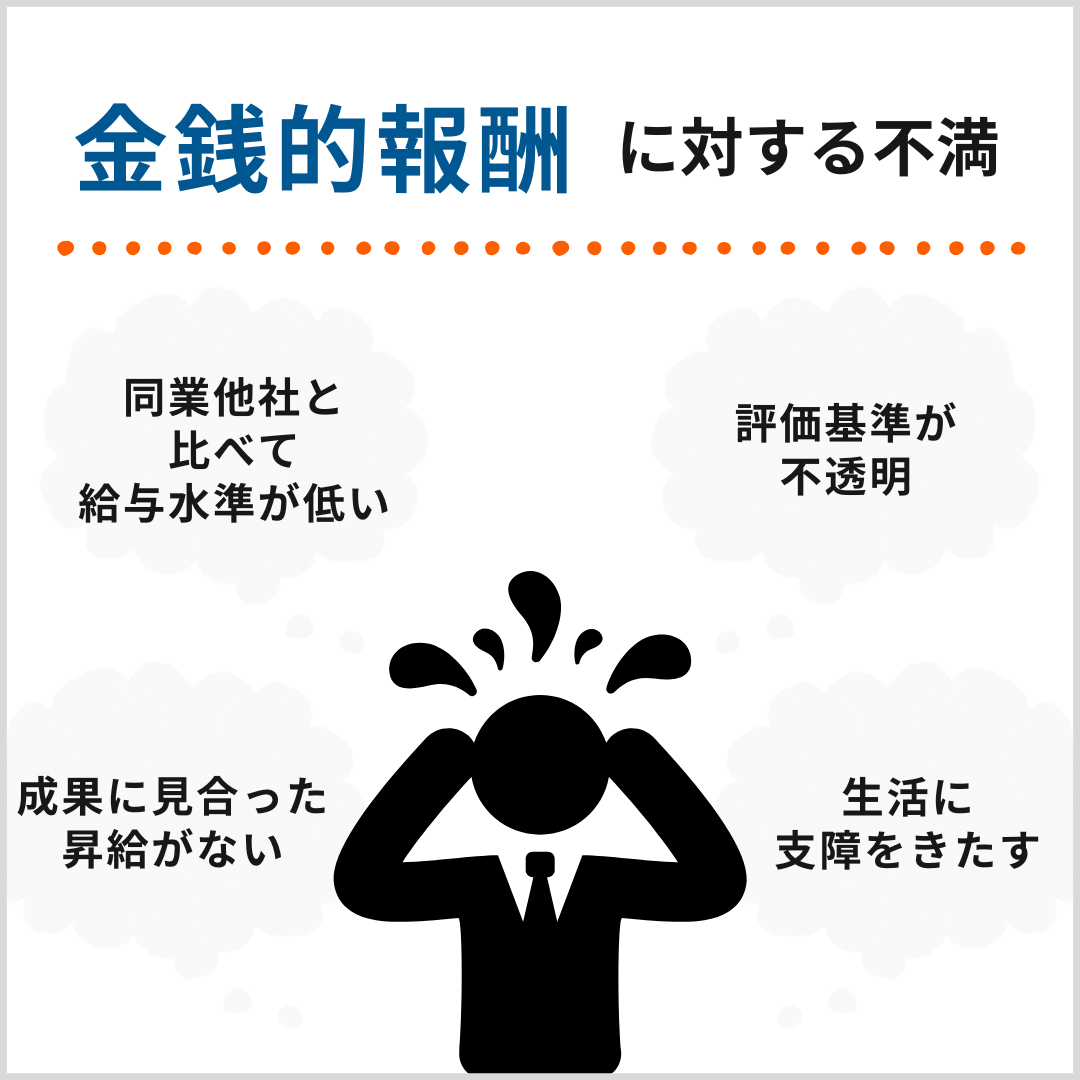

金銭的報酬に対する不満

従業員満足度調査(ES調査)の結果で、最も回答が分かれやすいのが給与や賞与などの金銭的報酬です。

給与は従業員の生活を直接支える要素であり、満足度が低ければ離職意向に直結します。そのため、調査では常に注目すべき項目です。

実際によく寄せられるコメントには次のようなものがあります。

人事担当者にとって重要なのは、従業員が「給与そのものが低い」と感じているのか、それとも「評価制度が不透明で成果と給与が結びついていない」と感じているのかを切り分けることです。

前者は市場水準との比較調査が必要であり、後者は評価制度や昇給ルールの透明性を改善する余地があります。

いずれにしても、給与に対する不満は「不公平感」を伴いやすく、企業への信頼感を損ないやすい点に注意が必要です。

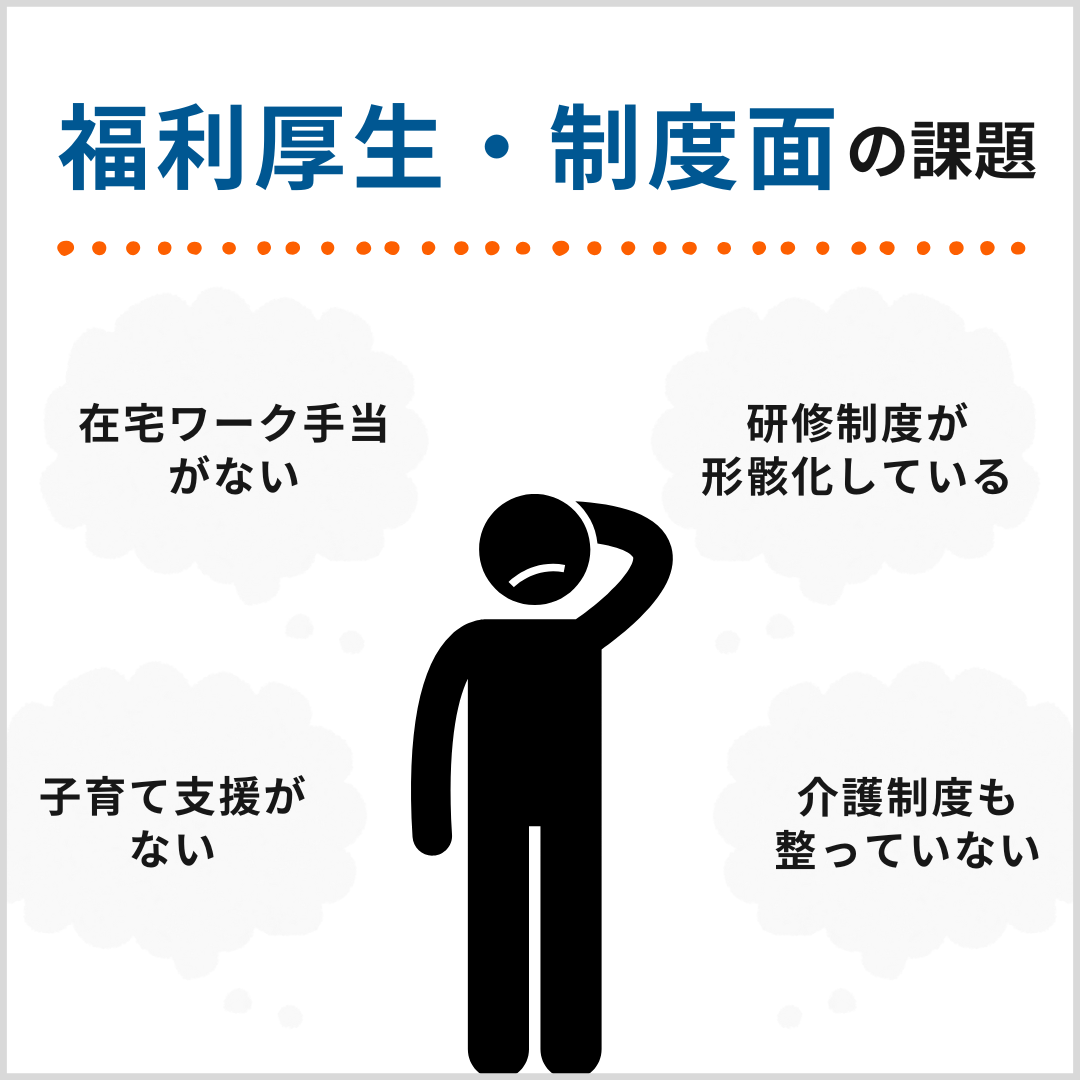

福利厚生・制度面の課題

給与以外の部分で不満が出やすいのが、福利厚生や人事制度に関する領域です。

従業員満足度調査では、金銭的報酬に比べて軽視されがちな部分ですが、実際にはエンゲージメントや定着率に大きく影響します。

調査でよく見られるコメント例は以下の通りです。

これらの声からわかるように、ライフステージの変化に対応できる制度やスキルアップを支援する仕組みが不足していると、従業員は「この会社に長くいられない」と判断する可能性があります。

特に近年はリモートワークや副業制度など、柔軟な働き方を重視する傾向が強まっており、福利厚生の充実度は「企業の魅力」を測る重要な指標となっています。

人事担当者に求められるのは、単に制度を設けるだけでなく、「従業員が実際に利用しやすいか」「現場に浸透しているか」を定期的に検証する姿勢です。

制度が存在しても使われなければ、形骸化し不満の温床になってしまいます。

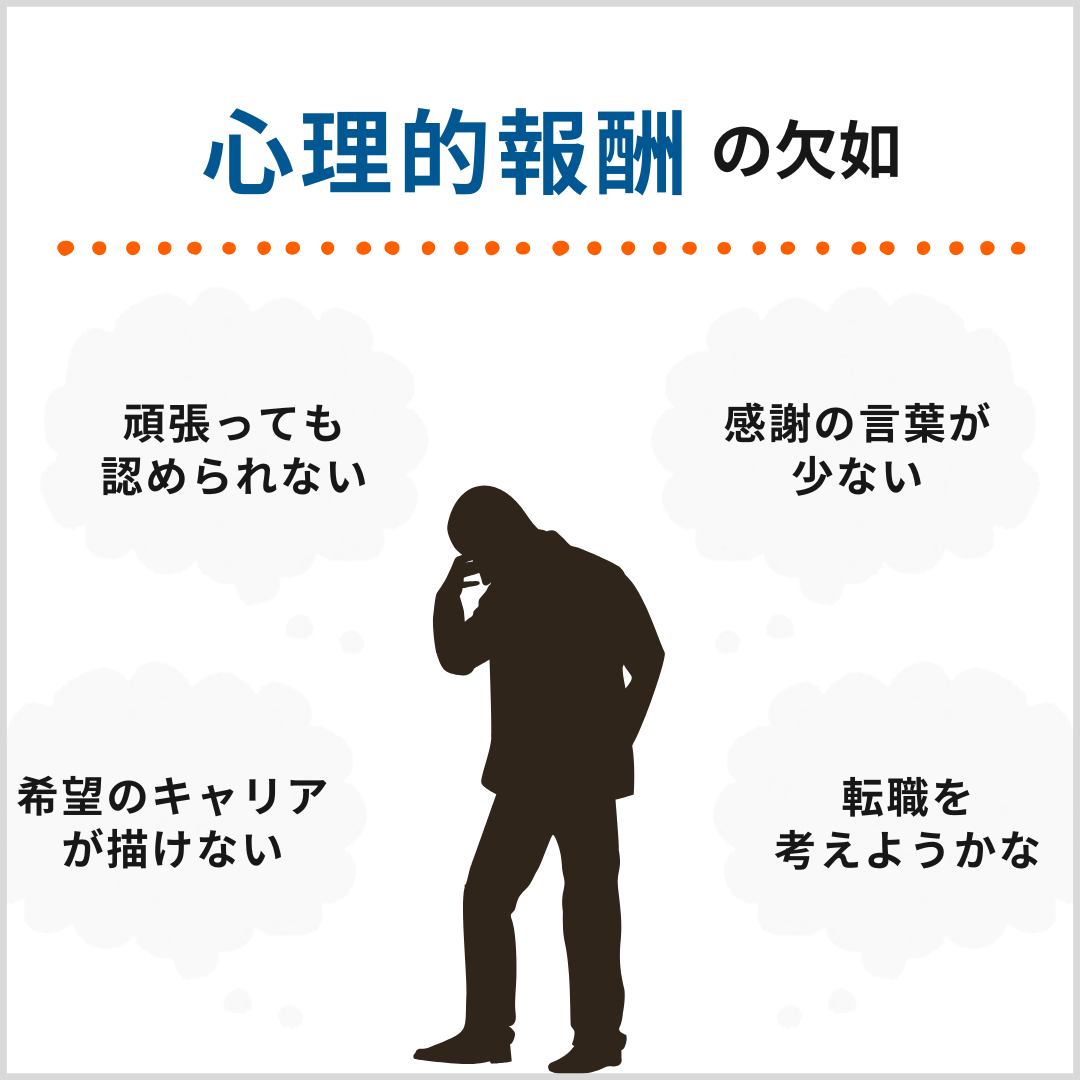

心理的報酬の欠如

従業員満足度調査の項目の中でも、見落とされがちなのが心理的報酬に関する不満です。

給与や制度が一定水準に整っていても、従業員が「やりがい」や「承認」を感じられないと、満足度やモチベーションは大きく低下します。

よくある従業員の声は次の通りです。

これらは一見すると些細な問題に思えるかもしれませんが、実は離職やエンゲージメント低下の大きな引き金になります。

心理的報酬が不足している職場では、従業員が努力や成果を実感できず、「この会社にいても成長できない」と考えるようになります。

その結果、給与や福利厚生に直接的な不満がなくても転職を選ぶケースが少なくありません。

心理的報酬は、上司からの定期的なフィードバック、成果を称える社内表彰、キャリア開発の機会提供などによって改善できます。

人事担当者としては、従業員が「この会社で自分は認められている」「ここで働き続けたい」と思える環境を設計することが鍵になります。

このように、従業員満足度調査から浮かび上がる「報酬に関する不満」は、金銭的報酬・非金銭的報酬・心理的報酬の3つの側面で現れます。

特に心理的報酬は、給与や福利厚生では代替できない要素であり、企業のエンゲージメント向上や離職防止の観点で極めて重要です。

人事担当者は調査結果を分析する際に、「給与の水準」だけに目を向けるのではなく、制度の使いやすさや承認文化の有無といった幅広い観点から課題を整理することが求められます。

報酬に関する課題を分析する方法

従業員満足度調査を実施する際、「給与に満足していますか?」といったシンプルな質問だけでは、報酬制度に関する課題を十分に把握することはできません。

従業員の報酬満足度を正しく理解するためには、複数の観点から深掘りした分析が必要です。

ここでは、人事担当者が押さえておくべき3つの分析手法を紹介します。

1.相対評価の視点を取り入れる

報酬の評価は、単に「絶対額が高いか低いか」だけでなく、比較の観点から見極めることが重要です。

- 同業他社との比較

- 自社の給与水準が業界平均と比べて高いのか低いのかを把握することで、採用競争力や人材流出リスクを予測できます。

- 社内の公平性

- 同じ成果を上げているのに部門や役職によって報酬に差があると、不公平感が従業員の不満やモチベーション低下につながります。

このように、外部(市場)と内部(社内)の両面から相対的に分析することが、従業員の納得感を高めるうえで欠かせません。

2. 満足度とエンゲージメントの相関を分析する

報酬に対する満足度は、そのまま従業員エンゲージメントに直結するわけではありません。そのため、複数の設問を組み合わせた相関分析が必要です。

例えば以下のような設問を同時に確認すると効果的です。

- 「給与や報酬に満足していますか?」

- 「この会社で働き続けたいと思いますか?」

- 「会社を友人や知人に勧めたいと思いますか?」

これらをクロス集計することで、報酬満足度が離職意向や推奨意欲にどの程度影響しているかを定量的に把握できます。

単なる給与の多寡ではなく、従業員のエンゲージメントや定着率に与える実際のインパクトを明らかにすることが重要です。

3. 属性別に傾向を深掘りする

報酬に対する評価は、従業員の属性によって大きく異なります。

全体平均だけでは見えてこない課題を把握するために、属性別分析を取り入れることが有効です。

- 年齢別

- 若手社員ほど「給与が低い」「昇給が遅い」といった不満を感じやすく、中堅層以上は「成果に見合っているか」を重視する傾向があります。

- 職種別

- 営業職や技術職など成果が数値で表れやすい職種は報酬への期待値が高く、管理部門など間接部門とは満足度の基準が異なる場合があります。

- 勤続年数別

- 入社直後は給与水準よりも成長機会を重視する人が多い一方、勤続が長くなるにつれて「昇給スピード」や「処遇の公平性」への納得感が離職防止のカギとなります。

このような切り口で分析することで、世代間ギャップや部門ごとの課題が明確になり、報酬制度の改善ポイントをより具体的に導き出せます。

報酬制度に関する課題を従業員満足度調査で把握するには、①業界水準や社内公平性を踏まえた相対評価、②満足度とエンゲージメントの関連性の分析、③年齢・職種・勤続年数など属性ごとの傾向把握、という3つの視点が不可欠です。

こうした多面的な分析を行うことで、単なる給与水準の改善にとどまらず、従業員の定着率向上や離職防止、エンゲージメント向上につながる戦略的な人事施策を設計できるようになります。

報酬改善に向けた実践ポイント

従業員のエンゲージメントやモチベーションを高めるためには、給与などの金銭的報酬だけでなく、福利厚生やキャリア支援、さらには心理的な満足感までを含めた「総合的な報酬改善」が欠かせません。

ここでは、人事担当者が具体的に取り組みやすい実践ポイントを3つの観点から整理します。

1. 金銭的報酬の改善策

まず基本となるのが「給与制度の見直し」です。

給与やインセンティブは従業員の生活基盤に直結するため、適正かつ納得感のある設計が求められます。

市場水準との比較調査を定期的に実施

同業他社の給与水準や最新の人材市場データを定期的に調査することで、自社の給与テーブルが競争力を持っているかを確認できます。

これにより、優秀人材の流出を防ぎ、採用競争力も高まります。

成果連動型のインセンティブ制度を導入

業績や成果に応じて報酬が増える仕組みを整えることで、従業員は「頑張りが正当に評価される」という納得感を得られます。

営業部門だけでなく、企画や開発などの部署でも成果指標を工夫することで、幅広い職種に適用可能です。

評価制度の透明化

評価基準が不明確だと、従業員は「なぜ昇給できなかったのか」が理解できず、不満につながります。

評価ルールをオープンにし、上司と従業員が定期的に対話する仕組みを整えることで、公平性と納得感を高められます。

2. 非金銭的報酬の強化

近年では給与やボーナスだけでなく、福利厚生や働きやすさといった「非金銭的報酬」が従業員満足度を左右する重要な要素となっています。

福利厚生の再設計

リモートワークの普及に伴い、従来型の福利厚生だけでは従業員ニーズに対応しきれません。

たとえば「リモートワーク手当」「健康支援プログラム」「カフェテリアプラン(選択型福利厚生)」を導入することで、個々のライフスタイルに寄り添った制度を提供できます。

キャリア支援の強化

従業員が中長期的に成長を実感できる仕組みも欠かせません。資格取得補助や研修制度、メンター制度を整備することで、キャリアアップを後押しできます。

特に若手社員にとって「学びの機会があるかどうか」は企業選びの大きなポイントになっています。

柔軟な働き方の推進

リモートワークやフレックスタイム、副業制度など、多様な働き方を認めることは、従業員のワークライフバランスを支える上で有効です。

特に子育て世代や介護と両立する従業員にとって、柔軟な制度は離職防止にも直結します。

3. 心理的報酬の向上

給与や福利厚生と同じくらい重要なのが「心理的報酬」です。

承認や感謝の言葉、成長実感といった“目に見えない報酬”は、従業員のエンゲージメントを大きく高めます。

承認文化の醸成

日常的に上司や同僚が「ありがとう」と感謝を伝える文化を根づかせることは、従業員のモチベーションを大きく左右します。

小さな成果や努力を認める風土がある職場は、離職率も低い傾向にあります。

キャリア開発面談の実施

半年ごとの定期面談を通じて従業員の成長やキャリアの方向性を確認することは、働きがいの実感につながります。

単なる人事評価の場ではなく、将来を一緒に考える「キャリア支援の場」として位置づけることが重要です。

表彰制度の導入

成果だけでなく「挑戦」「チームへの貢献」「改善提案」といった多様な観点を評価対象に含めることで、従業員の意欲を引き出せます。

部門表彰や社内イベントでの表彰は、承認文化をさらに広げるきっかけになります。

報酬改善は「給与の見直し」だけでなく、非金銭的報酬の充実や心理的報酬の向上まで含めて考えることが大切です。

これらをバランスよく組み合わせることで、従業員満足度とエンゲージメントを高め、定着率向上や離職防止につなげられます。

報酬施策を進める際の注意点

従業員満足度調査の結果を踏まえて「報酬」に関する施策を進める際には、いくつかの重要な留意点があります。

ここを見落としてしまうと、せっかくの給与引き上げや制度改善が逆効果になり、従業員エンゲージメントの低下や離職リスクの増大につながりかねません。

人事担当者が押さえておくべき代表的なポイントを解説します。

一時的な給与引き上げは万能薬ではない

給与やボーナスの増額は、従業員のモチベーションを一時的に押し上げる効果があります。

しかし、「昇給=従業員満足度の根本的な解決策」と考えてしまうのは危険です。

従業員満足度調査の結果をみても、給与水準は確かに重要な要素ですが、制度の分かりやすさやキャリアパスの明確さ、心理的な承認や評価といった「無形の報酬」が欠けていると、長期的なエンゲージメント向上にはつながりません。

つまり、給与引き上げはあくまで一時的な刺激であり、持続的な従業員満足の基盤を築くためには「金銭報酬+制度設計+心理的報酬」のバランスが不可欠なのです。

従業員の声を反映させる仕組みが必要

報酬制度の改善を進める際には、経営層や人事部だけで決定を下すのではなく、従業員の声を反映させることが欠かせません。

従業員満足度調査(ES調査)やエンゲージメントサーベイを活用すれば、現場がどのような不満を持ち、どのような報酬に価値を感じているのかを可視化できます。

また、施策は一度導入すれば終わりではありません。導入後の効果測定や改善を繰り返す「PDCAサイクル」を回すことが重要です。

例えば「成果に応じたインセンティブ制度」を導入しても、従業員が納得していなければ逆効果になりかねません。

サーベイで従業員の反応を確認しながら制度をチューニングしていく姿勢が、人事施策の成功には欠かせないのです。

公平性の担保が最優先

報酬制度においてもっとも注意しなければならないのが「公平性」です。

特定の部署や役職だけにメリットが集中した場合、他の従業員が不満を抱き、組織全体の士気を下げてしまう恐れがあります。

従業員満足度調査の分析でも「自分の貢献が正しく評価されていない」と感じた人ほど、離職意向が高まる傾向が見られます。

そのため、評価基準を明確にし、報酬がどのように決まるのかを従業員に丁寧に説明することが不可欠です。

また金銭報酬だけでなく、スキルアップ支援や柔軟な働き方といった多様な報酬を組み合わせることで、公平感を担保しやすくなります。

【事例紹介】報酬改善による効果

ここでは、従業員満足度調査(ES調査)の結果を活用し、報酬改善施策を実施した企業の具体例を紹介します。

金銭的報酬・非金銭的報酬・心理的報酬のそれぞれに焦点を当てることで、どのように従業員満足度やエンゲージメントを向上させ、離職防止につなげたのかがわかります。

事例A:IT企業|金銭的報酬の改善による離職率低下

ES調査で「成果と報酬が連動していない」「評価基準が不透明」との声が多く寄せられ、特に営業部門で離職率が高まっていました。

人事部は成果指標を明確化し、成果連動型インセンティブ制度を導入しました。また、評価基準や昇給ルールを従業員に丁寧に説明することで、納得感を向上させました。

制度導入後、営業部門の離職率は20%低下。さらに、従業員満足度調査の給与関連項目で「納得している」と回答する割合が大幅に増加しました。

この事例からは、給与や賞与と成果を明確に連動させることが、離職防止とエンゲージメント向上につながることが示されています。

事例B:製造業|非金銭的報酬の強化によるエンゲージメント改善

従業員満足度調査で「福利厚生が魅力的でない」「スキルアップの支援が不足している」との指摘があり、特に製造ラインや事務部門で満足度が低いことが判明しました。

ここで「リモートワーク環境の整備」「資格取得や研修制度の補助制度導入」「柔軟な勤務時間制度の導入」といった制度を導入し、従業員が自分のライフスタイルやキャリアに合わせて働ける環境を整えました。

導入後、エンゲージメントスコアが前年比15%改善。従業員からは「会社が成長機会や働きやすさを重視してくれている」との声が増え、離職意向の低下にもつながりました。

この事例は、非金銭的報酬の充実が従業員満足度や定着率に直結することを示しています。

事例C:スタートアップ|心理的報酬の向上でモチベーション維持

小規模スタートアップでは、給与や福利厚生は業界平均と同等だったものの、「頑張っても認められない」「成果が見えにくい」という心理的報酬の不足が課題でした。

ここで「週次のGood Job! ミーティング」「チームメンバー同士で成果や挑戦を称え合う文化を形成」「個人だけでなくチームの貢献も可視化」を実施しました。

心理的報酬の強化により、従業員のモチベーションが向上し、離職率が半減。

さらに、従業員満足度調査で「承認・感謝の実感」に関する項目のスコアが大幅に改善しました。

この事例は、給与や制度だけでなく心理的報酬の向上が、特に中小企業・スタートアップにおける定着とエンゲージメント向上に重要であることを示しています。

従業員満足度調査を活用した「報酬戦略」

従業員満足度調査における「報酬」は、単なる給与や賞与の妥当性をチェックするためのものではありません。

むしろ 「金銭的報酬」「非金銭的報酬」「心理的報酬」 の3つの側面を総合的に把握し、従業員がどのような要素に価値を感じ、モチベーションに結びつけているかを可視化するための重要なプロセスです。

人事担当者がこの調査結果を正しく活用することで、従業員の働きがいやエンゲージメントを高め、離職防止や採用力強化、さらには企業ブランドの向上にもつなげることが可能です。

具体的には、以下の3つのステップを意識することが求められます。

- 市場水準とのギャップ把握

- 福利厚生・制度の再設計

- 承認文化やキャリア支援による心理的報酬の強化

このように、従業員満足度調査における「報酬」の分析結果を活用することで、単なる給与改善にとどまらず、

- 従業員満足度の向上

- エンゲージメントの強化

- 優秀人材の離職防止

- 採用力の強化

- 企業価値の向上

といった多面的な効果が期待できます。

人事担当者が意識すべきポイントは、調査結果を「数字の報告」で終わらせず、そこから 戦略的な報酬マネジメントへとつなげることです。

これにより、従業員一人ひとりが自分の成長と組織の成長を重ね合わせられるようになり、持続的な企業成長を実現することができます。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております

.png&w=750&q=75)