エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説 ― 正しく活用するためのポイント

企業の成長を支えるのは「従業員のエンゲージメント」です。エンゲージメントとは、単なる満足度ではなく、従業員が自発的に仕事へ熱意と責任を持って取り組む状態を指します。

しかし、多くの企業では「エンゲージメントが低い」「施策の効果が見えない」といった課題を抱えています。エンゲージメントが低下すると、生産性の低下、離職率の上昇、顧客満足度の悪化など、組織全体に悪影響を及ぼします。

改善には、まず現状を「可視化」することが重要です。サーベイを通じて課題を特定し、マネジメント・キャリア支援・心理的安全性などの要素に基づいた施策を行うことで、持続的な改善が可能になります。

エンゲージメントを高めることで、

- 離職率の低下

- 生産性・イノベーションの向上

- 顧客満足度の向上

といった効果が期待できます。

本記事では、エンゲージメントの現状と課題、改善ステップを紹介しています。エンゲージメントの見える化こそが、組織の未来を変える第一歩です。

目次

従業員エンゲージメントとは ― “働きがい”を可視化する指標

エンゲージメントサーベイとは、従業員が自社の組織や仕事にどれだけ熱意を持ち、自発的に貢献しようとしているかを可視化するための調査です。単なる満足度調査や勤怠チェックとは異なり、「組織に対する心理的なつながり」と「仕事に対する前向きな関与」を科学的に測定できる点が特徴です。

具体的には、以下のような要素を評価します。

-

- 仕事への熱意・意欲

- 自分の役割にやりがいを感じ、日々の業務に積極的に取り組めているか

- 上司や同僚との関係性

- 信頼できる関係性が築けており、チームで協力しながら働けているか

- 会社のビジョンや方針への共感

- 組織の目標や方向性に理解と納得があり、自分の行動が貢献していると感じられるか

- 成長機会やキャリア満足度

- 自分のスキルやキャリアが組織内で活かされ、成長できる環境が整っているか

- 仕事への熱意・意欲

このように、エンゲージメントサーベイは単なるアンケートではなく、組織全体の健康状態や働きがいの指標を可視化する戦略的ツールとして位置づけられています。

経営における重要性

エンゲージメントサーベイの結果は、企業の経営課題と直結する重要な指標です。

従業員のエンゲージメントが高い場合、以下のようなメリットが期待できます。

- 離職率の低下

- 従業員が組織や仕事に満足しているため、優秀な人材が長く定着する

- 生産性の向上

- 仕事への没頭や積極性が高まることで、業務効率や成果が向上する

- 組織文化の健全化

- 信頼関係や心理的安全性が高まり、チーム間のコミュニケーションが円滑になる

反対に、エンゲージメントが低下すると、企業は以下のリスクに直面します。

- 静かな退職(Quiet Quitting)

- 表面上は働いているものの、実際には最低限の業務しか行わない

- 燃え尽き(Burnout)

- 過度なストレスや負荷によってパフォーマンスが低下する

- 優秀人材の流出

- スキルや経験のある人材が、他社へ移ることで組織の競争力が低下する

これらは企業の経営課題に直結するため、人事担当者はエンゲージメントサーベイを単なる「調査」として扱うのではなく、改善施策や組織戦略に活かすための重要なツールとして位置づける必要があります。

また、近年の人材市場では、特に若手やハイパフォーマー層が「働きがい」や「心理的安全性」を重視する傾向が強まっています。エンゲージメントの高低は採用力や定着率にも影響するため、調査結果を経営層に共有し、組織改善につなげることが重要です。

従業員エンゲージメントが低いと何が起こるのか

スコアが低い=組織課題の顕在化

エンゲージメントサーベイでスコアが低く出ることは、決して「失敗」や「問題社員」のサインではありません。むしろ、組織が改善すべき課題を示す重要なシグナルです。

従業員の声を数値化した結果が低い場合、組織は次のような要因を抱えている可能性があります。

上司のマネジメント不足

指示や評価が不透明で、部下が自分の役割や期待を理解できていない場合、エンゲージメントは低下します。人事担当者は管理職教育や1on1面談の仕組みを見直すきっかけと捉えることができます。

業務量の過多や人員不足

従業員が慢性的に残業を強いられる、あるいはチームの人数が足りず業務が偏る場合、仕事への熱意は削がれます。

スコアが低いことは、リソースや業務分担の見直しが必要であることを示す指標です。

キャリア成長の不透明感

「自分はこの会社で成長できるのか」「どのような評価が将来につながるのか」が明確でないと、モチベーションは低下します。

低スコアは、育成制度やキャリアパスの整備が必要であることを示唆します。

経営層と現場の距離感

経営方針やビジョンが現場に浸透していない場合、従業員は自分の仕事が組織にどのように貢献しているのか実感できず、やりがいを失います。

スコアの低さは、経営層から現場へのコミュニケーション改善の余地を示します。

誤解されがちなポイント

多くの企業で誤解されやすいのは、スコアが低い=企業としての評価が悪い、マイナスであるという考えです。しかし、実際には低スコアは組織が抱える課題を可視化した状態であり、改善アクションにつなげるためのヒントが含まれています。

人事担当者が注意すべき本当のリスクは、従業員の不満が数値に現れず、声を上げないまま静かに離職してしまうことです。これは「静かな退職(Quiet Quitting)」や、パフォーマンスの低下、優秀人材の流出につながり、企業の競争力に直接影響します。

低スコアを恐れるのではなく、組織課題の早期発見としてポジティブに捉え、改善施策に反映させることが重要です。

- 部署や職位ごとの詳細分析

- 改善施策の優先順位付け

- 定期的な再調査とフォローアップ

これらをセットで実施することで、スコア低下を組織の成長につなげることができます。

従業員エンゲージメントが低下する主な原因

従業員が抱く不安

近年、多くの企業でエンゲージメントサーベイを導入する一方で、従業員は「回答内容がバレてしまうのではないか」という心理的不安を抱くことがあります。実際にGoogle検索でも「エンゲージメントサーベイ バレる」というキーワードが頻繁に調べられており、これは従業員の率直な懸念を反映しています。

従業員が不安を感じる典型的な理由は以下の通りです。

回答が個人特定されるのではないか

部署や職位が小規模な場合「誰がどの回答を書いたか」が推測されやすくなることがあります。特に自由記述欄に具体的な内容を書くと、個人が特定されるリスクを心配する声が出やすくなります。

上司や人事にネガティブな回答をしたら報復されるのではないか

本音として「上司のマネジメントに不満がある」「業務負荷が大きすぎる」と感じていても、もし個人が特定される可能性があるなら、正直に回答することをためらう人が出てきます。

本当に匿名なのか信じられない

サーベイ実施前に、匿名性の担保やデータ管理の仕組みが従業員に十分に伝わっていない場合、「結局バレるのではないか」という不信感が強まります。

このような不安は、回答の正確性や信頼性に直結します。従業員が本音を書けなければ、サーベイ結果は実態を反映せず、組織改善にもつながりません。

実際にバレるのか?

結論として、信頼性のある仕組みで運用されているエンゲージメントサーベイであれば、個人が特定されることはありません。匿名性を徹底したサーベイでは、集計単位や外部システムの活用により、個人レベルのデータは人事担当者や上司から見えない設計になっています。

ただし、次のようなケースでは「バレる」懸念が高まります。

部署の人数が少なく、回答が推測できてしまう

1~2名しかいない部署の場合、自由記述や特徴的な回答内容から個人が推測される可能性があります。

集計単位が小さすぎる

回答が部署単位ではなく、個人単位に近い単位で集計されていると、特定されるリスクが増します。

外部ツールではなく社内で回答を直接管理している

社内で個人の回答データをそのまま管理すると、管理者の目に触れる可能性があり、従業員は安心して本音を記入できません。

つまり、従業員が「バレる」と感じる背景には、匿名性の仕組みや運用ルールの不十分さがあると言えます。

人事担当者は、サーベイ実施前に匿名性の仕組みや運用ルールを従業員に十分説明し、安心感を提供することが重要です。これにより、回答の正確性が向上し、組織課題の把握や改善施策につなげることができます。

従業員エンゲージメントを高める効果とメリット

エンゲージメントサーベイで従業員が安心して本音を回答するためには、匿名性の担保と運用ルールの明確化が不可欠です。

ここでは、人事担当者が具体的に実施できる3つのポイントを解説します。

匿名性を保証する設計

従業員が「自分の回答が特定されるのではないか」と不安に思う状況では、正直な意見を引き出すことはできません。匿名性を保証するための具体策は以下です。

部署人数が5名以下の場合は結果を非公開にする

人数が少ない場合、特定の回答内容から個人が推測されるリスクがあります。その場合は集計結果を非公開とするか、他部署と統合して表示することで個人特定の可能性を減らします。

個人の自由記述をそのまま公開せず、要約した上で提示する

自由記述は非常に有用な情報ですが、内容によっては個人が特定される場合があります。そのため、回答を要約・分類して公開することで、従業員のプライバシーを保護しながら組織改善に活用できます。

このように設計段階から匿名性を意識することで、従業員は安心して率直な意見を提供できるようになります。

外部ツールの活用

最近では、信頼性の高い外部のエンゲージメントサーベイツールを活用する企業が増えています。外部ツールを使うことで、以下のメリットがあります。

データは第三者のサーバーで管理される

社内担当者が個人の回答を見ることができないため、従業員の安心感が高まります。

高度な匿名化機能が標準で搭載されている

集計単位の調整や自由記述の匿名化など、システムが自動で個人特定のリスクを排除します。

分析・レポートも安全に出力可能

外部システムであれば、部署ごとの傾向や改善ポイントを確認しつつ、個人が特定される心配なくデータを活用できます。

外部ツールを活用することは、従業員が本音を記入しやすい環境作りの第一歩となります。

社員への周知

匿名性の仕組みを整えても、従業員に周知されなければ安心感は生まれません。人事担当者は、サーベイ前に以下を徹底して伝える必要があります。

「匿名であること」

回答は個人単位では管理されず、集計結果としてのみ組織にフィードバックされることを明示します。

「個人は特定されないルール」

部署人数が少ない場合や自由記述の扱いなど、個人が特定されない仕組みについて具体的に説明します。

「結果は改善に活用されること」

単なる調査ではなく、従業員の声を組織改善や働きやすい職場作りに活かすことを明確に伝えます。

このように事前に従業員に周知することで、回答の信頼性が高まり、エンゲージメントサーベイの効果を最大化できます。

従業員エンゲージメントを改善するためのステップ

エンゲージメントサーベイは、単に数値を把握するだけでは意味がありません。従業員エンゲージメントの向上や組織改善につなげるためには、結果を具体的なアクションに落とし込むことが重要です。ここでは、人事担当者が実務で活用できるステップを4段階に分けて解説します。

ステップ1:原因分析

まず最初に行うべきは、サーベイ結果を単なるスコアではなく、課題の原因を特定するためのデータとして分析することです。

- 部門・職位ごとの分析

- 全社平均だけで判断せず、部署別・役職別に分解することで、どのチームや職位で課題が顕在化しているかを明確にします。

- テーマ別分析

- 「業務負荷」「評価制度」「キャリア成長」「上司のサポート」などテーマごとにスコアを比較し、改善の優先順位を決定します。

この分析によって、低スコアの背後にある具体的な組織課題を把握することができます。

ステップ2:対話

分析の次に重要なのは、従業員との対話です。サーベイの数値だけでは、課題の背景やニュアンスを正確に把握することはできません。

- 1on1面談の活用

- 上司と部下が1on1を通じて、数値の裏にある業務上の課題や心理的な要因を深掘りします。

- 心理的安全性の確保

- 従業員が自由に意見を話せる環境を整えることで、表面的なスコアだけでなく本音を引き出すことが可能です。

このプロセスにより、改善すべきポイントが具体的になり、施策に落とし込みやすくなります。

ステップ3:施策実行

課題が明確になったら、具体的な改善施策を実行します。例としては以下が挙げられます。

- 業務負荷調整

- 過重な業務や不均衡な業務分担を見直し、従業員の働きやすさを改善します。

- 公平な評価制度への見直し

- 評価基準やフィードバックの透明性を高めることで、モチベーション低下を防ぎます。

- キャリア支援や研修の強化

- スキル向上やキャリアパスの明確化を通じて、従業員の成長意欲を引き出します。

施策を実行する際は、効果測定の方法とタイムラインをあらかじめ設定しておくことが重要です。

ステップ4:再測定と改善

改善施策を実施した後は、一定期間ごとに再度サーベイを行い、改善効果を確認します。

- 半年~1年ごとの再測定を推奨

- スコアの変化だけでなく、自由記述や従業員の声も合わせて評価

- 改善が不十分な場合は、施策内容を再調整

このサイクルを回すことで、従業員エンゲージメントの向上が継続的に実現され、組織文化の改善や離職率低下にもつながります。

従来型サーベイの限界と「ワークエンゲージメント」という新しい視点

従来のエンゲージメントサーベイは、主に「従業員満足度」や「忠誠心」といった指標を中心に測定してきました。例えば、福利厚生や人間関係への満足度、会社への愛着度などがスコア化されます。

しかし、この方法には大きな限界があります。組織に居心地の良さを感じているだけで、実際の仕事の成果や生産性につながっていない従業員も高スコアとして評価されてしまうのです。

この結果、経営層や人事担当者は「スコアは高いのに業績が上がらない」といった矛盾に直面することがあります。

ワークエンゲージメントの定義

そこで近年注目されているのが、「ワークエンゲージメント」です。ワークエンゲージメントは、単なる満足度や忠誠心ではなく、仕事への心理的関与度や成果につながる前向きなエネルギーを測定します。

ワークエンゲージメントは、以下の3つの要素から構成されます。

- 活力(Vigor)

- 仕事に取り組む際のエネルギーや精神的な活力の高さを測定します。活力が高い従業員は、困難な状況でも前向きに挑戦できる傾向があります。

- 熱意(Dedication)

- 仕事に対するやりがいや誇り、達成感を感じているかを評価します。熱意のある従業員は、自ら学び成長しようとする意欲が高まります。

- 没頭(Absorption)

- 仕事に深く集中し、時間を忘れて取り組める状態を測定します。没頭できる従業員は、生産性が高く、質の高いアウトプットを生みやすくなります。

この3要素を総合的に測定することで、組織の成果と直結するエンゲージメントを把握することが可能になります。

なぜワークエンゲージメントは有効なのか?

ワークエンゲージメントが従来型の満足度調査よりも有効である理由は以下の通りです。

- 「働く幸せ」と「パフォーマンス」を同時に測れる

- 従業員が満足しているだけではなく、実際に仕事に熱意を持ち成果を出しているかを可視化できるため、経営層にとってより実践的な指標になります。

- 経営指標との高い相関

- 研究によると、ワークエンゲージメントの高い従業員が多い組織は、生産性向上や離職率低下、組織文化の健全化などの経営指標と強く相関しています。

- 改善施策が具体的に立てやすい

- 活力・熱意・没頭という具体的な要素ごとに課題を把握できるため、業務負荷の調整や研修制度の強化、1on1面談などの施策を的確に設計できます。

つまり、ワークエンゲージメントを活用することで、単なる数値管理ではなく、従業員の心理状態と組織成果を結びつけた実践的な改善サイクルを回すことが可能になります。

ミツカリエンゲージメントが選ばれる理由

従来型のエンゲージメントサーベイでは、スコアを取得するだけで改善に活かしきれないケースが多く見られました。しかし、ミツカリエンゲージメントは、ワークエンゲージメント理論をベースに設計され、従業員の心理的状態と組織成果を結びつけることに特化したサーベイです。

ここでは、人事担当者が導入メリットを理解できる4つのポイントをご紹介します。

学術的に裏付けられた測定

ミツカリエンゲージメントは、国際的に信頼されるワークエンゲージメント研究(UWES等)をベースに設計されています。

- 活力・熱意・没頭の3要素を科学的に測定

- 単なる「満足度」や「忠誠心」ではなく、実際に成果につながる従業員エンゲージメントを定量化できます。

- 組織課題の可視化

- 部署別・職位別・テーマ別に細かく分析できるため、改善すべきポイントを科学的データに基づいて特定可能です。

結果として、人事担当者は根拠に基づいた施策立案が可能になり、改善効果の最大化につなげることができます。

改善につながるフィードバック

ミツカリエンゲージメントでは、単にスコアを表示するだけではなく、具体的な改善アクションにつなげるレポートを提供しています。

- 部署ごとの課題を明示

- 業務負荷、評価制度、キャリア成長などのテーマごとに課題が可視化され、次に打つべき施策を直感的に把握可能です。

- 人事担当者が行動しやすい設計

- 改善の優先順位やフォローアップのポイントが明確になるため、1on1や施策実行の計画をすぐに立てられます。

この仕組みにより、サーベイ結果を改善サイクルに直結させることが可能です。

性格データとの連携

ミツカリエンゲージメントは、ミツカリの強みである性格データと組み合わせることができます。

- 個々人の特性に合わせた組織改善

- 例えば、同じ低スコアでも「内向的な社員」と「外向的な社員」ではアプローチが異なります。性格データと掛け合わせることで、個別最適化された施策設計が可能です。

- 1on1や配置・育成にも活用

- 性格特性に応じたアプローチで、従業員一人ひとりのモチベーションやパフォーマンスを最大化できます。

結果として、科学的データ × 個人特性 × 改善施策の三位一体で、従業員エンゲージメントを高め、組織の成果に直結させることができます。

企業での活用事例

実際にミツカリエンゲージメントを導入した企業では、ワークエンゲージメント理論に基づく科学的データ活用により、組織改善や離職率低下など具体的な成果が確認されています。ここでは、業種別の活用事例を紹介します。

製造業A社:低スコアから離職率改善へ

製造業A社では、初回のエンゲージメントサーベイで複数の部署が低スコアとなり、特に業務負荷の過多や評価制度の不透明感が課題として浮き彫りになりました。

- 改善施策

- 1on1面談を実施し、部署ごとの課題を深掘り

- 業務負荷の調整、評価制度の透明化、研修制度の見直し

- 結果

- 施策実施後1年で離職率が20%低下。従業員のモチベーションも向上し、業務効率の改善につながりました。

この事例から、データに基づく改善施策の効果が明確に示されています。

IT企業B社:匿名性の徹底で本音を引き出す

IT企業B社では、従業員が「回答がバレるのではないか」と不安を抱えていたため、自由記述の回答量が少ないという課題がありました。

- 改善施策

- ミツカリエンゲージメントの外部システムを活用し、完全匿名化を徹底

- 従業員に匿名性のルールを周知

- 結果

- 自由記述の回答量が従来の3倍に増加

- 本音の声を分析し、チームビルディングや業務改善施策に反映

この事例は、従業員の心理的安全性を担保することが、正確なデータ取得と改善につながることを示しています。

医療法人C社:性格データとの連携で部署改善

医療法人C社では、従来の満足度調査では把握しきれなかった部署間のストレス差が課題でした。

- 改善施策

- ミツカリエンゲージメントとミツカリの性格適性データを組み合わせ、部署ごとのマネジメントスタイルを調整

- 適性に応じた業務配分や1on1の対応方法を見直し

- 結果

- 現場のストレス指標が顕著に改善

- チームの連携が強化され、離職抑制やエンゲージメント向上に貢献

この事例から、個々の特性に応じた施策設計が、組織改善と従業員満足度向上につながることが分かります。

エンゲージメントを可視化し、課題を解決することが未来をつくる

サーベイ結果でスコアが低く出た場合、多くの企業では「問題がある」とネガティブに捉えがちです。しかし実際には、低スコアは組織課題が見える化されたチャンスと考えることが重要です。

- 上司のマネジメントの改善

- 業務量や人員の調整

- 評価制度やキャリア支援の見直し

など、具体的な改善施策を打つ指針として活用できます。スコアが高くても実際の成果や離職率に結びつかない場合があるため、数値の裏にある課題を深掘りすることがポイントです。

ワークエンゲージメントで本質的改善

従来の満足度調査では「居心地の良さ」や「忠誠心」は測定できますが、成果や業務パフォーマンスとの関連は弱い場合があります。

一方、ワークエンゲージメントは、

- 活力(エネルギーを持って働けているか)

- 熱意(仕事にやりがいを感じているか)

- 没頭(仕事に集中できているか)

の3要素を測定することで、従業員の心理状態と成果を同時に可視化できます。これにより、従業員エンゲージメントを高めながら、組織改善や離職率低下などの経営課題に直結させることが可能です。

「ミツカリエンゲージメント」の特徴とは?

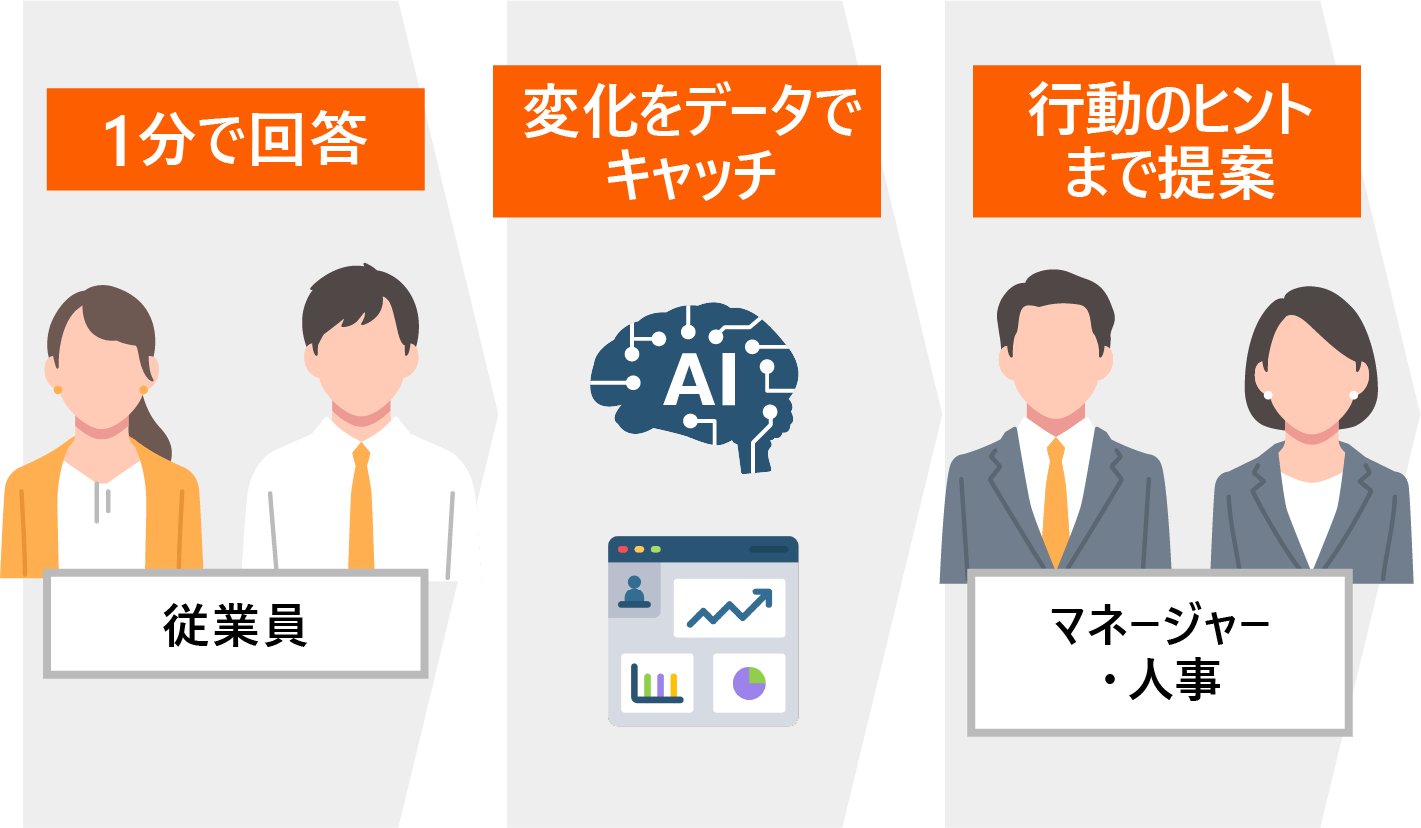

「ミツカリエンゲージメント」は、パルスサーベイの考え方とAI分析を組み合わせた、進化型のオンライン従業員サーベイです。

具体的には次のような特徴を持っています。

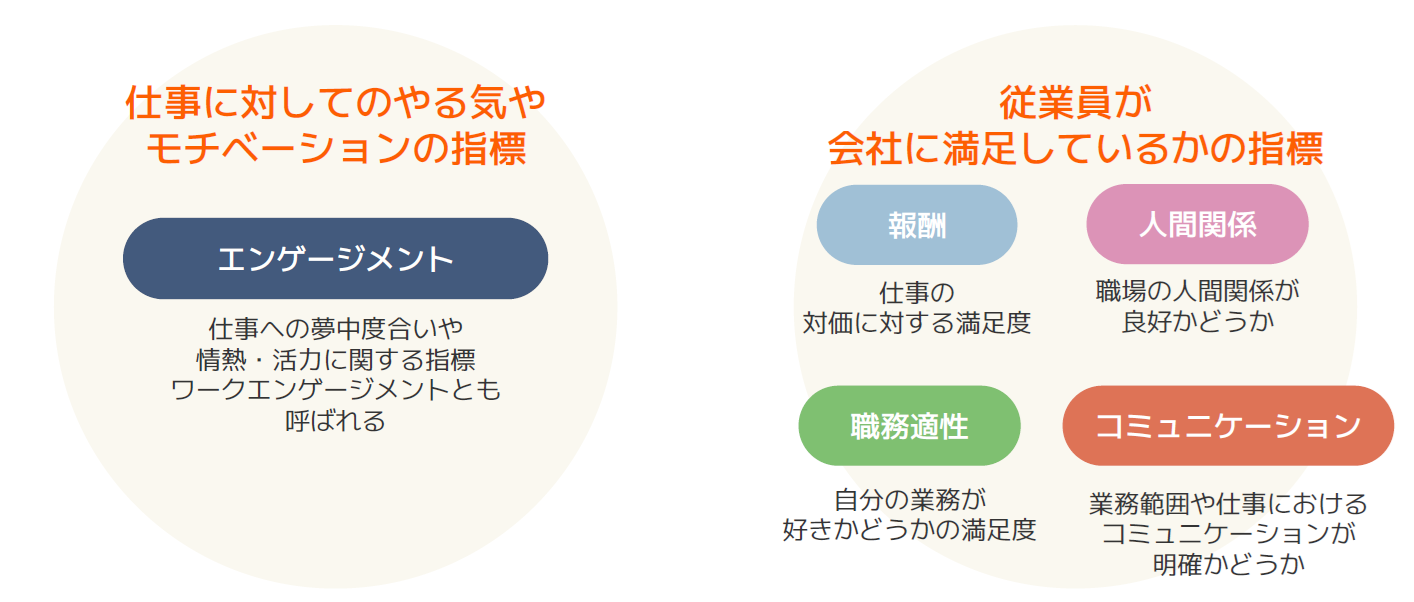

約1分で従業員の隠れた5つの感情を可視化

ミツカリのエンゲージメントサーベイは、質問項目7問約1分で計測可能です。

計測できる要素は「ワーク・エンゲージメント」「報酬」「人間関係」「職務適性」「コミュニケーション」の5つです。

定期的に実施することで、前回とどのくらい感情に変化があったのかを比較できます。

「誰に声をかけるべきか」「どんな言葉が響くか」を可視化

集めたデータはAIと統計を用いて分析し、

- 今、孤立や不調の兆候があるメンバーは誰か

- どんな声かけ・言葉がその人に響きやすいか

を具体的に提示します。

ミツカリではエンゲージメントサーベイと併用できる性格適性検査で、サーベイ実施後の施策もサポートもします。

従業員に約10分の性格適性検査を受検いただくことで、従業員ひとりひとりの性格・価値観・コミュニケーションの取り方を可視化します。

特に活用されているのは、従業員の性格・価値観をもとに適切なコミュニケーションの取り方をアドバイスするシートです。

受検者一人ひとりのコミュニケーションの取り方をアドバイスしているので、どのように話しかければ悩みを引き出せるかを事前に考えることも可能です。

また、ミツカリではエンゲージメントサーベイ実施後の施策についても、担当者がサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

専任スタッフによる定着支援

ツールを導入しただけで終わらず、専任スタッフが伴走し、

- 結果の読み解き方

- 部署ごとの打ち手

- 定期振り返りや改善提案

などをサポート。ツールが“使われ続ける”状態を実現します。

適性検査との併用で相乗効果が得られる

私たちの毎日の気分やコンディションは、「天気」に例えられます。晴れの日もあれば、曇りや雨の日もあり、ときには思いもよらない嵐が訪れることもあります。

そんな変化する天気を無視して行動してしまえば、せっかくの計画も思うように進まないことがあります。

だからこそ必要なのが「地図」です。地図は土地の形や地勢を示し、どの方向に進むべきか、どのルートを選べばよいかという長期的な戦略を立てる助けになります。

そして、この地図にあたるのが、性格や特性を測る適性検査です。生涯を通じて大きく変わりにくいものだからこそ、自分自身の強みや特性を知り、将来の方向性を定めるための確かな指針になります。

しかし、地図だけでは不十分です。たとえ完璧な地図を持っていても、その日の天気を無視してしまえば、安全で効率のよいルート選びはできません。逆に天気の情報だけでは、どこへ向かうべきかという根本的な戦略を見失ってしまいます。

だからこそ、「天気(エンゲージメントサーベイ)」と「地図(適性検査)」を組み合わせることに大きな意味があります。天気が今日の行動判断を後押しし、地図が私たちの進むべき方向性を示してくれる。

この二つをそろえることで、「今日はどのルートを歩こうか」「今は進むときか、それとも待つときか」といった最適な意思決定が可能になります。

企業においても同じです。日々変化する社員の気持ちや意欲をエンゲージメントサーベイでつかみつつ、適性検査でそれぞれの特性や強みを理解する。

長期的な人材戦略と日々のマネジメント判断をつなぐことで、組織の可能性を最大限に引き出せるのです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております