静かな退職とは?見極めるサインや人事ができる5つの対策も

- 最近「静かな退職」をよく耳にするけど改めて内容を理解したい

- 最近、指示した仕事しかやらない従業員が増えている

- チームや会社への貢献意欲が見えにくく対策を考えたい

このように考える人事担当者や経営者もいるのではないでしょうか?

"仕事への意欲を静かに失っていく状態"は、近年「静かな退職」と呼ばれ、多くの企業が頭を抱える問題としてニュースやSNSで取り上げられています。

表面上は勤務を続けているため問題ないように見えても、放置すれば会社全体の生産性の低下や離職につながる可能性があります。

当記事では、静かな退職の基礎知識を始め、人事担当者や経営者ができる5つの防止策などを、HRTechツールで多くの離職課題を解決してきた『ミツカリ』が解説します。

目次

静かな退職(Quiet Quitting)とは何か

近年「静かな退職(Quiet Quitting)」という言葉が世界的に注目を集めています。

直訳すると「静かに退職する」という意味ですが、実際には会社を辞めるわけではありません。

業務上必要とされる最低限のタスクはこなす一方で、それ以上の努力や自主的なチャレンジ、新しい役割の引き受けを避け、心理的に職場との距離を取ろうとする状態を指します。

「静かな退職」は、アメリカを中心にSNSで拡散され、働き方を巡る議論の中で大きな注目を集めました。

背景には、長時間労働や昇進・評価への不満、ワークライフバランスの欠如など、従業員の「働く意欲」を削ぐ要因があります。

そして現在、日本においても「若手社員のモチベーション低下」や「社員エンゲージメントの希薄化」、「離職リスクの高まり」といった現実的な課題と関連づけられ、人事担当者や経営層の間で大きな関心が寄せられています。

従来、社員が退職を検討する場合には、働きぶりや言動の変化から「退職予備軍」として早期に察知できることもありました。

しかし「静かな退職」は、すぐに会社を辞めるわけではないため、表面的には問題が見えにくいのが特徴です。

目の前の業務はきちんと遂行しているため、管理職が違和感を覚えても「一時的なやる気の低下だろう」と見過ごしてしまうケースも少なくありません。

結果として、気づいたときにはチーム全体に波及し、生産性の低下や職場の士気の喪失といった組織全体への影響に広がってしまうのです。

特に人材不足が続く現在の日本において、静かな退職は「離職には至っていないから問題ない」と軽視できるものではありません。

社員のエンゲージメントやモチベーションの低下を示す重要なサインとして捉え、早期に手を打つことが、人材定着や組織力の強化に直結します。

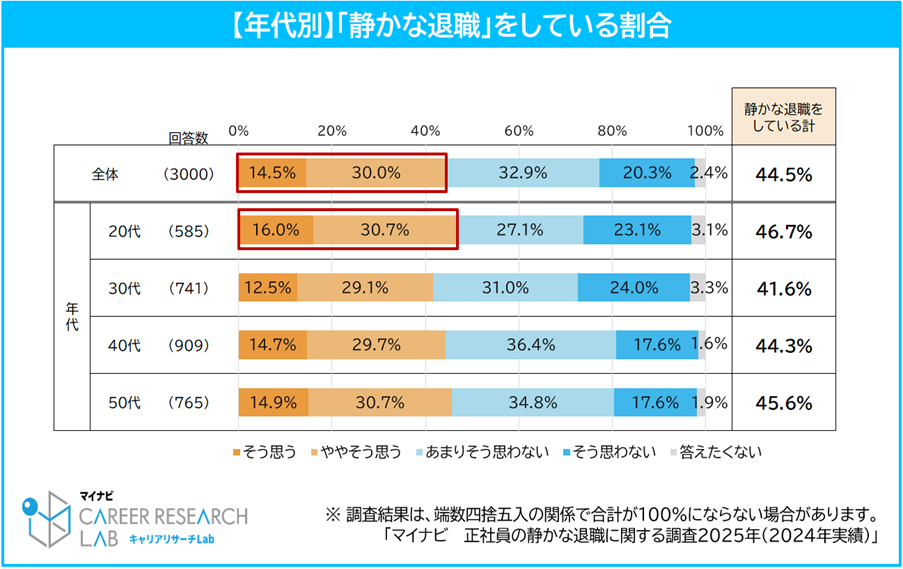

静かな退職をしている社員は40%以上!?

ニュースやSNSで度々話題になる『静かな退職』ですが、実際に静かな退職を行っている従業員はどのくらい潜んでいるのでしょうか。

マイナビが行った調査によると、「静かな退職をしている」と回答した方は全体で44.5%もいることがわかっています。

【出典元】マイナビキャリアサーチ『正社員の静かな退職に関する調査2025年』

この調査結果を見ると、20代・30代の若手だけでなく、40代・50代も4割以上を推移していることから年代問わず、静かな退職を実施する従業員が存在していることがわかります。

静かな退職(Quiet Quitting)が起こる4つの原因

静かな退職(Quiet Quitting)は、偶発的に起こる現象ではありません。

多くの場合、組織の環境やマネジメントのあり方に共通した要因が潜んでいます。ここでは、人事担当者が特に注意すべき代表的な原因を整理します。

1. 業務過多とワークライフバランスの欠如

長時間労働や休日出勤が常態化すると、従業員は心身ともに疲弊し、「これ以上は頑張れない」という防衛反応から、あえて仕事への熱意を抑えるようになります。

働き方改革が進んでいるとはいえ、現場レベルでは依然として「業務量は減っていない」という声も多く、人員不足の中で残業を前提に回している部署も少なくありません。

また労働生産性の向上や業務効率化を推し進めた結果、業務の質が劇的に改善され、脳の休まるタイミングが減り、脳疲労が起きやすくなっていることも原因として考えられます。

以前と同じ1日8時間労働であっても、業務の無駄が削ぎ落とされた現代においては、より疲弊しすくなっています。

その結果、社員は「自分を守るために必要最低限だけ働く」という行動に移り、静かな退職の温床となります。

ワークライフバランスを軽視する企業風土は、社員の定着率低下や離職リスクを高める要因ともなるのです。

2. エンゲージメントの低下

社員が「この会社に貢献したい」と思えるかどうかは、日々の職場環境に大きく左右されます。

上司や同僚との人間関係が希薄で、成果に対する評価や感謝のフィードバックが不足していると、従業員のエンゲージメントは急速に低下します。

エンゲージメントが下がると、「最低限の業務だけやれば十分」と考えるようになり、静かな退職へとつながります。

特に、リモートワークの普及によりコミュニケーションが減少している企業では、この傾向が顕著に見られます。

3. キャリア期待とのギャップ

「新しいスキルを学びたい」「自分の強みを活かして成長したい」と考えて入社した社員が、単調な業務や雑務ばかりを任されると、次第にキャリアへの期待を失ってしまいます。

キャリア形成やスキルアップの機会が少ない環境では、従業員のモチベーションが低下し、やがて静かな退職に至ります。

特にZ世代や若手社員は「やりがい」や「成長実感」を重視する傾向が強いため、キャリア開発の不足は離職防止の観点からも見過ごせない課題です。

4. マネジメントスタイルとの不一致

トップダウン型で意見を聞かないマネジメントや、指示が曖昧で責任が不明確な組織では、社員は「どうせ自分の声は届かない」と感じ、自発的な行動を控えるようになります。

こうした環境では心理的安全性が確保されず、静かな退職が広がりやすくなります。

また、マネージャーが部下の成果や努力を認めず、改善点ばかりを指摘する場合も同様に、社員のやる気を削ぐ結果となります。

マネジメントスキル不足は、個人の問題ではなく組織全体の課題として捉えるべきポイントです。

このように、静かな退職は「個人の怠慢」ではなく、業務負荷・エンゲージメント・キャリア開発・マネジメントスタイルといった複数の要因が絡み合って生じます。

人事担当者は、これらの要因が自社に存在しないかをチェックし、早期に改善へ向けた施策を打つことが求められます。

静かな退職は何が悪い?企業に与える3つの影響

静かな退職(Quiet Quitting)は、一見すると「社員が最低限の業務はこなしている」ため、大きな問題に見えないこともあります。

しかし実際には、これは個人の問題にとどまらず、組織全体にじわじわと悪影響を与える深刻な現象です。人事担当者にとっては、早期に気づき、対策を講じなければ企業競争力の低下につながりかねません。

1. 生産性の低下

静かな退職状態の社員は、与えられた業務はこなすものの、自ら工夫したり改善提案を行ったりすることを避ける傾向があります。

結果として、本来発揮できるはずのパフォーマンスが十分に活かされず、チーム全体の成果が落ち込むことになります。

特にプロジェクト型の業務や、メンバーの協力が不可欠な現場では、一人の「やる気の欠如」が波及しやすく、組織全体の生産性に大きな影響を及ぼします。

人事担当者にとっては「業務は回っているように見えるが、期待値に達していない」という状態をどう察知するかが重要です。

2. チーム士気の低下

静かな退職は周囲の社員にも悪影響を及ぼします。

一部の社員が「必要最低限しかやらない」という姿勢を取ると、他の社員に負担が偏り、「なぜ自分だけが頑張らなければならないのか」という不公平感が生まれます。

この不満が積み重なると、やる気のある社員までもが次第に意欲を失い、チーム全体のモチベーション低下につながります。

さらに、管理職が適切に対処できない場合、部下は「努力しても報われない」と感じ、静かな退職が連鎖的に広がる危険性もあります。

3. 離職率の上昇

静かな退職が長引くと、社員は次第に組織への期待を完全に失い、最終的には離職という選択を取ります。

特に若手や中堅社員が辞めてしまうと、採用コストや教育コストが余分にかかり、経営にとって大きなダメージとなります。

また、せっかく採用した人材が短期間で離職することは、企業ブランドや採用力の低下にも直結します。

求職者から「社員が定着しない会社」という印象を持たれてしまうと、優秀な人材確保が一層難しくなります。

このように、静かな退職は 「業務が回っているから問題ない」では済まされない組織課題です。

生産性の低下、チーム士気の低下、離職率の上昇という三重のリスクをもたらすため、人事担当者としては早期の察知と対応が不可欠です。

エンゲージメントサーベイや1on1面談といった仕組みを通じて、従業員の意識や働き方の変化を定期的に把握することが、静かな退職を防ぐ有効な手段となります。

静かな退職を見極めるサインとは?人事担当者が注目すべきポイント

静かな退職は、ある日突然起こるものではありません。

従業員は「もう頑張れない」と急に手を抜き始めるのではなく、日々の業務態度や行動の中に小さな兆候を見せています。

人事担当者や管理職がこうしたサインを早期に察知できれば、静かな退職を未然に防ぎ、エンゲージメント低下や離職を防ぐことが可能です。

1. 残業や追加業務を一切引き受けなくなる

以前は自発的に手伝っていたのに、急に「自分の仕事だけしかしない」という姿勢に変化した場合は注意が必要です。

もちろん、ワークライフバランスを大切にするのは健全なことですが、組織全体の動きに関心を示さなくなるのは、静かな退職の典型的なサインといえます。

2. 会議での発言が減り、必要最低限のコメントしかしない

会議で積極的に意見を述べていた社員が、発言を控え、形式的な返答しかしなくなった場合、モチベーションの低下や心理的距離感が表れている可能性があります。

「どうせ意見を言っても変わらない」という無力感が背景にあるケースも多く見られます。

3. 同僚とのコミュニケーションを避けるようになる

雑談やランチの誘いを避けたり、必要な会話しか行わなくなったりするのもサインのひとつです。

職場での人間関係に疲れている、あるいは関わりを最小限に抑えたい心理が働いていると考えられます。チームの一体感が損なわれやすいポイントです。

4. 目標達成への関心が薄れ、指示待ちが増える

「主体性を持って取り組む」姿勢がなくなり、与えられたタスクをこなすだけになるのも要注意です。

人事評価制度やキャリアパスへの期待を失い、仕事を「生活のための手段」と割り切るようになった可能性があります。

5. 昇進や評価への関心を示さなくなる

これまで昇進やスキルアップに意欲的だった社員が、「別に評価されなくてもいい」といった態度を取り始めた場合は、エンゲージメントの深刻な低下が考えられます。

成長機会を見失った社員は、やがて実際の退職へと向かうリスクが高まります。

こうしたサインは、放置しておくと「本当の退職」につながってしまいます。

エンゲージメントサーベイや1on1ミーティングを通じて、早期に違和感を拾い上げることが、人事担当者にとって非常に重要です。

静かな退職を防ぐには?人事ができる5つの対策

静かな退職は放置すると組織全体の生産性低下や離職率上昇につながるため、企業として積極的な防止策を講じる必要があります。

そのために重要なのは「従業員との対話」と「仕組み化されたマネジメント」です。

ここでは、人事担当者や管理職が実践しやすい5つの対策を紹介します。

1. 定期的な1on1ミーティングの実施

1on1は、業務進捗を確認する場にとどまらず、部下のキャリアや将来の希望、不安や悩みを共有できる重要な機会です。

静かな退職に陥りやすい従業員は、不満を声に出せず抱え込みがちです。

週1回〜月1回といった定期的な対話の場を設けることで、早期にサインを察知できます。特に「傾聴姿勢」と「共感」が信頼関係の基盤となります。

2. エンゲージメントサーベイの活用

従業員の本音を把握するために有効なのがエンゲージメントサーベイです。定期的にアンケートを実施することで、職場環境や人間関係に関する「見えない課題」を数値として可視化できます。

客観的データをもとに経営層へ改善提案しやすくなるため、人事施策の根拠としても有効です。

最近ではリアルタイムで変化を追えるパルスサーベイを導入する企業も増えています。

ただし、静かな退職状態の従業員は、エンゲージメントが低いと出るわけではなく、中央値、平均程度(無難な回答を行う)での回答となるため、見抜くためには工夫が必要になります。

3. 成長機会・キャリア形成の支援

キャリア停滞感は、静かな退職の大きな要因のひとつです。

研修やジョブローテーション、資格取得支援といった成長機会を提供することで、従業員が「この会社で成長できる」と実感できます。

特に若手社員にとって、スキル習得やキャリアパスの明確化はモチベーション維持に直結します。

4. ワークライフバランスの推進

過重労働や休暇取得の難しさは、静かな退職を加速させる土壌になります。

リモートワークやフレックスタイム制度など柔軟な働き方を推進し、有給休暇取得を積極的に奨励することが重要です。

単なる制度導入だけでなく、実際に活用できる風土づくりが人事の腕の見せ所です。

5. マネジメントスキルの強化

静かな退職を防ぐ最前線に立つのは、現場の管理職です。

部下の声を傾聴し、適切なフィードバックを行うマネジメントスキルは不可欠です。最近では「コーチング型マネジメント」や「心理的安全性を高めるコミュニケーション」の研修を導入する企業も増加しています。

管理職が成長することで、組織全体のエンゲージメントも自然に高まります。

静かな退職を防ぐには「対話」と「見える化」がカギ

「静かな退職(Quiet Quitting)」は一時的な流行語ではなく、企業が避けて通れない人事課題です。

従業員が主体性や意欲を失い、必要最低限の業務しかしなくなる状況は、組織全体の生産性低下や離職率の上昇といった深刻なリスクを引き起こします。

しかし、静かな退職は未然に防ぐことが可能です。そのために最も大切なのは、 従業員との「対話」と「課題の見える化」 です。

- 1on1ミーティングや定期的なコミュニケーション を通じて、不安や不満を早期に把握し、解消すること

- エンゲージメントサーベイや人材データ分析 を活用し、感覚ではなく客観的な数値として課題を捉えること

この2つを組み合わせることで、静かな退職の兆候をいち早く察知し、具体的な改善アクションにつなげることができます。

現在、日本では労働人口の減少や人材不足が深刻化しており、優秀な人材の確保は多くの企業にとって大きな経営課題となっています。

もし静かな退職を放置すれば、表面上は離職していなくても「実質的な戦力低下」が進み、最終的には人材流出や企業成長の停滞につながりかねません。

一方で、静かな退職への対策に本気で取り組むことは、従業員が「安心して働ける環境」や「成長を実感できる職場」づくりにつながります。

それは単なる離職防止策にとどまらず、 従業員エンゲージメントの向上、組織の持続的成長、企業ブランド価値の向上 にも直結するのです。

人事担当者の皆さまには、ぜひ「対話」と「見える化」をキーワードに、自社に最適な仕組みを整え、静かな退職を未然に防ぐ取り組みを進めていただきたいと思います。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております

.png&w=750&q=75)