コンセプチュアルスキルとは何か?現代の人材育成に欠かせない視点

急速に変化するビジネス環境の中で、以下のような悩みを抱える人事担当者や経営者もいるのではないでしょうか?

- 管理職にどんなスキルを求めればいいのか分からない

- 優秀なプレイヤーをマネージャーに昇進させたのに成果が出ない

実は、その背景には「コンセプチュアルスキル」という考え方が関わっています。

リーダーが単に専門知識や人間関係スキルを持つだけでは不十分で、複雑な課題を整理し、未来を描いて組織を導く力が求められるようになっています。

本記事では、「コンセプチュアルスキル」の意味や重要性を整理し、人事担当者や経営者がどのように人材育成活かせるのかを、HRTechツールで企業の人材育成の課題を解決してきた『ミツカリ』が解説します。

目次

コンセプチュアルスキルの定義とは?

「コンセプチュアルスキル(Conceptual Skill)」とは、物事を単なる部分的な現象として捉えるのではなく、抽象的に理解し、複雑に絡み合う要素を整理・統合した上で、全体像を把握し将来の方向性を描く力を指します。

経営学の基礎理論で知られるハーバード大学の心理学者ロバート・カッツが提唱した「スリー・スキル理論」においては、テクニカルスキル(専門知識)、ヒューマンスキル(対人関係能力)と並ぶ、リーダーに欠かせない3大スキルの一つとして位置づけられています。

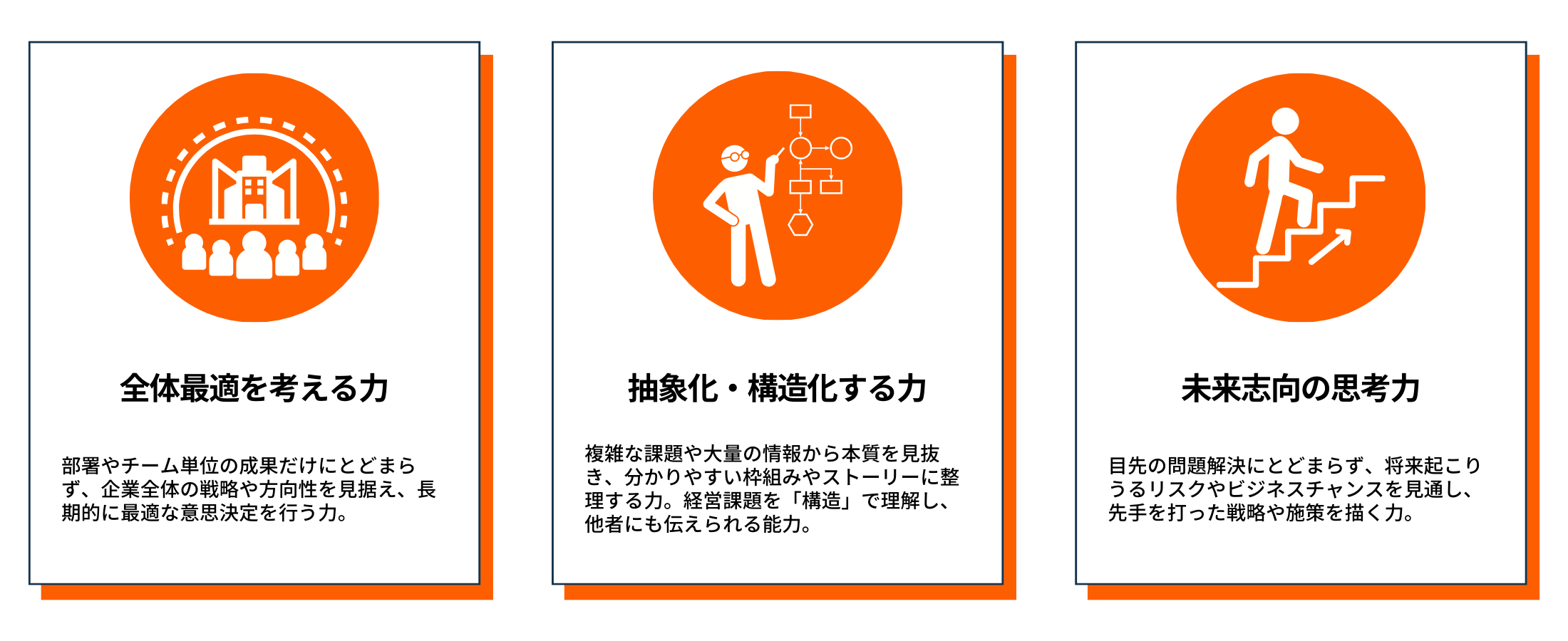

ビジネス現場における「コンセプチュアルスキル」の具体的な意味を整理すると、以下の3点に集約されます。

一見すると「コンセプチュアルスキルは経営層や役員クラスにしか必要ないのでは」と思われがちです。

しかし実際には、変化の激しい現代においてはミドルマネジメント層や若手リーダーにも不可欠なスキルになっています。

なぜなら、現場のリーダーや管理職が「自部署だけの最適化」にとどまってしまうと、組織全体のスピード感や柔軟性が失われてしまうからです。

部下をまとめるだけでなく、経営の意図を理解し、現場に噛み砕いて伝える「橋渡し役」としてもコンセプチュアルスキルが重要になります。

人事担当者や経営者にとっては、このスキルを持つ人材を育てられるかどうかが、組織の持続的成長に直結するテーマといえるでしょう。

>>【関連記事】テクニカルスキルとは何か?組織の競争力を高める人材育成のカギ

>>【関連記事】人材育成に欠かせない!【ヒューマンスキル】の本質と伸ばし方

なぜ今コンセプチュアルスキルが重要なのか

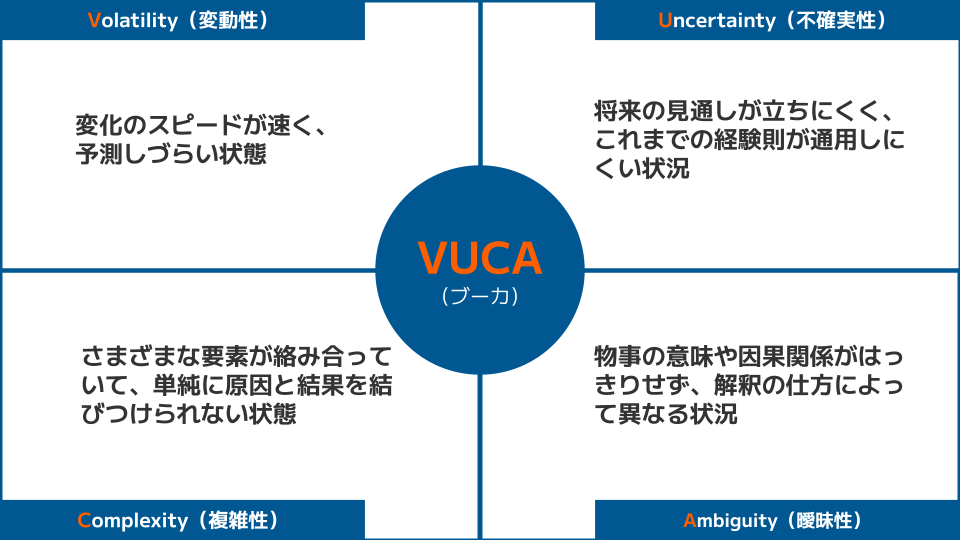

現代のビジネス環境は「VUCA(ブーカ)」と呼ばれるキーワードで表現されます。

これは、VUCAの頭文字をとったもので、簡単にいうと「先行きが見えにくく、急激な変化が起こる時代」を指します。

例えば、数年前までは有効だったビジネスモデルが、テクノロジーや顧客ニーズの変化によって一気に陳腐化するケースは珍しくありません。

過去の成功事例や「経験則」に頼るだけの経営やマネジメントは、すぐに限界を迎えてしまいます。

このような環境では、抽象的な課題を整理し、要素を関連づけて新しい枠組みを設計できるコンセプチュアルスキルが不可欠です。

人事担当者にとっては、従業員一人ひとりに「課題の本質を見抜き、解決の道筋を描く力」を育成できるかどうかが、組織の競争力に直結するといえるでしょう。

組織の多様化と連携(多様な人材をつなぐスキル)

近年、リモートワークやハイブリッド勤務、ジョブ型雇用、副業解禁など、働き方の多様化が急速に進んでいます。

これに伴い、組織には年齢・国籍・専門分野・雇用形態の異なる人材が共存するようになりました。

こうした環境下では、個々の専門性を尊重しつつも、全員を同じ方向性に導く力=全体像を描く力が必要になります。

もしリーダーにこの力が欠けていると、部署ごとに目標がバラバラになり、協働どころか対立が生まれてしまいます。

そこで活きるのがコンセプチュアルスキルです。複雑な意見や価値観を整理し、「私たちは何のためにこの仕事をしているのか」という共通の目的を示す力こそが、組織を動かす接着剤の役割を果たします。

経営者や人事部門がこの視点を理解していれば、「多様な人材をどう束ねるか」という難題に対しても、人材育成やマネジメント研修を通じて解決策を提供できるようになります。

DXやAI時代のリーダーシップ(人間ならではの価値を発揮する力)

AI・データ分析・自動化ツールの進化により、従来は人間が担っていた「専門知識」や「業務効率化スキル」は、テクノロジーに代替されつつあります。

例えば、営業における顧客リスト分析、経理における仕訳処理、マーケティングにおける広告配信の最適化などは、すでにAIが人間よりも高精度に実行できる領域になっています。

このような環境で、リーダーやマネージャーに求められるのは「単なるスキルの保有」ではなく、概念を捉え、未来を設計し、組織を導く力=コンセプチュアルスキルです。

AIはデータを処理することはできても、「新しい枠組みをつくること」や「人の感情や価値観を踏まえてビジョンを描くこと」はできません。

つまり、コンセプチュアルスキルは、人間がリーダーとして存在する意味を支える根幹的な能力なのです。

人事部門にとっては、DX推進やAI活用を進める際に、同時に「人間にしかできない思考力をどう育てるか」という視点を持つことが、今後ますます重要になっていくでしょう。

コンセプチュアルスキルを構成する4つの要素

コンセプチュアルスキルは一つの単純な能力ではなく、いくつかの力が組み合わさることで発揮されます。

経営学や人材育成の観点から整理すると、大きく 「抽象化・構造化スキル」「システム思考」「創造的思考」「ビジョン形成力」 の4つが中核を成しています。

これらはリーダーやマネージャーだけでなく、変化の激しい時代においては若手社員のキャリア形成にも役立つ重要なスキルです。

以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。

抽象化・構造化スキル(本質を見抜く力)

「抽象化・構造化スキル」とは、複雑な現象や膨大なデータの中から、本質的なパターンや根本原因を導き出す力を指します。

例えば、売上が低迷しているときに「営業担当者の努力不足」と表面的に捉えてしまうと、根本的な解決策にはつながりません。

しかし、組織体制の課題、市場の変化、顧客の心理的ニーズなど、複数の要因を整理し、構造的に理解できれば、的確な打ち手を打つことが可能になります。

この力は、経営者にとっては戦略立案に、マネージャーにとっては課題解決や部下指導に直結する重要な要素です。

人事担当者にとっても、従業員サーベイや適性検査の結果を「データの羅列」としてではなく「意味のあるインサイト」として解釈するために欠かせない力といえるでしょう。

システム思考(相互作用を理解する力)

「システム思考」とは、組織や市場を一つのシステムとして捉え、要素間の因果関係や相互作用を理解する力です。

例えば、従業員のモチベーション低下が業績に影響を与えている場合、その背景には「人事評価制度の不透明さ」や「上司のマネジメントスタイル」が存在し、さらにその原因をたどると「経営戦略と人事戦略の不一致」につながっていることもあります。

短期的な施策だけに頼ると一時的な改善にとどまりますが、システム思考を持つリーダーは、長期的な波及効果まで見据えた意思決定ができます。

これはまさに、持続可能な組織づくりにおいて必須の能力であり、経営者や人事責任者にとっては「全体最適」を考える際の基盤になるスキルです。

創造的思考(新しい価値を生み出す力)

「創造的思考」とは、既存の枠組みにとらわれずに、新しいアイデアやビジネスモデルを生み出す力です。

このスキルを育てるには、日常的に「常識を疑う姿勢」や「異分野の知識を組み合わせる発想」が重要になります。

たとえば、製造業の知見をサービス業に応用したり、デジタル技術を組織開発に取り入れたりといったアプローチは、創造的思考があって初めて可能になります。

DXやイノベーションが重視される現代においては、経営層だけでなく現場のマネージャーやリーダーもこの思考法を持つことが求められます。

人事部門においても「従来の制度運用」にとどまらず、働き方改革やエンゲージメント施策といった新しい取り組みを企画する力として創造的思考は活かせるでしょう。

ビジョン形成力(未来を描き共有する力)

最後に重要なのが「ビジョン形成力」です。これは、チームや組織を導くために未来像を描き、それをわかりやすく言語化し、メンバーと共有する力を意味します。

単に「数値目標」を示すだけでは、人は動きません。なぜその目標を追うのか、達成するとどんな未来が待っているのかを語れるリーダーこそが、人を惹きつけ組織を前進させます。

この力を発揮するためには、ストーリーテリングやコミュニケーションスキルも欠かせません。

特に経営者や人事責任者にとっては、ビジョンを従業員に浸透させ、組織文化として根付かせることがエンゲージメント向上や離職防止の鍵となります。

コンセプチュアルスキルが不足するとどうなるか

コンセプチュアルスキルは「未来を描き、全体を統合しながら意思決定する力」です。

逆に言えば、このスキルが不足していると、組織やチームは短期的な成果ばかりを追い求め、長期的な成長や持続可能性を失うリスクを抱えることになります。

ここでは、人事担当者や経営層にとって見逃せない「コンセプチュアルスキル欠如の具体的な弊害」を整理します。

場当たり的な意思決定が増える

コンセプチュアルスキルが低いリーダーは、個々の問題を局所的に解決しようとする傾向があります。

その結果、「その場しのぎ」の対応ばかりが積み重なり、全体の戦略が見失われてしまいます。

例えば、売上低迷に直面した際に「営業ノルマを強化する」といった単純な打ち手しか出せないと、根本的な原因(市場環境の変化、商品力不足、顧客ニーズの変化など)には手を打てません。結果的に組織は疲弊し、長期的な競争力を失っていきます。

現場任せのマネジメントに陥る

コンセプチュアルスキルが弱いマネジャーは、複雑な状況を整理できず、部下に判断や責任を丸投げする傾向があります。

そのため、現場が混乱し、成果は属人的になりがちです。リーダー自身の存在価値も低下し、「この上司のもとで働きたい」というモチベーションを部下から得られなくなります。

結果として、組織全体のパフォーマンスが低下してしまいます。

優秀人材の流出リスクが高まる

人材が会社にとどまる理由の一つに「未来への期待」があります。

リーダーが将来のビジョンを示し、納得感のある戦略を描けると、社員は「ここで働く意味」を感じることができます。

しかし、コンセプチュアルスキルが欠けた組織では、未来像が不明瞭なまま日々の業務に追われることになります。

結果として、先を見据える力を持った優秀な人材ほど、他社へと流出していきます。

イノベーション不足に陥る

新しい挑戦やイノベーションは、「現状を抽象化し、未来を構想する力」から生まれます。

コンセプチュアルスキルが不足すると、既存の枠組みに縛られ、守りの経営に偏ってしまいます。

これでは新しい事業やサービスが生まれず、市場の変化に取り残されるリスクが高まります。

特にDX(デジタルトランスフォーメーション)やAI活用が進む時代において、イノベーション不足は企業の競争優位性を根本から揺るがす要因となります。

コンセプチュアルスキルはどのように育成できるのか

コンセプチュアルスキルは、生まれつき備わっている能力ではなく、意識的な経験や学びによって強化できるスキルです。

特に人事担当者や経営層にとって重要なのは、「どのような環境や仕組みを用意すれば、社員のコンセプチュアルスキルを育成できるのか」という視点です。

ここでは、具体的な育成方法を4つのアプローチで解説します。

経営シミュレーションやケーススタディ

抽象的思考力を高めるには、日常業務の延長線だけでは限界があります。経営全体を俯瞰し、意思決定の複雑さを「模擬体験」できる機会が効果的です。

MBAで用いられるケースメソッドでは、実際の企業事例を題材に「なぜその意思決定をしたのか」「他にどの選択肢があったのか」を議論します。

経営戦略シミュレーション研修では、収益モデルや人材配置などを仮想環境で体験し、短期と長期のバランスを考える力を養います。

こうしたトレーニングは、単なる知識の習得にとどまらず、「全体像を捉えながら判断する」思考習慣を自然と身につけさせる点で、コンセプチュアルスキル育成に直結します。

部署横断プロジェクトへの参加

人材の視野を広げ、部分最適から全体最適へと意識を切り替えるためには、普段の専門領域を越えた経験が不可欠です。

DX推進プロジェクトでは、IT部門・業務部門・営業部門が協力して新しい仕組みを構築します。

新規事業立ち上げチームでは、マーケティング・人事・開発といった異なる知見を持つメンバーが集まり、ゼロから価値を創造します。

このような環境に身を置くことで、社員は自然と「自部門の成果」ではなく「組織全体の成功」を意識するようになり、コンセプチュアルスキルの基盤が育まれます。

メンタリングと内省の仕組み化

スキル育成には、経験の積み重ねに加えて「振り返り」が欠かせません。具体的には以下の方法が効果的です。

- 定期的な1on1ミーティングで「なぜその意思決定をしたのか」を本人に言語化させ、上司がフィードバックを行う。

- リフレクションジャーナル(日記形式の振り返り)で、自分の思考過程を定期的に棚卸しする。

このように意思決定のプロセスを意識的に振り返ることで、無意識に行っていた判断が「学び」として蓄積され、次の場面でより抽象度の高い思考が可能になります。

適性検査やサーベイの活用

育成を効率的に進めるためには、「どの社員がどのような思考傾向を持っているのか」を客観的に把握することが重要です。

適性検査や従業員サーベイは、そのための有効なツールとなります。

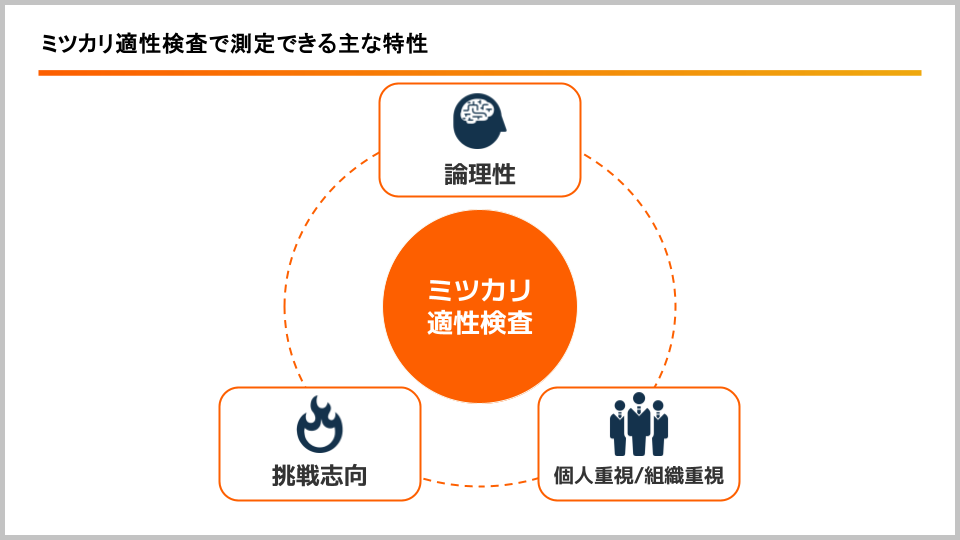

例えば ミツカリ適性検査では、以下のような特性を測定できます。

これらのデータをもとに「誰にどのような育成機会を提供すべきか」を明確化すれば、無駄のない人材開発が可能になります。

さらに、サーベイによって組織全体の強み・弱みを可視化することで、「チーム単位でのコンセプチュアルスキル強化」も実現できるでしょう。

コンセプチュアルスキル育成は組織の競争力を高める鍵

コンセプチュアルスキルは「未来を描き、全体を統合しながら意思決定する力」です。

このスキルが欠けていると、場当たり的な経営や優秀人材の流出、イノベーション不足といったリスクが組織に直結します。

逆に言えば、コンセプチュアルスキルを持ったリーダーを増やすことは、そのまま企業の持続可能性と競争優位の確立につながるのです。

特に現代はVUCA時代と呼ばれ、テクノロジーの進化や働き方の多様化が加速しています。この環境では、従来の「専門知識」や「経験則」だけでは通用しません。

経営層だけでなく、ミドルマネジメントや若手リーダー層にも「抽象的に考え、未来を構想する力」が求められています。

では、企業は何をすべきでしょうか。答えはシンプルで、「学ぶ機会と仕組みを提供すること」です。

- 経営シミュレーションやケーススタディで、経営全体を俯瞰する力を養う

- 部署横断プロジェクトで、全体最適の視点を育む

- メンタリングや内省の仕組みで、思考を言語化・体系化する

- 適性検査やサーベイで、強み・弱みを可視化し、効果的な育成施策につなげる

これらを人材開発の一部として組み込むことで、社員一人ひとりのコンセプチュアルスキルが磨かれ、組織全体の意思決定力や未来構想力が底上げされます。

人材育成に投資することは、短期的にはコストに見えるかもしれません。しかし、その投資が将来の競争力や人材定着率を大きく左右します。

コンセプチュアルスキルの強化は、単なるスキル育成ではなく、「変化の時代を生き抜くための組織戦略」そのものなのです。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております