【目的別】ワークエンゲージメントを高める方法!人事担当者が知るべき施策

従業員のワークエンゲージメントを高めることは、組織の生産性向上や離職率の低減に直結します。

しかし、以下のような悩みを抱える人事担当者や経営者は多いのではないでしょうか?

- ワークエンゲージメントを高めるための具体的な方法が知りたい

- 「働きがい」や「従業員エンゲージメント」を投資対象として改善策を検討したい

- 静かな退職など見えにくい離職リスクに対応したい

本記事では、ワークエンゲージメントの高め方に焦点をあて、目的別に具体的な施策をHRTechツールで企業のワークエンゲージメント課題を解決してきた『ミツカリ』が解説します。

目次

ワークエンゲージメントとは何か

近年「ワークエンゲージメント」という言葉が人事・組織開発の現場で注目を集めています。

これは、従業員が仕事に対して「活力(Vigor)」「熱意(Dedication)」「没頭(Absorption)」という3つのポジティブな心理状態を持っていることを指す概念です。

単なる「仕事満足度」や「モチベーション」とは異なり、ワークエンゲージメントは、従業員が仕事に意味ややりがいを感じ、自発的かつ持続的に高いパフォーマンスを発揮できる状態を表します。

人事担当者にとってワークエンゲージメントが重要な理由は、組織の成果と直結しているからです。エンゲージメントが高い従業員は、生産性・品質・創造性が向上し、顧客満足度や離職率にも好影響を及ぼします。

また、エンゲージメントが低い状態を放置すると、いわゆる「静かな退職(Quiet Quitting)」や早期離職につながりやすく、採用コスト・教育コストの増加を招くリスクもあります。

さらに、人的資本経営や健康経営が注目される現在、企業は「働きやすさ」だけでなく「働きがい」や「従業員エンゲージメントの向上」を投資対象とすることが求められています。

ワークエンゲージメントの向上は、従業員のメンタルヘルスやストレス耐性、ワークライフバランスの改善にも直結し、結果として持続的な組織成長を実現する土台となります。

つまり、ワークエンゲージメントとは、従業員個々の心理的充実度と組織のパフォーマンスを同時に高めるための「戦略的指標」です。

人事担当者がこの概念を正しく理解し、自社の現状を測定・改善していくことが、今後の人材戦略においてますます重要になっていくでしょう。

>>【関連記事】ワークエンゲージメントとは?日本の実態や基礎知識を解説

ワークエンゲージメントを高める2つの要因

ワークエンゲージメントを高める要因は「個人の資源」「仕事の資源」の2つの要素です。ここでは「個人の資源」と「仕事の資源」を具体的に紹介します。

個人の資源

個人の資源は「心理的ストレスを軽減させる」「モチベーションをアップさせる」ための心理的要因のことです。

具体的には「自己効力感(自分ならできる、やり遂げられる)」「困難やストレスをうまく対処する能力(レジリエンス)」「組織での自尊心」「楽観性」などが該当します。

個人の資源が豊富であるほど、ワークエンゲージメントも向上します。

仕事の資源

仕事の資源は「業務量の負担を軽減すること」「ポジティブなフィードバックをする」「やりがいを与える」などでモチベーションを高める要因のことです。

具体的には上司や先輩からのサポートや、仕事に対するポジティブなフィードバック、スキルを向上させる研修など、仕事の資源が大きくなればなるほど、ワークエンゲージメントが高まります。

また、従業員のパフォーマンスを正しく評価し、裁量権など一定の権限ややりがいを与えることも、ワークエンゲージメントの向上が期待できるでしょう。従業員の性格や志向性に合った成長機会を与えることも有効です。

【目的別】ワークエンゲージメントを高めるための具体的な方法

ワークエンゲージメントは「活力」「熱意」「没頭」という3つの構成要素で成り立ちますが、これらを高めるには組織側の計画的な取り組みが不可欠です。

ここでは、人事担当者が自社で取り組みやすい具体的な施策を、いくつかの観点から整理してご紹介します。

職場環境・働き方の改善(活力向上)

従業員が心身ともにエネルギッシュに働くためには、適正な業務負荷や柔軟な働き方を実現することが重要です。

- 長時間労働の是正、休暇取得促進

- ハイブリッドワーク・リモートワークなどの柔軟な勤務形態の導入

- 健康経営施策(メンタルヘルスサポート、産業医面談、健康診断強化など) など

これらの取り組みは、従業員の疲労軽減・活力回復につながり、離職防止にも寄与します。

仕事の意義づけ・キャリア支援(熱意向上)

仕事に意義や目的を感じることは、従業員の熱意を高める大きな要因です。

- ミッション・ビジョン・バリューの浸透(経営層メッセージ・社内イベントなど)

- キャリアパスの明確化とキャリア面談の実施

- ジョブクラフティング(仕事の再設計)支援 など

従業員一人ひとりが自分の仕事を「意味のあるもの」と再認識できる環境をつくることが、モチベーションとエンゲージメントの底上げにつながります。

成長・挑戦の機会提供(没頭向上)

仕事に夢中になる状態(フロー)を生み出すには、適度な裁量と挑戦が欠かせません。

- リスキリング・研修制度の拡充(デジタルスキル・マネジメントスキルなど)

- プロジェクトベースの業務や部門横断チームへの参加

- 目標設定の工夫(挑戦的かつ達成可能な目標、進捗フィードバック) など

従業員が自己成長を感じられるほど、仕事への没頭度は高まります。

研修の内容に悩む人事担当者や経営者も多いと思いますが、以下のような研修を実施すると効果的です。

自己効力感を高める研修

ワークエンゲージメントを高めるためには、従業員の自己効力感を向上させることも不可欠です。

自己効力感とは、与えられた仕事をうまく遂行する能力を自分が持ち合わせているかどうかの認知を指します。自己効力感を高めるためには、ストレス対処のスキルに加えて、仕事を効率的に進めるためのスキルの向上が必要です。

従業員の自己効力感を高めるのに必要なスキルは以下の4つです。この4つをベースに研修内容を考えてみると良いでしょう。

タイムマネジメント

「タイムマネジメント」は、仕事の優先順位をつけて計画的に業務を遂行するスキルのことです。優先順位をつけることでタスクの進行がスムーズになるだけでなく、時間を有効に使うことで仕事の効率を上げることができます。

研修を実施する場合は、以下のような内容が良いでしょう。

- 優先順位の付け方:緊急な仕事と重要な仕事を見極め方と整理の方法

- 目標とスケジュール管理:大きな目標を小さなステップに分けて、日々のスケジュールに落とし込む練習 など

コミュニケーション

「コミュニケーション」はその名の通り、上司や同僚、後輩と円滑に会話できるスキルのことです。気軽にコミュニケーションが取れると人間関係を円滑にするだけでなく、困ったときに相談ができるのでチームワークの強化にもつながります。さらに認識の齟齬も減らすことができるでしょう。

研修を実施する場合は「伝える力」や「相手の気持ちを理解する力」を向上させる、以下の内容が良いでしょう。

- お互いの意見を尊重する話し方

- 相手のソーシャルスタイルに合わせたコミュニケーションの取り方

- 聞く力を高める など

問題解決力

「問題解決力」は、直面した問題を一人でまたはチームメンバーと協力して解決する力を養うスキルです。これにより、業務の停滞を防ぎ、迅速な対応が可能になります。

研修を実施する場合は、以下の内容が良いでしょう。

- 問題の原因を見つける方法

- 実際の問題を解決するシミュレーション

「実際の問題を解決するシミュレーション」では、職場で起こりうる問題をシミュレーション形式で体験し、解決する練習を行うと問題解決の仕方を具体的にイメージできるでしょう。

目標達成力

「目標達成力」は、設定した目標を達成するためのスキルを指します。具体的かつ達成可能な目標を設定し、計画的に進めることで、達成感を得やすくなります。

研修を実施する場合は、目標を立て実行に移すための手順を学べる内容が良いでしょう。

- 具体的な目標の立て方:具体的で達成可能な目標を設定し、計画通りに進める方法を学ぶ

- モチベーションの維持:目標に向けてやる気を保つための方法や、自分をうまくコントロールするコツ など

従業員の自己効力感を上げるためには、従業員一人ひとりの努力も必要になりますが、企業側でもまずは自己効力感を高めるきっかけを作れるように、各項目の研修を実施してサポートをしましょう。

株式会社日本能率協会マネジメントセンターの調査によると、「現在の仕事は、自分の強みを活かすことができる」「仕事を通して成長を実感できる」「仕事に達成感を得られる」などが、ワークエンゲージメントに大きな影響を与えるとされています。

出典元『株式会社日本能率協会マネジメントセンター』パフォーマンスにつなげるエンゲージメント調査

研修を通じて、従業員が自己効力感を高め、自らの力で仕事を達成することで、ワークエンゲージメントの向上も期待できるでしょう。

コミュニケーション・心理的安全性の向上

上司・同僚との信頼関係は、エンゲージメントの土台です。

- 定期的な1on1ミーティングの実施

- 社内SNSやチャットツールでの情報共有・称賛文化づくり

- 心理的安全性を高めるマネジメント研修 など

心理的に安心できる環境は、従業員が意見や提案をしやすくし、組織全体の活性化につながります。

また、上司の方は以下のような信頼関係を築くマネジメントを実施することも効果的です。

信頼関係を築くマネジメント

ワークエンゲージメントを高める1つ目の方法は、部下へのマネジメントを工夫することです。具体的には部下との接し方・褒め方を変えて、信頼関係を築くように意識しましょう。

従業員の希望や適性に合った仕事を与えることも、ワークエンゲージメントを向上させる要因となりますが、次に重要なのは上司の存在です。上司の何気ない一言で、部下のやる気を引き出すこともあれば、逆に損なわせることもあります。

どんなに努力しても上司に適切に評価・サポートしてもらえないと、悩みを抱えてしまい自発的な行動を取らなくなります。結果的にワークエンゲージメントの低下につながるため、日頃から部下への接し方・褒め方を意識しましょう。

部下への「接し方」「褒め方」のコツを解説します。

接し方

部下のワークエンゲージメント向上につながる接し方は、山本五十六の有名な言葉「やって見せて 行って聞かせて やらせてみて 褒めてやらねば ひとは動かず」を参考にすると良いでしょう。

| フレーズ | 内容 |

|---|---|

| やって見せて | まずは上司自身がモデルとなり手本を示します。 |

| 言って聞かせて | 次に「なぜその仕事が重要なのか」「どんな結果につながるのか」などを説明して、部下の主体性を促進させます。 |

| やらせてみて | 部下が成功体験を積み重ねられるように適宜サポートします。難易度の低い仕事から任せて徐々にステップアップさせることで、自己効力感を高めます。 |

| 褒める | 前向きな言葉で評価・フィードバックをします。行動や成果物などから具体的に褒めるとより効果的です。 |

接し方を工夫といっても部下に一方的に話しかけるだけでなく、上司自身が行動のモデルとなることも意識しましょう。また、部下のやる仕事に逐一アドバイスをするのではなく、仕事を任せて見守ることも重要です。ただし、見守るだけにならないように、目的からズレていったり、大きなミスが発生しそうなときは適度にサポートすることで、部下は安心感をもって業務に着手できます。

褒め方

部下への褒め方を工夫することもワークエンゲージメントの向上につながります。「誰が」「なにを」「どのように」「いつ」の褒めの4要素を意識して、具体的に褒めるとより効果的です。

| 4つの要素 | 内容 |

|---|---|

| 誰が | 上司、尊敬する先輩、好意的な人など 本人にとって影響力の高い人から褒めると効果的です |

| なにを | 「作成してもらった資料の○○が良かったよ」「前回より○○ができるようになったね」など 具体的に向上したスキルや行動を褒めると良いでしょう |

| どのように? | 賞賛、微笑み、飲み会に誘うなど 昇給・昇進させるのも良いですが、頻繁に行使はできないため心理的報酬も意識しましょう |

| いつ? | 部下の成長を感じたらすぐに褒めましょう 褒めるまでの時間が長いと効果は薄れます |

測定→改善のPDCAサイクル

ワークエンゲージメントを高める施策は、実施して終わりではなく、測定→分析→改善のサイクルを回して初めて効果を発揮します。

- エンゲージメントサーベイやパルスサーベイで定期的に現状を把握

- 部署・職種・年代別に分析し、課題に応じて施策をカスタマイズ

- 改善後の効果測定を行い、次の施策につなげる

ワークエンゲージメントの測定・現状把握の方法

ワークエンゲージメントを高めるためには、まず現状を正しく把握することが不可欠です。

どの部署・職種・年代で「活力」「熱意」「没頭」が高いのか、あるいは低いのかを把握しなければ、効果的な改善策は打てません。

そのための第一歩が「測定(エンゲージメントサーベイ)」です。定量的・定性的なデータを集め、現状を見える化することで、人事施策の優先順位づけや成果のモニタリングが可能になります。

>>【関連記事】ワークエンゲージメント測定方法と尺度!組織力を高める実践ガイド

エンゲージメントサーベイ(従業員調査)の活用

もっとも一般的な方法が、定期的に実施するエンゲージメントサーベイです。従業員が匿名で回答できるようにし、「活力」「熱意」「没頭」といった構成要素を測定できる設問を設定します。

近年では、年1回の調査に加え、四半期ごと・月単位で実施できるパルスサーベイを組み合わせ、変化を素早く把握する企業が増えています。

定性的調査(インタビュー・1on1・ワークショップ)

数値データだけでは見えにくい要因を探るために、インタビューや1on1ミーティング、従業員ワークショップを実施するのも効果的です。

定量調査で得られた結果を定性的なヒアリングで補完することで、課題の背景や改善のヒントが具体化されます。

>>【関連記事】1on1の効果を高める5つのポイントとは?トークテーマや事例も

指標・ベンチマークの設定

調査結果を解釈するには、自社内での経年比較(トレンド把握)や、同業他社・業界平均との比較(ベンチマーク)が欠かせません。

例えば「活力スコアが昨年より10ポイント低下している」や「熱意スコアが業界平均を下回っている」といったデータを持つことで、経営層や現場マネジャーに納得感をもって改善を促せます。

データ活用とアクション設計

測定はあくまでスタートです。調査後は「結果を社内で共有→課題を抽出→改善策を立案→効果測定」というPDCAサイクルを回すことが重要です。

ここまで踏み込んで初めて、エンゲージメント施策が“やりっぱなし”にならず、継続的に成果を生む仕組みとなります。

ワークエンゲージメント導入・運用時の注意点と失敗しやすいケース

ワークエンゲージメント施策やエンゲージメントサーベイは、導入するだけで効果が出るものではありません。

人事担当者が押さえておくべき注意点を理解し、失敗しやすいケースを回避することが、成功のカギとなります。

ここでは、導入・運用の両面から具体的なポイントを整理します。

目的・ゴールが不明確なまま導入してしまう

「流行っているから」「他社もやっているから」といった理由だけでエンゲージメント施策を始めると、成果が見えず現場からの協力も得にくくなります。

- 対策

- 経営戦略や人事方針との整合性を明確にする

- 「離職率低下」「生産性向上」など定量的なゴールを設定する

サーベイ結果を“やりっぱなし”にする

エンゲージメントサーベイを実施しても、結果を公表せず改善策も講じないままだと、従業員の不信感や調査疲れを招きます。

- 対策

- 調査結果は迅速にフィードバックする

- 改善計画と責任者を明確化し、進捗を共有する

- 小さな改善でも「実施したこと」を可視化する

現場マネジャーを巻き込めない

ワークエンゲージメント向上は人事部門だけで完結するものではなく、現場マネジャーの日々のマネジメント行動が大きく影響します。

- 対策

- マネジャー向けに調査結果を見やすく提供する

- 1on1や心理的安全性研修など、現場で実践できるツールを用意する

- 成功事例を横展開し、現場に自走感を持たせる

頻度・設問数が不適切で調査疲れを起こす

調査が長すぎたり、頻度が多すぎたりすると回答率が低下し、信頼性のあるデータが取れません。

- 対策

- 年1回の詳細調査+パルスサーベイの併用など、目的に応じて設計

- 設問数は必要最低限にし、コメント欄などで柔軟に補完する

改善策が従業員ニーズと乖離している

調査結果をもとに施策を立てても、従業員が望んでいない改善策を押しつけてしまうと、逆効果になることがあります。

- 対策

- 定量調査+インタビューやワークショップなど定性的調査を組み合わせる

- 施策検討段階から従業員代表や現場を巻き込む

成果を出すための継続と改善の仕組み

ワークエンゲージメント施策は、一度導入すれば永続的に効果が続くものではありません。

従業員の価値観・働き方・組織の状況は常に変化するため、継続的なモニタリングと改善の仕組みを構築することが、成果を出すための鍵となります。

ここでは、人事担当者が押さえておきたい「継続」と「改善」の実践ポイントを整理します。

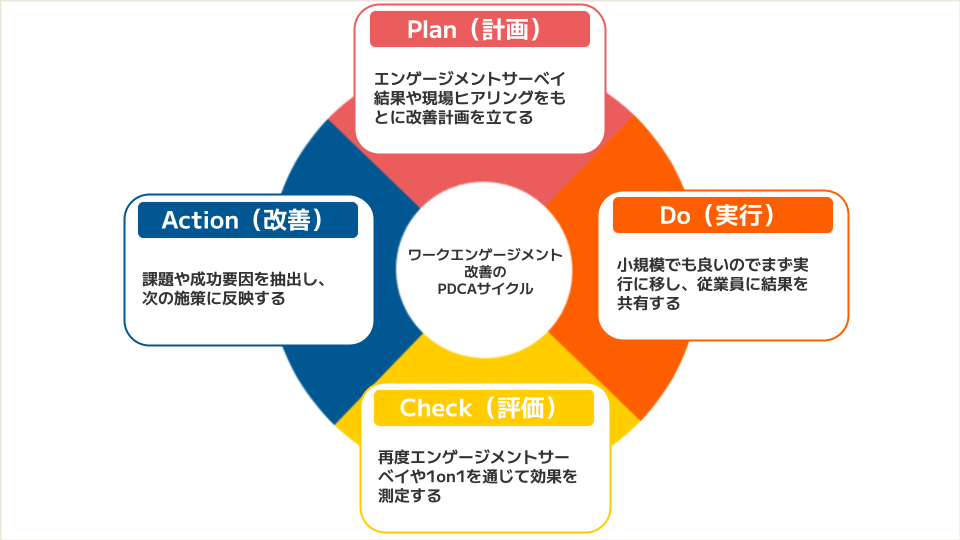

PDCAサイクルで定期的に見直す

ワークエンゲージメント向上施策は、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のPDCAサイクルを意識的に回すことで初めて成果が定着します。

指標とベンチマークを明確に設定する

「従業員エンゲージメントスコア」「離職率」「定着率」「生産性」など、成果を測定する指標をあらかじめ設定しておくことが大切です。

また、業界平均や他社事例と比較するベンチマークを活用することで、自社の位置づけや改善度合いを客観的に把握できます。

改善プロセスに現場を巻き込む

改善は人事部門だけで行うものではなく、現場マネジャーや従業員自身の協力が欠かせません。

- 部署ごとのスコアや課題を可視化し、現場が自律的に改善できるよう支援する

- 改善案の策定に従業員代表やプロジェクトチームを参加させる

- 成果や成功事例を社内で共有し、モチベーションを高める

小さく試し、成功体験を積み重ねる

一度に大規模な施策を導入するよりも、小さな施策を試しながら改善していく方が、現場の負担も少なく成功確率が高まります。

特にパルスサーベイなど短期で回せる仕組みを活用すれば、改善のスピードを速めることができます。

データ活用と可視化ツールの導入

エンゲージメントデータをダッシュボード化するなど、結果を見える化することで、経営層や現場に納得感を持ってもらいやすくなります。

データに基づく意思決定は、施策の優先順位づけや投資対効果の測定にも有効です。

ワークエンゲージメント向上は組織成長のカギ

ワークエンゲージメントは、従業員の仕事への熱意や活力を高めるだけでなく、組織全体の生産性・離職率・エンゲージメントスコアなどの重要指標にも直結する戦略的テーマです。

人事担当者にとって、単なるモチベーション管理や従業員満足度調査にとどまらず、「組織文化の醸成」や「従業員体験(EX)の最適化」といった広い視点から取り組むことが、長期的な成果につながります。

本記事で紹介したように、ワークエンゲージメントは「測定・現状把握」「改善施策の実施」「継続的なフォローアップ」という3つのステップが不可欠です。

特に人事部門は、データに基づく現状分析と、現場マネージャーや経営層との連携によって、組織全体でのエンゲージメント向上を推進する役割を担っています。

ワークエンゲージメントの向上は、一朝一夕で実現するものではありません。

しかし、適切なサーベイ(エンゲージメントサーベイや従業員満足度調査)を活用し、課題の可視化→改善策の実行→定期的な評価と改善、というサイクルを回すことで、着実に効果が表れます。

結果として、従業員が「働きがい」を感じる環境を整えることができ、優秀な人材の定着・採用力の強化・企業ブランドの向上など、多面的なメリットを得られます。

今後、人材獲得競争が激化する中で、ワークエンゲージメントは企業にとって競争優位性の重要な源泉となります。

人事担当者が主導して、組織全体で「測定・改善・継続」の仕組みを確立し、従業員と企業の双方が成長できる環境を構築していきましょう。

ミツカリ

会社や組織のミスマッチを予測し、早期離職を未然に防ぐ

5,000社が導入し、326,000人が受検した適性検査。応募者の人物像、社風との相性がひと目で分かり、多くの企業で離職率が改善されています。採用面接だけでなく、内定者フォローや採用要件定義など、様々な人事業務でミツカリが活用されています。

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

特集

- 性格適性検査

- エンゲージメントサーベイとは

- 適職診断

- エンゲージメント

- 従業員満足度

- ワークエンゲージメント

- サーベイの質問項目

- サーベイは無駄!?

- サーベイのデメリット

- サーベイの選び方

- 匿名・実名

- エンゲージメントサーベイ事例

- ミツカリエンゲージメント

- ミツカリ適性検査

- 『エンゲージメント』とは?

- 適性検査を徹底比較

- 従業員満足度とコミュニケーション

- 従業員満足度と報酬

- 従業員満足度と人間関係

- 従業員満足度と業務適性

- ワークエンゲージメント測定方法

- ワークエンゲージメント高め方

- エンゲージメントサーベイ比較

- 従業員エンゲージメントとは?

- ワークエンゲージメント・従業員エンゲージメント・モチベーション

- エンゲージメントサーベイが「低い」理由と「バレる」懸念を解説

- ワークエンゲージメントとバーンアウト

- ワークエンゲージメントとストレスチェック

- ワークエンゲージメント事例

- 従業員満足度調査の正しい分析方法とは?

- 従業員エンゲージメントを高めるには?

- 従業員エンゲージメントを高める鍵とは?

- 従業員満足度調査は意味ない?

- 従業員エンゲージメントの実践ステップ・事例を解説

- 従業員満足度調査おすすめ

これらの記事もあわせて

よく見られています

その他、お客様から評価いただいているポイント

すぐに結果を反映

最小限の受検負荷

現場の方でも使いやすい

貴社に合った人材モデルの作成

業界平均との比較サービス

無料トライアル

改善事例が豊富

高いセキュリティ性

ミツカリサービス資料の他に、人事課題の解決策など

お役立ち資料をご用意しております